第二阶段:文人画,兴起于两宋

(三)

蔡斯

南宋并无画院。宋高宗南渡之初,也许频于奔命无法及时重置画院这种吟风弄月的艺术机构;或许将原来画院裁撤、分流别处;亦或许是偏安一隅,不得不对北宋的覆灭进行反思,而作为徽宗罪壮的“玩物丧志”自然也是题中之义,再加上收复北境的朝野舆论压力,高宗在此时此境也不敢在艺术方面再造次。

但,这位南渡偏安的小皇帝,大部分时间都在北望中原,他的远方并没有诗意,只有家仇国恨,临安的明月吊不起他对卞京的乡愁,赵家的《清明上河图》早已凋零。追踪他仓皇流亡的金人马蹄声仍在不绝于耳;皇家独具的来自更北方的家父、家兄的遭遇,让他纠结更让他警惕自己的皇位是否牢固。不过,虽为惊兔,在他看来,他与150年前的嫡祖鸩杀李煜不同,他仍然握有绝对权力,仍可与命运纠斗。

在赵构各种不安的背后,也带给他无尽的灵感,他开始下诏给“御前待诏”、“御前画师”(笔者将此称为:南宋宫廷类画院),命题作画,将他吉星高照的命运曲线呈现出来以教化他的臣民。

随后,由御前画家萧照创作的特为赵构歌功颂德、天人感应的连环画《中兴瑞应图》12幅面世;由御前待诏李唐画的《晋文公复国图》长卷出笼;由时任工部侍郎,被誉为南宋御前画师十人之首、深得高宗、孝宗器重的马和之率工部下辖的画工集体与两位皇帝联手书写的《毛诗》(三百篇)、《孝经图》配画......

南宋赵构开创的御前待诏和御前画师绘画格体,取代、承载了北宋皇家宫廷画院职责,且多为联合作战、集体创作;小幅斗方、团扇、执扇等小幅之画,若名家绘者多署名,余者一般佚名。

南宋时期,先后出现了李唐(北、南宋)、刘松年、马远、夏圭“南宋四家”。“南宋四家”皆为宫廷御前画家,几乎一统南宋山水画坛。

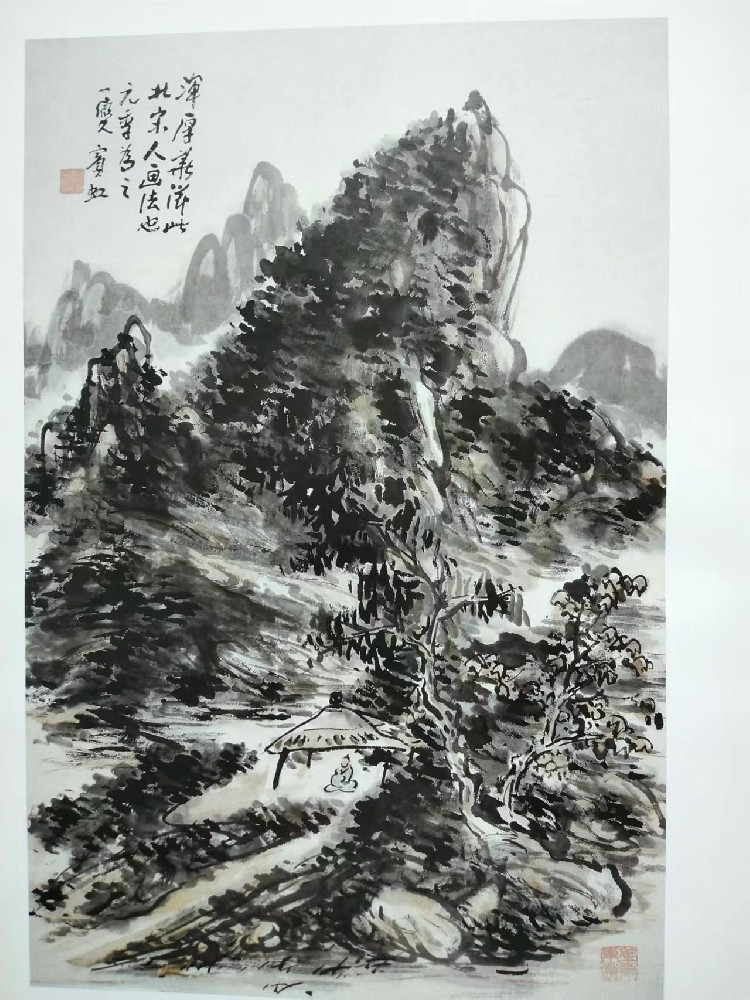

为首者李唐,生活在两宋之间,在宋代的山水画发展中起到承前启后的作用。早期师荆浩、范宽之法,用峭劲的笔墨,写出山川雄峻气势。晚年去繁就简,创“大斧劈”皴,所画石质坚硬,立体感强。他的山水画对南宋类画院影响极大,成为南宋山水画新画风的标志。

李唐像

之后的刘松年、马远、夏圭主师李唐,追师董巨,且各自有特色。刘松年以清丽严谨,着色妍丽典雅的“小景山水”著称;马远善于将复杂的景色给以高度的集中和概括,组成简洁有力的“边角之景”构图的“马一角”而闻世;夏圭则以禅学“脱落实相,参悟自然”,“笔简意远,遗貌取神”的“夏半边”而被后世文人尊崇。

刘松年《水榭论润图》

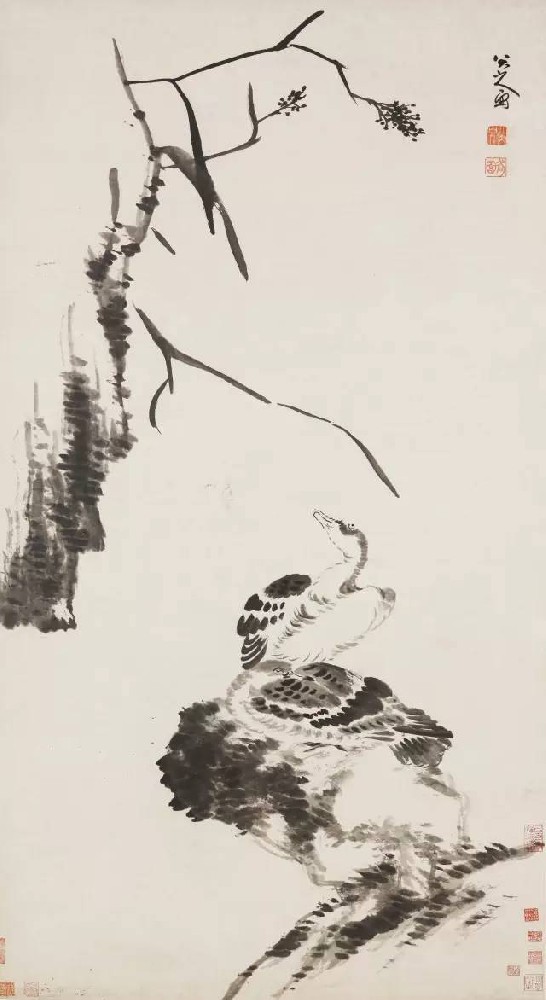

马运《高士望归图》

夏圭《悟竹溪堂图》

社会的改朝动荡,亦影响着艺术的走向。

北宋王朝的轰然坍塌,造成了宫廷画院即时休克;刚刚兴起的文人画也人困马乏,溃不成军,瞬间消声灭迹。

在北宋士人们刚刚擎起的、晋人“宁自我”的精神人格的大旗,乃至士人们旗下“写意”抒情复兴的脚步,也都随时代的变迁嗄然而止。

北宋士人画的兴起,虽然已形成一种画派,一种潮流,一种强大生命力的“势”,且这种“潮流”、这种“势”并不断地、有力地冲击着故有的、强大的、世俗的、占居主流皇权统驭地位的传统院画技法时,显得势单力簿,力不从心。但若拿这种晋人“宁做我”的精神人格,以及在这精神支柱下蕴藉出的情感“写意”,虽此“写意”深蕴人类共享的人文价值,来确立我们对南宋绘画艺术批评立场的坐标,虽有合理的成份,但是,显然是不全面或不妥帖的。

这是是因为:北宋画坛唱主角、占主流地位的毅然是强势皇权统驭下的皇家画院,而非士人画。

北宋皇家宫廷画院虽在王朝易祚期解体撤分或寿终正寝,但它的贯性冲击力仍然巨大,一遇适易的气候土壤,它又会死灰复燃。事实也证明了这一点——高宗赵构即时给予了恰当诠释。

中国主流传统关于绘画的评价体系,更多是倾向于题材的载道传扬功能,而南宋绘画艺术则是这一评价体系的发扬光大者,尤其是在南宋初年,在赵构皇帝为复国固权迅速恢复起类画院式御前待诏、御前画师集体创作的“中兴绘事”,主流绘画几乎一边倒地围绕教化功能进行创作,北宋形成的“宁做我”的情感“写意”精神,到南宋渐渐疏离于内在的自我表达,纷纷趋于技法的单纯操练,和与工笔的双驾,仅以“写意”稍抑工笔法度的强势,比起徽宗追求的院体变法大大倒退,比起新生的士人“草草逸笔”的“宁做我”更是相距万里,甚至使人产生南辕北辙之感。

这种从绘画功能与技法法度的全面倒退,是否完全排除、吐故了士人画的“自我”“抒情”“写意”基因呢?从形式上看,至少保留、遗传了“写意”技法基因。

从画上可以看到,笔法微微一“倾”,便如一股清风吹过,撩过清瘦、钎毅、庄严的线条,笔底漾起的涟漪虽被节制在旧体制里,但作品里隐约可见飘逸的韵味,恰似一位破落的贵族,总能从他的面貌体态上“闻”出点滴贵族味儿来,还是能带来一些士人画中含有的新的审美体验。这些体验,多少也能给南宋类院体画加持些艺术段位。但这种段位,已从北宋的九段位,滑落到六段位或以下。

这种段位的滑落表现在这一时期的画风中。如马和之的《豳风.七月》,“写意”隐约在线条左右,企图营造一种放松而温暧的家国氛围,以便打动观赏者进入文人画崇高的道德审美层面。但由于它突出担负的教化功能,虽多少留有微宗致力于追求的宫廷调的和谐之风,及些许士人画的“写意”技法,但由于士人画群体迷散失踪后,这些担负、承载宫廷画院的御前画师们多数又复辟了院体工笔,从而,在士人画群体失踪后与类院画工笔技法走向了合流,抒情达意的情感“写意”功能被宫廷“教化”功能所取代,“写意”的意味为迎合更多普遍受教化者大从人性的浅滩部分,也随之流行于肤浅,而滑向大众艺术的浅滩,以达使受教众生在美育中接受教化的感召,在感召中得到道德的抚慰。从此,南宋的类院体画因此而完成了由“误国”向“卫国”教化功能的过渡。

时代变了,风向也随之改变。

北宋士人画们因文化艺术的满帆进击,而浩荡为时代前流,连皇帝也要侧目他们的风向,甚至与之共鸣。

过江为橘。南渡后,在院画误国的诟病中,理学风气大盛其道:如果说北词婉约与豪放中还夹杂着艳词的风騷遗韵,在“写意”中风云际会亳无违和的话,那么南宋诗已经依附于“存天理灭人欲”的庄严华表下,雕琢“写意”的理趣,诗必依哲理或禅意胜出,才算入流,南宋画格局,似乎也随着国土流失而迅速大大的委缩了。

北宋画坛,在王朝体制下,传统派传承五代山水、花鸟遗风,续居画坛领地,独领风骚;士人画刚刚铸就士人群体携“写意”武器渗透、抢占的绘画高地,凭借一身炼就“写意”习性,而取得的文艺复兴式的成绩,一朝间灰飞烟灭。这个民族士人们为之而奋斗数十年、数百年、乃至上千年奋力拼搏争取的——至使绘画成为抒发自我、表达失意文人精神自由的出口夙愿,瞬间被洇灭、被堵死。

灭国后的皇权南渡后,画院机构没了,失去了“娘”的画家们瞬间成为孤儿,地位一落千丈,基本沦为依附性的隐形群体,但他们依然以绘画为生,似乎有虎落平阳、水牛落井之感,失去了先朝文士们那种晋代士文“威武不能屈,富贵不能淫”的英雄气概。如李唐、刘松年、马远、夏圭四大山水画家,他们面对故国优美的残山剩水,曾经令人相往的、歌舞升平、酒绿灯红的故都卞梁,那些美好记忆幌如昨夜遗梦;他们小心谨慎,以精工之笔,细细描绘小山小水的小自然片段;龟缩于“半边”、“一角”尽可能的抹掉自我,听天由命,顺其自然,充分表现、暴露、显示出封建理学盛行下大批文人的无我、小我精神。

物我心声,画我魂魄。

南宋画家们在家失国亡的残山剩水中,在丢魂失魄的境况下,在士人们精气神全面消散的迷蒙气氛下,乞求他们画出抒情达意的自我“写意”山水、人物、花鸟等以物言志的作品来,那是绝对不可能的。唯一的出路,依附于宫廷,重履画工之路,任由“士气”消逝,任凭“匠气”升腾。

这,就是两宋两种国运下的艺术境况;这就是艺术依附于社会进退的真实写照;这就是北宋文人画短堑兴起后即刻失踪的原因;中国文人画渴望着新的发展际遇......

(未完待续)

编辑:收藏狗

下一篇:没有了!