沈嘉蔚先生70年代在中国美术界既头角峥嵘,他的多幅历史题材绘画为国家多个博物馆收藏。澳洲生活30多年后,他不但定位了肖像画家的个人身份,而又重塑了历史画家的魅力,他的由中国“革命历史”出发的绘画,到世界范围对“共运”史的回顾与反思,组合成为20世纪人类思想史、文化史与社会实践的波澜图卷,是了不起的史诗巨作,其间历史人物孰轻孰重自有不同论说的角度,作为一位艺术家,沈先生在色彩与造像之中挥洒了生命热情,在执念里倾注了真诚。笔者张立雄是有思辨力的自由作家,亦有历史感,且看他是如何解读一位画家的个人史及其眼中的世纪史和笔下的世纪画…….。

沈先生在一次接受采访时说:“我把自己定在一个边缘,历史画就是两种专业的边缘,既是艺术的边缘,也是历史的边缘。”如果我们把这句话再细化和具体化一点,意即:在历史的文字记述和历史人物的肖像、面容之间。通过研读那些密密麻麻的历史文字,沈先生画出了一具具面容;或,在那一张张真实、生动的肖像之后,是无数的文字的记述和评判。站在这文字和形象的牵扯之中,搞得好,是历史画;搞得不好,可能史非史、画非画。所以“边缘”一词用得恰当,暗示了一种跨域之历险和风险。

但是,对于我们这些旁观者来说,事情还要多一点复杂,我们不仅是看沈先生笔下的画、画中的史,而且还想看画画的人——整个一幅“三维”图景:过去的史、眼前的画、画背后的移动着的人-画家本身。

一,关注沈先生

于沈先生,笔者是早闻大名,但从未面见。今年五月中旬时,有朋友说:要传我一篇沈先生的历史散文——《世纪见证》,它很值得一读。当时听了,只应付了一下“噢”,并未放在心上。后来朋友又催,遂诺晚上转到电脑上细读。

那天晚上有点冷。打开电脑、点开文章,一行行泛着冷光的字便显了出来:“将近半个世纪以前在天寒地冻的哈尔滨”……我下意识地掖了掖外套,“曾经有一个温暖异常的俄国式住宅,厚墙将冰雪阻挡在外。年过半百的邓姨用大号铝锅为我们一帮江南知青画家做了鲜美无比的挂面.....。”至此,开始全神贯注,渐渐不知文字和事件的界限,也分不清我和文中人的距离。

一口气读完之后,立即写下一段小评,就像喝了一口好酒,要在唇齿间、舌尖上回一回,味道味道。我的短评是这样写的:

“沈先生是澳洲的名画家,但读了此文,不意他也是个历史散文家。其写出的那段邓、方两大家族在民国的经历,仿佛就发生在不久的邻里间:其色也润、其语也温;礼尚往来,或嘻笑怒骂下却是一段中国最惨烈、最戏剧性的变故,以及个人生命的不可承受之轻重。尤其是写仲甫(陈独秀)先生,活脱脱一个英雄暮年却仍然愚顽不羁的老少年,令人动容动心。沈先生文笔如画,但一反其浓墨重彩的油画,是若直若曲、似断似连的白描勾勒。好话不说尽,从这篇轶史中,笔者倒生出几点感悟。1)邓、方两家(邓家出了个邓稼先)原本是读书、务农的士绅之家,但从清入民国、读诗书到读科学、乡村到留洋到城市,这种可谓两种政体、思想、生活方式的革命性改变,在其子弟身上却看不到很大的gap(鸿沟) 和不适,反而是一种很自然的过渡。由此是否可以说:清末士绅、尤其开明的江南士绅,其思想和审美口味与德、赛两先生并未有本质的冲突?事实好像也如此:由清入民国,虽动荡,但并不血流漂杵。再具体点,江南士绅的伦理(和江北有很大的不同)与西方的耶教和理性亦隐隐有种牵连和呼应,能够平和地融合,甚至互补。这在“新文化中旧道德的楷模,旧伦理中新思想的师表"的民国大师、君子身上很为明显。2)从民国入49年,这一跨度,在这些世家子弟身上又如何呢?这是个敏感问题。我的意思是,除了那些被迫的改变,是否亦有一种主动的顺应,这两者的比例又如何?3)邓、方两家子弟亦多有革命者。这让人联想到德国社民党、早期布尔什维克和孟什维克,以至意共法共等等,其中亦不乏世家子弟、绅士君子。但后来变得杀气很重,这是因为该主义本身的发展趋势,还是相信该主义的人从绅士变为工农,即该组织的成员成份的变化导致主义的扭曲?设想该主义多邓、方子弟,会否一样的反右、文哥。这是题外话,但实因读了沈先生的文章而多了几嘴。”

所以对沈先生的认识,是从他的历史文章开始的。那么,他到底是以史入画,还是因画究史的呢?这样就动了要去见他一下的念头。正巧,校友学姐与沈先生夫妇熟,我就乘了机。

二,面见沈先生

犹记得今年五月第一次去拜访的情景。我们按了门铃,过了一会,宽阔的庭院后的房子里便转出一个“面目不清、年龄不详”的男子,象行军似地向我们走来:脸上覆盖着花白的大胡子,老花眼镜反射着“叵测”的阳光,还戴着贝雷帽、穿着有肩带的皮夹克……,让我觉得象是一个已金盆洗手、隐居遁世的老游击队员——象反法西斯的、或切·格瓦拉式的游击队员,而非扒火车、唱“微山湖”小调的游击队员。

第一次见面,因为人多,只是闲聊,未及深谈,但蒙沈先生赠了一册他的自传《自说自画》。一回家就读了,不觉震动,遂有想写一篇小文的想法。本想再拜访一次,却又疫情爆发,一阻近五个月。

十月底又通过朋友约了拜访,这第二次来的时候,人的感觉就有点不一样了,因为我至少了解了一个书本上的画过许多画的沈先生。

沈先生住在南区皇家国立公园的画家村,从公园入口到他家要开25分钟,路都是山路,两边树木葱笼,是个打游击或隐世回忆的好地方。

沈先生的新居占地一千一百平方米左右,有三层楼高。前院很宽大,铺着水泥地,足可聚众啸友五、六十人。现在,第二次面对它,虽然房子还是这样的新,但我却看到了一段背后的历史,一段足可概括沈先生半生的历史:“祸福”相依、反转意外、荒诞沉重……

据说,买下这块地的资金来自沈先生出售他在1974年的成名作《为我们伟大祖国站岗》;照理,沈先生并不拥有这幅画作,但是因受到过江青的夸奖,所以后来被官方掷还。沈先生因此“失而复得”,因祸得福;而沈先生的父亲因在办公桌旁贴了这张被江青赞赏过的画,却在1977年被捕,关在单位的牢中一年,没有解释,更没有赔偿;但也因为被江青赞赏过,沈先生由此“少年成名”:1974年后,他的绘画人生一帆风顺,成了一名专业画家;文革剥夺了沈先生进美院的梦想,却使他“在战斗里成长”,直接成为一名油画家,并早早成名;而对此事的反思,又使沈先生成为一名著名的历史画家……。沈先生说:“王曼恬(那时的全国美术总监)和江青都自杀了。《站岗》成为我最有价值的收藏。”历史又能为谁始料所及?谁会知道:“颂圣”的《站岗》会为反思的《巴别塔》提供一个制作和展示的空间舞台?

所以,这第二次按门铃的时候,我已知道谁会从这幢房子里走出来,他大致已走了哪些路,背负着哪些历史的因果和荒诞,会必然或偶然地走向何方……

三,《红星照耀中国》的两次“照耀”:沈先生的个人史和他的历史画

一个象征性的偶然事件是沈先生在1967年、他十九岁那年借到了一本要被回炉做纸浆的《西行漫记》。当时书本匮乏,面对这本没有封面的破书,沈先生便翻了开来——笔者不知道是什么——一种藏在心底已久的必然的求知欲?还是一种不经意的偶然的好奇——使他翻开了这残破的第一页。但这一“翻”却非同小可,使他窥见了一丝历史的真相,并仗着这真相开始了思考、一种个人的独立的思考、一种“我思故我在”的思考。没有独立思考,人,不过是某类人的一员、群体中的一颗螺丝钉,而不是可一眼辩识的“你、我、他”。

沈先生在《自说自画》里说:“初读《西行漫记》之后,我开始深恶痛绝一切歪曲、粉饰、伪造的‘历史画’。”(本文引用,如无注明,皆出自《自说自画》)沈先生开始愤怒,虽然红卫兵普遍易怒好斗,但沈先生的怒气却是朝向另一个方向——朝向过去、历史和本原。

当我们第二次坐在他楼上的客厅里,面对着窗外波光粼粼、一望无际的南太平洋,我问:“是什么促使你去做一个历史画家?” 沈先生有点“不满”地说:“我书上都写着了。”我一时无语,但过了一会,又再度发问,因为我想听他亲口说出;因为读他的书,是读历史;听他说,是见证和经历历史。这次他没有“不满”,却昂起了头——他的身高、宽阔的额头和稀疏的头发——当时让我联想到列宁头像的剪影,“因为书本、资料匮乏,所以我要探究历史。”他说。这对沈先生来说是一个理由,但这并不是一个普遍和必然的理由,因为大多数红卫兵是在这种信息短缺、匮乏中信仰更坚定、斗志更扬的。这种相同的原因却导致了不同结果的现象,正是历史的迷人之处,也是它的难以诉说之由。但可以肯定的是:这是沈先生在十九岁时就开始成为一个“沈嘉蔚”,而不仅仅是一员“嘉兴”红卫兵的原因。

“我想我总有一天会自己来画真正的历史画。”这是当时立下的志向。

从这个志向,到他真的画出了他的历史画、他的“西行漫记”——《红星照耀中国》正好间隔了二十年。其间,一个中学红卫兵已历经了农垦兵团战士/业余画家、军人/专业舞美画家、美院研修生、画院专职画家……,或者一句话,少年变成了中青年;而在另一维,过去、历史、二十世纪的中国现代史也在他的画布上不断展开和深化——《爬雪山》、《先驱》、《红岩》 《白求恩》等等,直到《红星照耀中国》。把此画作为一个里程碑,倒不是要把时间凑成一个整数:1967-1987——从阅读到绘画,而是因为《红星》是一幅真正的历史画:一幅沈先生根据他的考证和理解画出的、而非为了迎合意识形态的、甚至不是为了参展的历史画,或以他的标准来说:不是“颂圣”,而是“纪实和反思。”

《红星》画了一百二十几个人物、二米高、十一米长、一幅历史长轴。笔者没有看过原画,先是看《自说自画》里的照相版插页。但由于视力老化、散光,只模模糊糊地见着一群男女中、青年,有的穿着深色衣服、有的浅色,有的嘻笑、有的沉思……,好像在等着拍集体照;或是在幕布后,等着走上舞台……,他们好像并不知道将会经受怎样的惨烈、将怎样改变中国的历史。

后来我发信给沈先生,问他有没有照相版,这样,我就能放到电脑上,放大着细看,或缩小着远看。沈先生热心,当天就发来了照相版。于是我打开电脑,按习惯从左面开始细看:首先看到的是一个年轻妇女,但我不认识,就查找沈先生的说明,发觉她是贺子珍,一个看上去快乐、憨厚的妇人,并未有毛夫人的特征;或者说,那时,妇人和某某夫人并未有多大的区别。我,似乎看到了历史的机关,一个主流史的“隐私”……。过后又从右面看起,第一个是一个笑得有点凶相的壮男子,有点面熟,应该是张国焘,一个“反面”人物;中间的是毛、周……,历史就是这样发展的,如果不能占据中心位置,要么被忘却,要么被淘汰和打倒……。当然这是我的业余观感,与画家的意图或有、或没有关联。在此,一百个人,也有一百个党史人物。我似一下子感悟到了历史画的优势和魅力:比之文字历史,历史绘画没有定义,但有态度和情感;没有评判,但有人物焦距、色彩、造型的倾向;它在美学上的视觉效果将不会因时代精神和意识形态的变化而改变。换句话说,它会比文字史更加“保鲜”和长存。就这点说,沈先生欲纪实、还原历史真相的目的,也将在绘画所固有的“逼真”状态下一步实现。

沈先生在一篇论及《红星》创作的文章里总结道:“大幕拉开,这一百二十几位演员登上历史舞台。这仅是他们人生的第一幕。”当那段历史,在他的历史长轴中成为第一幕时,沈先生的个人史也因他的画而升起了新的一幕。因为在当时,还未有以个人的意愿和名义来画党史的,况且有些党史人物还未得到官方的“澄清”,还原历史的真实很可能会变成一件政治上的“谬误”。但是沈先生“冒险”成功:1987年7月《红星》在建军60周年的全国美展上展出,并被放在了中心位置上,评委们一致认为该画应获金奖。展后又被军博、国博和中国美术馆争着欲收藏,最后为美术馆所得,并付给七千元收藏费。这在当时是一笔巨款,相当于作者几年工资的总和。那年沈先生39岁,和《红星》中的主要人物差不多的年纪,套用他的文字,可以这样说:“大幕拉开,他登上了历史画的舞台。这仅仅是第一幕。”

笔者写到此地,心想:如果照此走下去,他会很快“暴得大名”——可能成为一个“御用”画家,也可能成为一个“不法”画家。不料命运却毫无声息地在此来了一个拐弯:沈先生数年前在美院认识的一位澳洲华裔女同学,突然写信邀他来澳洲一访……,于是,他就用那笔七千元的《红星》收藏费,在1989年初,买了一张去澳洲的机票。由此,至少从环境、空间这个角度讲,他的个人史被分成了两半:一半是沈嘉蔚,一半是Shen Jiawei——“沈嘉蔚”是不会在街头替人画肖像的,且画了上万张不止,这只有Shen Jiawei才做得出来;同样,“沈嘉蔚”也只有成了Shen Jiawei之后,才有可能为丹麦玛丽王妃、现任教皇方济各画个人肖像。

沈先生在谈话中说:他相信历史是偶然的,个人或英雄创造历史。而对沈先生来说,他在画“英雄的偶然史”的同时,也在造就他本人的历史:如果不是英雄的,至少也是个性的、独特的。

四,从中国到澳洲、从专业画家到街头画家

澳大利亚是地球上最小的一块大陆,或最大的一个岛屿。它漂浮在1.8亿平方公里的太平洋上,远离地球上所有的文明中心。它曾是一座漂浮的监狱,是英国囚犯的流放之地;也是一座“逃城(City of Refuge)”——它以1平方公里3个人的人口密度(中国是每平方公里145人)欢迎所有到此访问和定居的人(从理论上说)。

笔者查到一则数据,持各类签证入境澳洲的外国人平均年龄为27.7岁,沈先生入境时已40岁,已超龄了。但笔者未查到十八世纪遣送来的英国囚犯的平均年龄,所以无法就此组数据与沈先生作比较,但估计他也是超龄的。总之,不管你是谁,来到此地,就如一个“巨婴”,一切重新开始,一切也皆有可能。

沈先生二十二岁时离开嘉兴去黑龙江,从一个学生,变成了一名兵团农工,又变成了一个专业画家;现在,四十岁来到澳洲,却从一个有名望的、拿工资的职业画家,变成了一个在街头拉客、画一张赚一笔的“三无”“盲流”画家。历史好象在此倒退、“倒带”,而未来无法见测。

当与沈先生论及此事时,他却一下子“胡须开花”、满脸灿烂,露出了年轻的笑容和自豪:“我大概画了上万张头像素描,我可以靠此吃饭的。” 看来,他并不以此为艰辛和挫折,反而以此为荣、为进阶。我们这些从体制内走出来的、被“组织”、被保障和被束缚的人,能够靠自己的双手吃饭,实在是一种革命性的进步,一举解决了鲁迅的《娜拉走后怎样》的后顾之忧。

但在中年之时去国离乡,总不免有思乡之情。沈先生在1970年二十二岁时去黑龙江建设兵团后,就再也没有回过家乡-嘉兴工作和定居。现在又远赴异国,自己年届中年而父母则垂垂老矣,看来,古人之“侍父母于晨昏”的愿望也越来越难以实现了。于是,在某个晚上,可能有月亮,可能没有月亮,而顾客肯定是没有的——沈先生在达令港的画摊里画了一幅《父母》。这一次,沈先生的目光从历史回到了当下;从宏大叙事,转换到了日常亲情……

沈先生在达令港的画摊里画了三年,又在澳大利亚儿童乐园里画了三年的周末和学生假期,达近万张肖像素描,粗算一下,约日均七张左右。他在面对一张张陌生而鲜活的面容——画下他们的形象、情绪时,是否使他更注意到了普通人——他们当下的日常和琐碎却生动、实在的喜怒哀乐?谋生的必需也使他更加认识到个人及其日常生活的价值和意义?

沈先生虽非科班出身,但他深受传统技法的影响,尤其是苏联的写实主义传统,这为他的肖像画带来了优势。从1992年起,他开始参加澳洲最负盛名的画赛——阿基鲍肖像奖,并连续七年入围,这为他赢得了声誉,但并未有财务上的宽裕。因为他被认作是“学院派”的、传统的、写实的而不受澳大利亚艺术理事会待见,后者被著名的艺术评论家、沈先生的好友强·麦克唐纳称之为信奉“前卫国教”。在这种状态下,要抽出时间创作,特别是重大题材的历史画,无疑是艰辛的。但一如俗话所说“老天不负有心人”,1995年他荣获澳大利亚政府与教会主办的玛丽-麦格洛普艺术大奖,获得来访的罗马教皇约翰保罗二世的接见与颁奖,在澳洲一举成名,两万五千澳元奖金也一解困境。1996年,沈先生在维多利亚大厦(QVB)的“艺汇画廊”举办了一次个展,他的画作被大厦的东主、马来西亚华人叶先生看中,并建议:由他提供生活费,而沈先生或自由创作,或为他画些委托画。这是一个绝好的机会,从此不必再为生活奔忙,而可以过一种为创作的生活。时光荏苒、物人皆非,但初衷如旧。他早年立下的“以人物长廊的方式来描绘中国近现代史”的激情仍在,更多、更广、更深的历史将在他的画布上展开。

五,从党史到国际共运史、从民国史到世界现代史

沈先生到了澳洲有两种转变的可能。一是,是否还做一个画家?许多移民都改变了职业,有的变得更好,有的不如,但随着环境的变化而变化,一切都是正常的;但当我提到这种可能时却招来他的嗤之以鼻。他说不存在这种可能,若当不成画家他立马卷铺盖回国。二是,是否仍然是一个历史画家,尤其是当他可以凭肖像画家的名声发家致富而做历史画家却入不敷出时。沈先生成名于“颂圣”——《为我们伟大的祖国站岗》,定位于“纪实”——《红星照耀中国》,接下来的问题是,如果有幸还是一位画家,还要画历史画,那么是简单而执着地沿袭过去,还是有所变化和扩展。

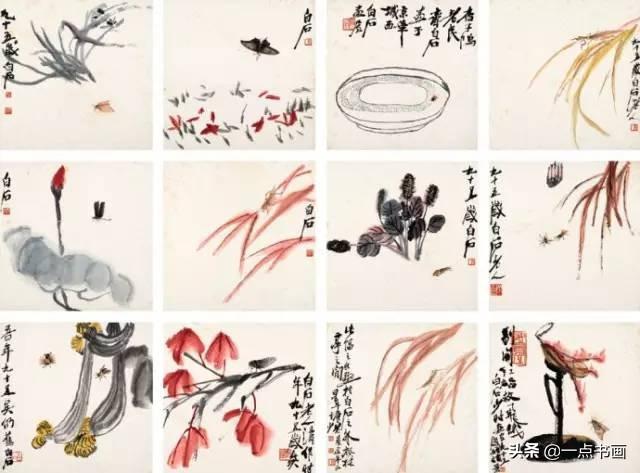

如翻看沈先生的“画录”、检索来澳前后的画作,就会发现,他的历史画的经度和纬度的都有所扩展。他在中国的画作,大多是重大题材的,带政治性的。但1989年来到澳洲后,一方面他把视线投向日常生活,画了一些“非政治性”的普通人物,笔者比较喜欢的有《父母》《满姑》《乔奇家的下午茶》和《格布》;另一方面,在历史性的重大题材画上,他上溯中国历史,下扫二十世纪史、国际共运史,即把他所擅长的中国现代史放入世界现代史的大背景之中。

从2008到2014,沈先生在生活安定下来之后,就开始了一系列大型历史绘画的创作,其间有《世纪更迭时》(澳洲史诗)《第三世界》,《默德卡》(马来西亚史诗)、《西班牙1937》、《爱玲世家》、以《兄弟阋于墙》为总题的中国史诗三部曲《革命》《救亡》、《启蒙》等等,工作量巨大而硕果累累。艺评家麦克唐纳说:“驱使嘉蔚以惊人的效率画出这些作品的动力,是这种智力游戏带给他的愉悦及满足。” 陈丹青说:“他有历史癖,或者准确地说,他的难以遏制的快感,是描绘历史人物。” 那么这种心理愉悦和快感,是审美性的,还是使命性的——一种理性和情感混合着的“强迫症”?

沈先生在谈及《兄弟阋于墙》的创作时说:“他们(澳洲人)关注与感兴趣的是….这些被我逼真描绘所召回的每一个生命个体的命运。”“其中有一部分人物,并非根据其历史上的重要性,而是根据我本人的好恶,而选择的。毕竟这部作品,一半是历史,还有一半,是艺术。”“综合我二十多年肖像画生涯积聚的对人生、人体、人脸的深刻理解,让他们从黑白世界回归彩色世界,从历史深处走到美术馆前台。”

这几句话让笔者浮想联翩,那是什么样的感觉?一种让历史倒带、重新安排、重新来过、重塑历史?或一种招魂的,让人“复活”,再接受历史的最后审判?或者一种与过去人物——与偶像的促膝谈心?对憎恶者的直面指责和批判?

但我就此询问沈先生时,他非常平静地说:我没有这些感觉,我只是想还原历史。

看来笔者是多虑和“多情”了。虽然“还原”是沈先生的动机,但此动机未必生成仅仅是“还原”的效果。当历史在沈先生的手中,在他的眼中和笔下得到“还原”时,沈先生的画却在我们每一个观赏者的眼中和脑中予以评判和各自解读。比之历史书、历史文字,历史画的所指——那些头像比之他们的名字、行为、功过是一样的;但历史画的能指——那些头像的色彩、行状、神情……却是多样而微妙的,可作无限的解读。这大概就是历史画的魅力,它的独特的历史感。

编辑:收藏狗

上一篇:熊谷美惠发“秀”鞋