到了宋代,五代遗风尤盛。大皇帝宋太祖赵匡胤立国之初,就建立皇家翰林画院。把小诸侯国画院绘画名士、民间绘画高手招到京城,大兴画事。徽宗赵佶,虽治国无能,但他却是一位天才艺术家。诗词歌赋,书法绘画,不但样样来,而且门门精。独创的瘦金体书,至今无人超越,绘画在历代皇帝中也是独一无二;不但办画院,还自己带头干。命题绘画,评选先进,把整个中国的绘事搞得红红火火,热火朝天。一直搞得家破了,国亡了,客死他乡了。更有甚者,高宗赵构皇帝,虽无徽宗艺术细胞,但对艺术仍坚持不懈地搞下去。家破了,国亡了,偏居临安照样搞,在他看来兵不强马不壮不要紧,但画院不能少。宋代多数帝王如仁宗、神宗、徽宗、高中、光宗、宁宗等人都对绘画有不同程度的兴趣,出于装点宫廷、图绘寺观等需要,都重视画院建设。

宗徽宗还将画学纳入科考,从他亲拟的绘画专业考题来看,他对绘画艺术的本质是了然于胸的。对入取画院的士人亲自调教,严格训练。进而培养了一大批宫廷写实画家。并将传统的工笔画法严格规范化,形成了一套写生的法度与体糸,作为皇家画院的主流技法,创造、形成了一整套一时辉煌的宋代院体画风。

当宋徽宗钟情于艺术的纯粹时,他成为它的同道;可当他承载了天子的伟业时,却成了凡夫俗子,他是图给艺术涂上浓重的教化口红,引起了许多艺术心灵人们极大不适与反感。

苏轼、米芾即便是这个不适、反感群体的带头大哥。他们不甘于院体的任意泛滥带来的审美疲劳和皇家画院文人们所受到的皇颜尊崇的炽火眼神。

于是乎,以苏、米为首的宋代文艺复兴群体,以他们才高八斗、学富五车的学识、失意文人情怀、和对艺术追求的执着,直接穿越奠起文人画还处在萌芽时期、且不那么盛世的魏晋南北朝,重拾起魏晋士人“富贵不能淫,威武不能屈”的旗子,把嵇康“越名教而自然”、王羲之“适我无非新”、王子敬“人与山川相映发”、殷浩“宁做我”、陶渊明独居桃花园潜底东篱下的中国失意文人特立独行的内在品行重拾光大。

“皇帝爱细腰,国中多饿人”。在这样的环境下,画院欣欣向荣、蒸蒸日上;那些做官失意,满腹经纶的文人、士夫们,耐不住寂寞,在苏、米旗帜的感召下,也都摇摇欲试,一时间形成了一股以抒发个人失意情志、志同道合文人(士人)画家队伍迅速形成。

他们一方面对皇廷画院工整艳丽、写实框框的不屑一顾;一方面在传统绘画方面技巧又技不如人(相对于画院传统画技)情况下,便扬起自己书法长处,先后祭出先人们“书画同源”、“以书入画”理论大旗,个个跃跃欲试粉墨登场了。

这回,大书家苏轼当了回带头大哥,他首先提出“士夫画”概念,并亲自畅导践行,真正地把书法入画了。

(图八、苏轼塑像)

苏轼,北宋文学家、书画家,唐宋八大家之一,绘画师文同,善画竹,比文更加简劲,且具掀舞之势。亦善作枯木怪石。米芾说他“作枯木枝干,虬曲无端;石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也”,可见其作画不仅很有奇想远寄,还借画抒情,倾泄“胸中盘郁”。他论画的影响极为深远,绘画尤重神似,认为“论画以形似,见与儿童邻”。主张画外有情,画能寄情,反对形式,反对程式束缚,提倡“诗画本一律,天工与清新”。高度评价王维“诗中有画,画中有诗”的艺术造诣。更为重要的是他首提“士人画”概念。他在《东坡题跋宋汉杰画》中提到:“观士人画,如阅天下马,取其意气所到。乃若画工,往往只取鞭策皮毛糟枥刍秣,无一点后发,看数尺许便倦。汉杰真士人画也”。这些,都为其后“文人画”的发展奠定了理论基础。

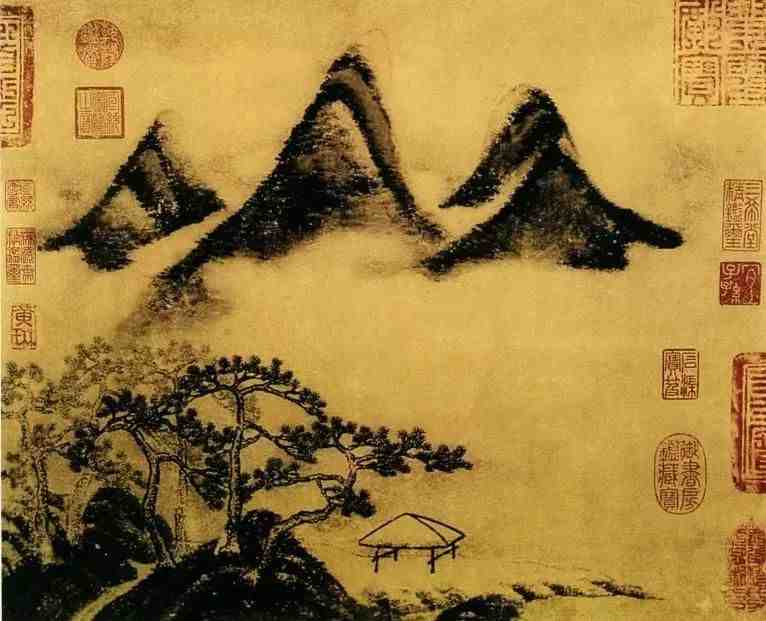

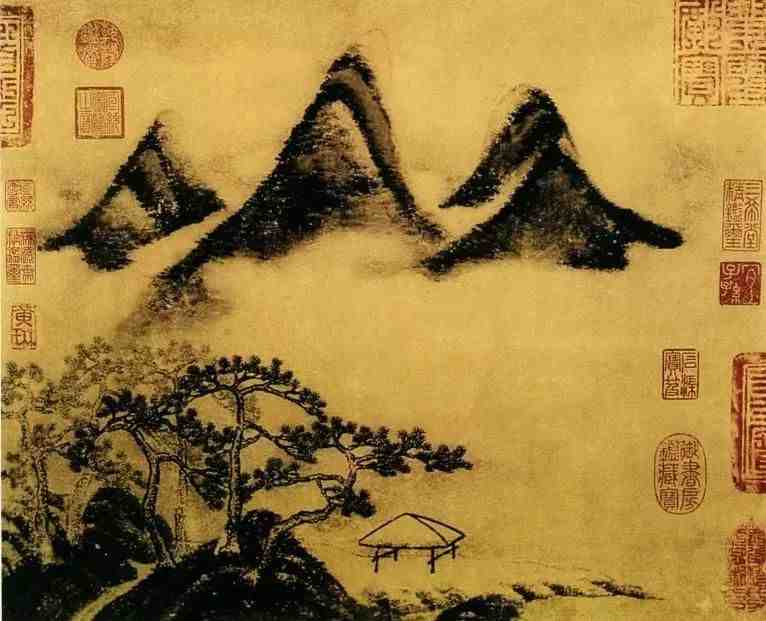

北宋还有大书家米芾,与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称北宋四大书法家。官宦世家,终身为宦。喜收藏、善鉴赏、长书法、擅绘画,是苏轼“士夫画”极力吹捧和践行者。也许,这些文人士夫们因绘画基础不牢,“技不如人”(相比画院派之绘画格法),但我书法好,尤其“点”点得更好,那就以“点”入画吧!由此,米氏画法出现了。他善画枯木竹石,尤工水墨山水。以书法中的点入画,用大笔触水墨表现烟云风雨变幻中的江南山水,与其子米友仁人称“米氏山水”。极富有创造性,对后世文人画产生极大影响。

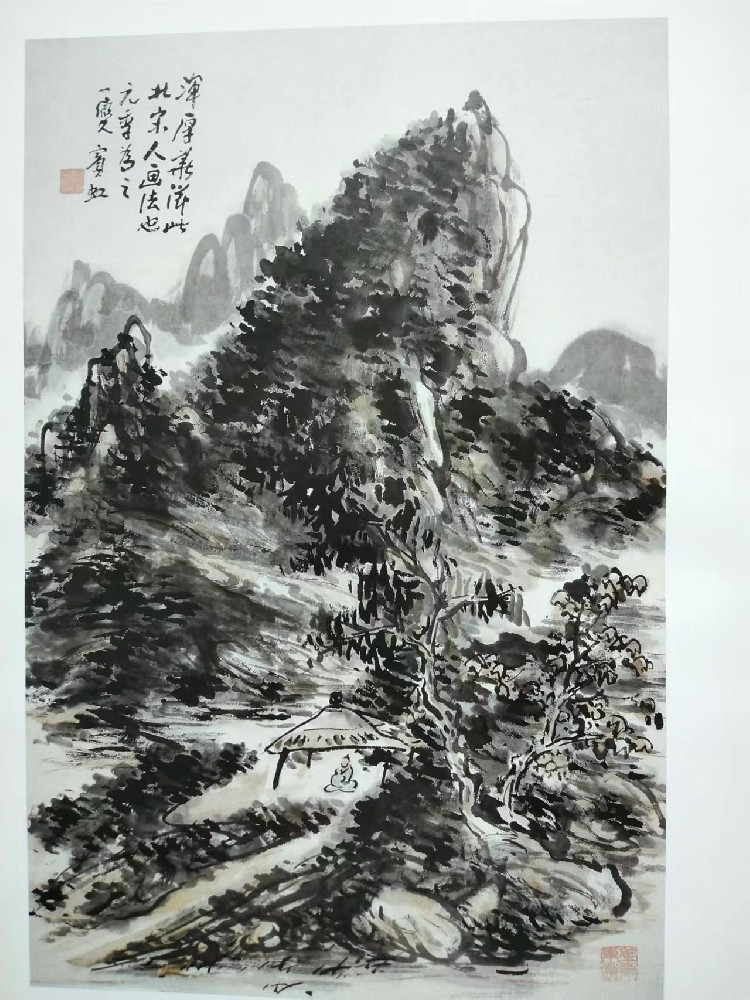

(图九、米芾《春山瑞松图》)

(图十、米友仁《远岫晴云图》)

文同,是宋代文人画又一代表性人物。

文同,字与可,号笑笑居士、笑笑先生,人称石室先生,终身为仕。著名画家、诗人。与苏轼为表兄弟(一说亲家)。苏轼曾称赞他为诗、词、画、草书四绝。他在《长举》一诗中把自然景物比作前人名画,“峰峦李成似,涧谷范宽能”,为古代诗歌描写景物增添了一种新手法,这也表明了北宋前期诗与画这两门艺术更为密切地结合在一起,比起王维的“诗中有画”更前进了一步。

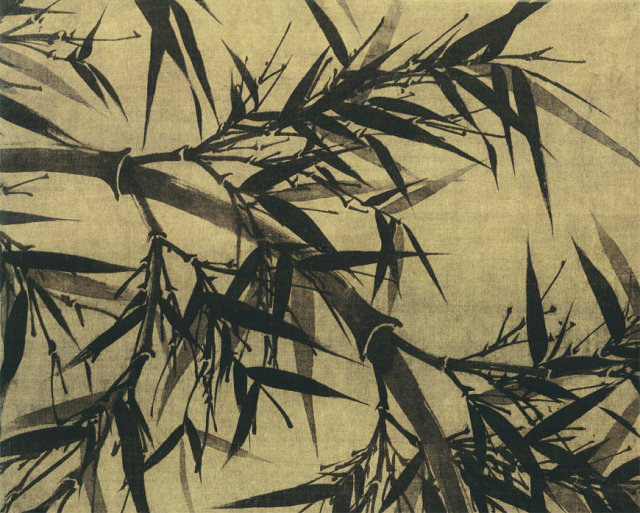

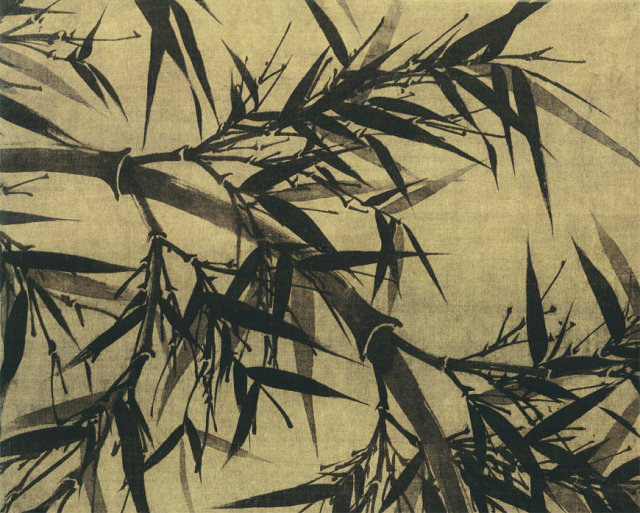

(图十一、文同《墨竹图》)

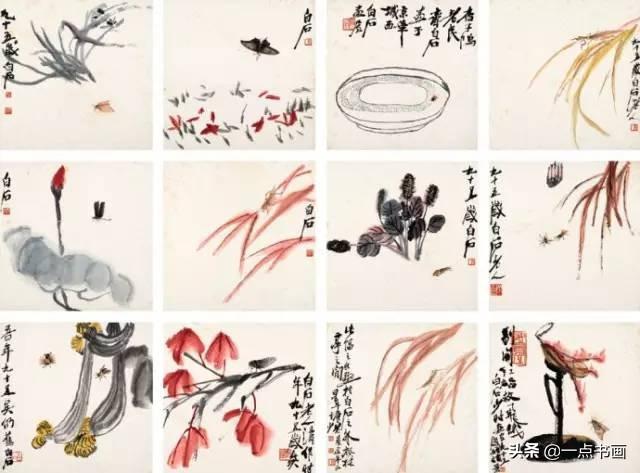

文同善画竹,米芾称他“以墨深为面,淡为背,自与可始也”。他画竹注重体验,主张“胸有成竹”而后动笔。他画竹叶,创浓墨为面,淡墨为背之法,多有效之,形成墨竹一派,又称“文湖洲竹派”,有“墨竹大师”之称。“胸有成竹”成语也出自他画竹思想。《图画见闻志》称之墨竹“富潇洒之姿,逼擅弈之秀”;《宣和画谱》则称之“托物寓兴,则见于水墨之战”。文同墨竹的出现,是文人画开始兴起的标志之一。他的墨竹作品,对当时苏轼、王庭筠父子,元代高克恭、赵孟頫、李衍、柯九思、吴镇,明代王紱、清代郑燮等人,影响极大。文同,开创了文人画四君子题材之一“墨竹”画之先河。同时,还涌现出了仲仁、杨无咎的墨梅,赵孟坚的水仙,成为后世文人画家逐随学习的典范。

综上可已看出,失意文人们每一份艺朮灵魂的精致呈现,都启迪了北宋士人文艺复兴的灵感。他们好象是生活在魏晋时代的宋代名士、名流,把自我精神与绘画艺术衔接得如此生动有趣,践行了绘画艺术笔墨线条上的失意文人的独特自我。从而,也勾勒出宋代失意士人“写意”的艺术全新的面貌姿态。

苏轼、米芾等大批失意士人们的绘画表现,在笔墨上倡导“以书入画”,在笔墨中追求“写意”内在的表现,在“写意”中践行失意文人的内心自我表达,这从魏晋士人共享“宁做我”的个人精神逸趣追求,发展成为了失意文人们的整体逸趣追求。这种精神逸趣追求在宣和年代达到中国文人画发展到达珠穆朗玛峰之前的一个阶段性高峰时期,也是中国文人画历史长河中第一次高潮期。终于初步形成了一个伟的“士人(文人)画”流派,将“写意”的绘画语言扩散到了整个古代东方世界,这一流派一直延续发展到元、明、清,并随着封建帝制社会的发展而壮大、登峰;随着封建帝制社会的衰退而滑坡衰败;随着封建帝制社会的覆灭而消亡。

从苏轼、米芾等北宋士人们在唐代张志和、王墨、五代南唐徐熙等“写意”画家泛起的星链涟漪影响下,在封建帝王亲历耕耘政策宽松“季节、土壤”下,文人画“写意”画家队伍得到蓬勃发展,掀起了中国文人画初始兴起高潮。

何为“写意呢?北宋画评人刘道醇在评价南唐花鸟画家徐熙时,给出了答案:依赖于“自造乎妙”的原创力。

这种士人画又叫作“写意画”,也就是西方艺术所谓的印象派。“意”字很难翻译,它代表画家想要表达的一切,我们可以用“意图”、“概念”、“印象”或“心境”来形容。用“概念主义”说明此一画派,也勉强说得通,因为这种思想强调统一的概念,而概念正是艺术家描摹的唯一目标。

“意”就是画家把跟自己的“意趣”相关的情绪情感、跟自己的“意志”相关的行动行为、跟自己的“意思”相关的思想意识等思想、愿望、情绪、情感和行动赋诸于画面。即用水墨画出“意”,成为北宋士人们创新出“士人画”、并以此返求自我的“始基”,以表达失意文人内心自我的最好凭籍。

古今中外艺术的中心问题是一样的。印象主义可以说是对照相般的写实主义绘画的革命,它是以表现画家主观的印象来提出艺术的新目标。苏东坡有两句诗充分表现出这种改革的精神:“绘画以形似,见与儿童邻。

在文人画“写意”的实践过程中,莫过于米芾能更好地表达对“写意”的敬意和淋漓尽致的诠释了。他用“逸笔草草”,为“自造乎妙”这一形而上的悬解,搭建了一个落地的方案,画家要表达的是自我与对象之间的瞬间感悟,并在它稍纵即逝前,以笔墨的速度与艺术激情将“意”诉诸于“形”。

“形”为何物?它是诸于自在物,比如一棵树,一棵没有经过画家思想情感认识的、深入参与的、自然的、纯粹的树。从北宋士人们对士人画的“写意”定义看,他们否定的这是这纯真的“像形”树,所谓“画意不画形”,这都恰如其分的表达了北宋士人群体画家队伍在绘画中已形成的自我确定,是这一群体基于失意文人内在精神的共识。

但,这不是说画家可以忽略艺术有赖于一种特定形式的创造力或者建构能力,遵循一种解决问题的笔墨逻辑,即如何表达“意”,这其实是对画家构建形式能力的艰巨考验与挑战。

“意”“形”又是和诣统一的。

“意”不能忍受忽略它本身存在的“形”。“意”的“形”也无法编成教课书被临摩仿效;它飘渺着艺术哲学的意味,它恰是易经的”经脉”、飞机的“航迹”不能名状,视而不得见,但它的确又是客观存在的,又因形而上的超越偶遇了抽象,而被赋予了艺术尊严的庄重形式感。

“意”在形而之上,便会敦促画家停止对形制的严谨思考,转而去寻求解脱的自由答案,画家对艺术的表现才能自由自畅。正如苏轼所画的《枯木磐石》,极大表达倾泄出他胸中失意磐郁之结、失世愤懑之情;又如米氏“米点皴”对江南山水的沉思中充满了肃穆的散漫,使得“米家云山”才流露出解惑“意”和“形”内在关系的幸福成就感。这种由画家随口而发的“墨戏”口头禅,本身蕴含着迷人的自由韵味,正象苏氏《枯朩磐石》中表达之“意”一样,也同样表达着米氏父子为“意”定义的形式。

苏、米开创、光大的“写意”这种艺术形式,代表了始于北宋时期的失意文人们对自身画境的追求,是中国绘画带有突破性的变革与创新,它的兴起,使中国画坛吹进一股新风,形成了一种新气象。它的兴起,吸引失意文人艺术家群体在探索中,使用了各种表述方式,譬如早期针对“密体”提出的“疏体”、“减笔”、“粗笔”、“逸笔”、“写意”等,这些新词新浯,自带新生动能量,迅速凝聚成一股绘画新气象,以浓郁的个性自由、达意趣味、随意体裁,冲击拆解了院体工笔繁杂程序对艺术对象的宫廷格式化运营模式。

文人们画法的自由,拓宽了画坛主流法度,对初兴的文人画法度成果,就连对绘画极具造诣的宋徽宗也不得不给出“逸品”之肯定。

文人画法的崛起,便产生了与院体工笔画的一次巨大分野。由此开始强调自我意思对绘画的参与,同时带来审美重心的转移,由外在的“形”的具象转向内在“意”的相对抽象的内心情感寄托;形成了与画院派情感趣味截然不同的士人画流派。自此,始于封建帝制社会孕育萌芽一千多年的中国文人画开始兴起。

北宋士人画的崛起,是封建帝制社会发展的必然结果。面对成千上万学富五车、才高八斗,立志“补天漏、扶地危”展鸿途大志报孝祖国、救万民于苦海的文人志士,一旦志向不能如愿,便产生极度失望、失意,需要找到他们泄愤排郁、抒情达志的自我救赎方式,那么,这个已孕育萌芽千年的士人画形式,便成了他们抒情达意、泄愤平懑的天堂、自由地、发泄屋.....

它的兴起,不仅形成了文人画画家队,表达了文士们“写意”的勇气,拓宽了画坛主流画法法度;更重要的是从画工中催生出真正的大量的创新型艺术家,催生出中国文人画这个流派,催生出中国文人画这门位立中国画坛、居于绘画艺术顶峰的艺术;并湧现出千百万个象王维、苏轼、米氏父子、赵孟頫、元明四家、青藤白阳、清四僧等中国文人画大师;结出大量丰硕之果,成为华夏民族最璀璨的文化瑰宝,享誉全球,源源流长。

(未完待续)