八大山人(1626~1705),本名一说朱统(上林下金),一说朱耷,明宁献王朱权后裔九世孙。朱氏一生坎坷,明亡后曾出家,法号传綮。还俗后两度病癫,晚年用八大山人之号。其花鸟写意独抒性灵,奇简冷逸,乃明末清初影响深远的一代画僧。

关于八大山人晚年的花鸟画,学界多聚焦于其诸多怪诞画作的幽深图式意象与丰富哲学内涵,而关于其中寄托的遗民情怀研究较少。笔者试结合史料文字记载,以八大于康熙三十三年(1694)甲戊创作的两幅《双鹌图》,简要分析八大晚年对身世与故国的复杂情怀。

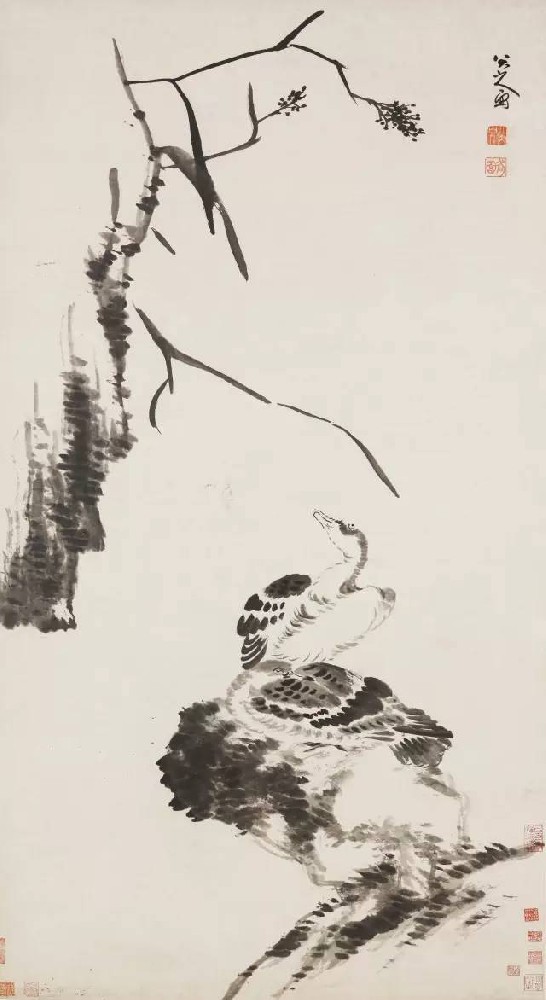

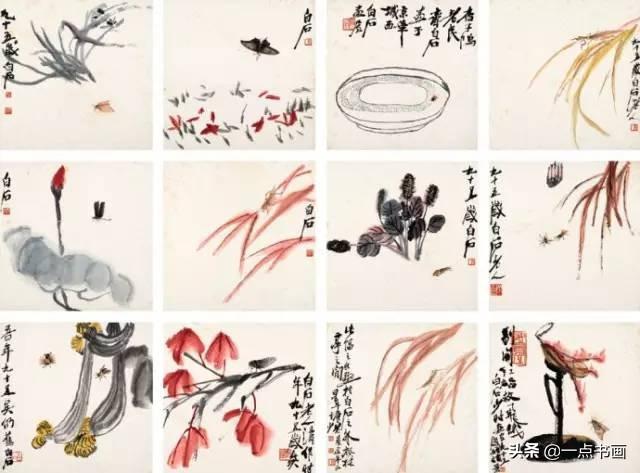

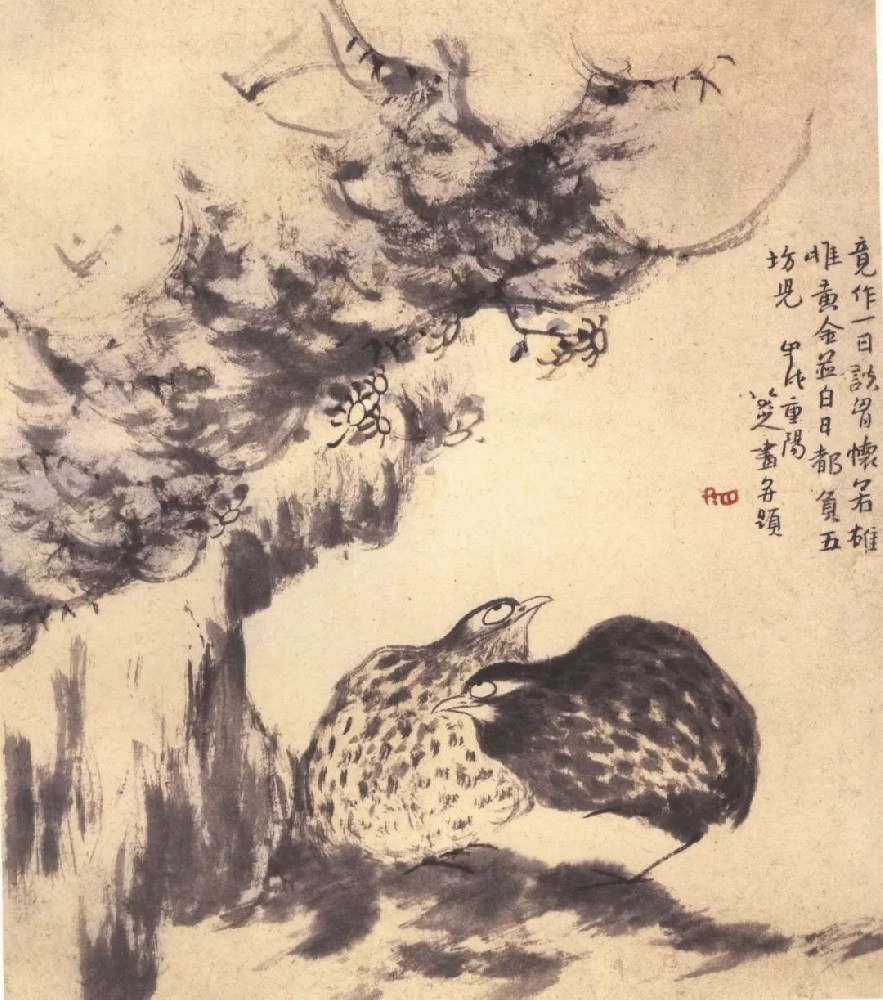

创作于1694年的《安晚册》(日本泉屋博古馆藏),是八大艺术成熟期的代表佳作,册首题跋:“安晚。少文反所游履,图之于室,此志也。甲戌夏至,退翁先生属书。八大山人。”“安晚”之题,取南朝宗炳年老病居江陵,以画“卧游”,澄怀观道之事,可知此册亦是八大晚年寄托情怀之作。此册第二十一页,绘山崖黄菊之景,其下一对鹌鹑相互依偎。画上诗云:“竟作一日谈,胸怀若雄雌。黄金并白日,都负五坊儿。”

▌八大山人《安晚册》之《双鹌图》,日本泉屋博古馆藏

关于此画与题诗的意涵,历来诠释不一。有研究认为此乃八大对时局的嘲讽(注释1)。亦有研究认为诗中“雌雄”,典出《老子》“知其雄,尚其雌”,系淡泊自处之意;“五坊儿”(注释2)代指富贵;全诗意在强调不留恋荣华,自守心中的宁静,乃八大晚年“对生命的顿悟”(注释3)。

笔者认为题诗确有不被富贵遮眼的内涵,但诗与图的分离耐人寻味。画中双鹌皆白眼向上方崖菊仰视,有隐隐不安之态。斜伸的崖石似摇似坠,紧张之感呼之欲出。一鹌单立,背部弓曲且紧绷,甚至还有一丝不甘的意味。这都与题诗中的洒脱从容截然相反,更让人疑惑这种反差是否是八大山人有意为之。

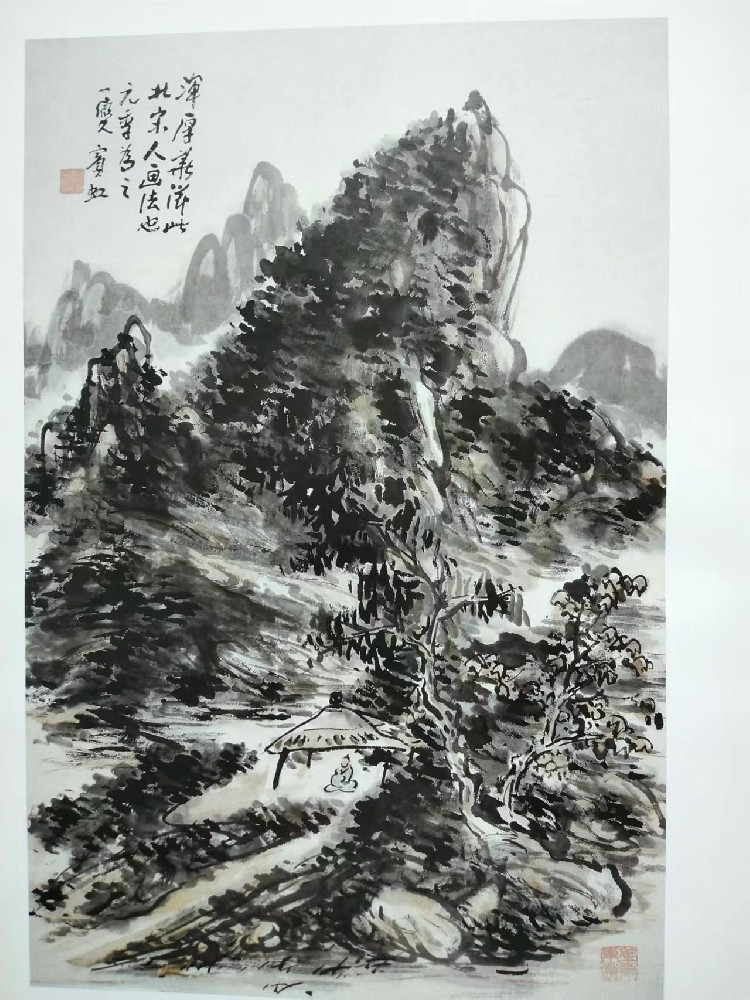

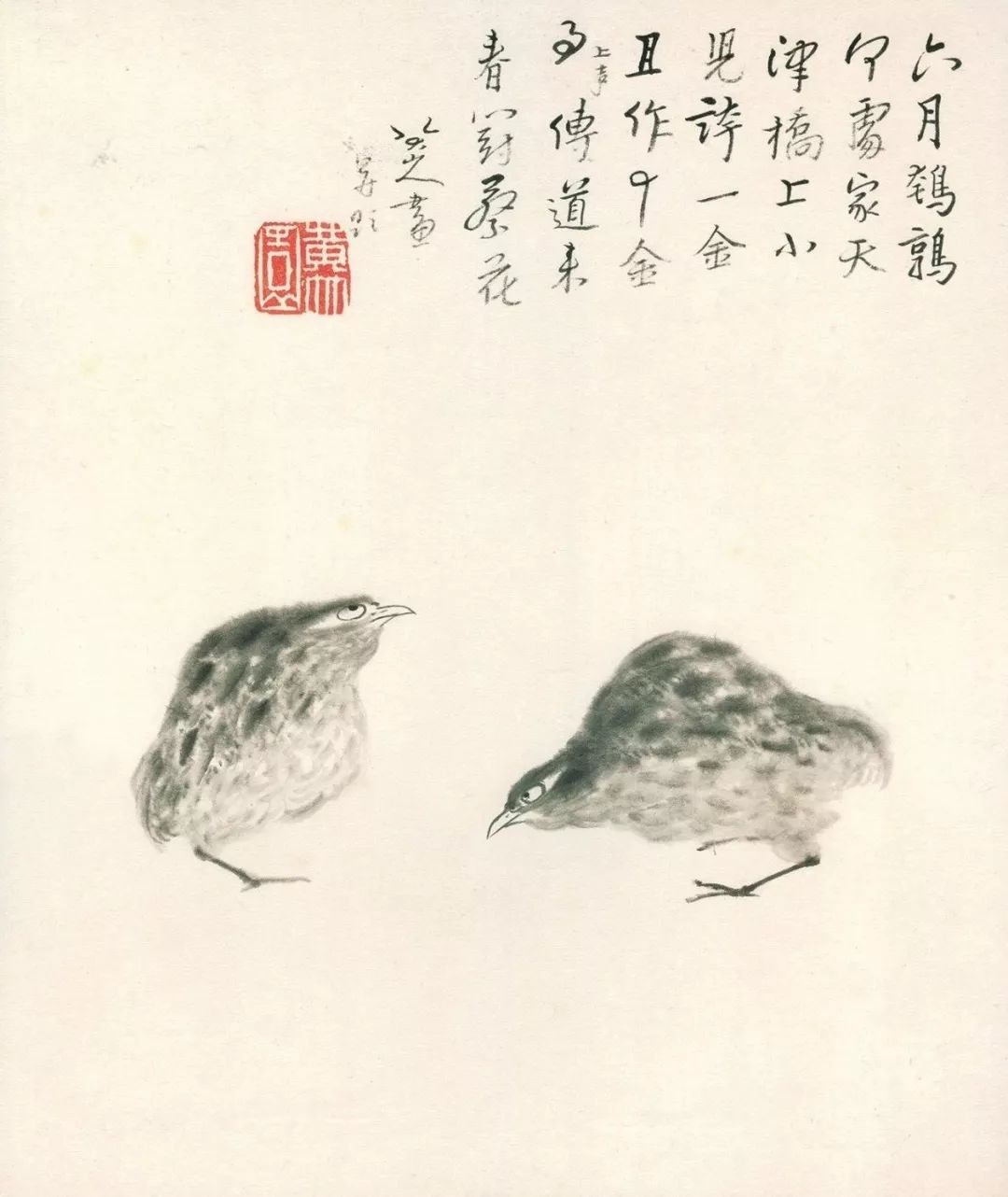

▌八大山人《山水花鸟册》之《双鹌图》,上海博物馆藏

在同一年,八大还曾创作了一套《山水花鸟册》(现藏上海博物馆),册中亦有一开《双鹌图》。图中双鹌一仰一俯,与《安晚册》一样,神态依然带有不甘之态,但画上题诗的意涵却更为明晰,诗曰:“六月鹌鹑何处家,天津桥上小儿夸。一金且作十金事,传道来春鬪蔡花。”

诗经《小雅·六月》言:“六月栖栖,戎车既饬。”(注释4)在这本是王师北伐玁狁,匡定王国的时节,鹌鹑却无处为家。“天津桥”原是东都洛阳宫城前官桥,由于曾经繁华热闹,又多有政治事件与其相关,素来为兴亡更替之意象(注释5)。而在禅门佛偈中,“天津桥”则被引申为红尘幻相之一,如《五灯会元》载潭州灵泉院和尚与僧答问。“问:‘先师道:金沙滩上马郎妇。意旨如何?’师曰:‘上东门外人无数。’曰:‘便恁么会时如何?’师曰:‘天津桥上往来多’”。(注释6)。

鹌鹑鸟羽斑驳,似打满补丁的旧衣,所以有“鹑衣百结”一词,形容人衣着褴褛。无家可归,形貌落魄的鹌鹑,这一意象正似晚年贫困潦倒的八大。时人王源受梅庚之托拜访八大,后惋惜而叹:“先生所云八大山人者,则求而得之,果然高人也。其翰艺大非时俗比。但亦贫,以书画为生活,不得不与当事交,亦微憾耳。”(注释7)程廷祚亦有记:“山人老矣,常忧冻馁”(注释8)。八大更曾引经据典地嘲弄自己作品的廉价,感慨“河水一担直三文”(注释9)。此外,山人之友石涛亦曾有诗云:“八大无家还是家。”(注释10)显然在《双鹌图》题诗中,八大暗以鹌鹑自比,表达物是人非,何处可归的遗民之情。

康熙十九年(1680),八大即因“病癫”弃佛还乡,并在南昌终老。但国破河山在,城郭人民非。纵然已归乡,却也不是故园。曾经的金枝玉叶,天家贵子,如今也只能辗转寄居,聊靠卖画糊口。此诗写完天津桥边小儿如何奢侈,下句转而又叹春来筹花斗花之戏,流露出八大对故国的体悟:世间名利荣华,盛衰交替皆是幻相,王孙之名亦如是,实不应执着于此。

更引人注目的是,此页中双鹌的形像如《安晚册》中一般,亦与题诗超脱的意味相左,昭示着这种诗画的分离并不是偶然的巧合。笔者认为,这应是八大隐晦地展现自身对末代王孙这一遗民身份的感慨。

除前叙毛羽斑驳外,鹌鹑性善隐匿,常于草丛中潜行(注释11),雄性好斗,故而从唐代开始,便有斗鹌鹑之戏,此俗到明清两代更盛(注释12)。这种特性,亦与八大山人的性情、人生遭遇有诸多相同之处。

順治五年(1648),南昌一带惨遭屠戮,出身宗室的八大山人不得不避入空门,一隐便是三十年(注释13)。其间八大虽潜心佛法,但有时仍流露不平的心念,如《墨花图》(北京故宫博物院藏)上题诗云:“洵是灵苗茁有时,玉龙摇曳下天池。”此句颇为感伤身世,下联“当年四皓餐霞未,一带云山展画眉”,以商山四皓的典故自我宽解。还俗后,“驴期”的八大一度曾心绪激荡,例如《古梅图》(北京故宫博物院藏)上第一首题诗云:“分付梅花吴道人,幽幽翟翟莫相亲。南山之南北山北,老的焚鱼扫虏尘。”此诗明显展露其不能放下故国之念,盼望有朝一日鞑虏尽除的壮烈心愿。

对于晚年八大的遗民之思,其友李伍渶认为“身世之故,殊难为怀,山人澹然而忘焉。略无悲愤之意。”(注释14)但造访山人,并与之长谈的邵长蘅却认为:“山人胸次汩浡郁结,别有不能自解之故,如巨石窒泉,如湿絮之遏火,无可如何,乃忽狂忽瘖,隐约玩世。而或者目之曰狂士,曰高人,浅之乎知山人也”(注释15)。

从现存其他八大晚年书画、画上印款来看,八大山人仍不断创作表达遗民情怀的作品,只是含义更为幽深隐晦(注释16)。而甲戊年所作的两幅《双鹌图》也正可归为这一类。虽然两图中的题诗意涵已然超脱,但笔下的鹌鹑却仍保留几分原本斗鸟的形貌,保留了几分原先壮怀激烈的自己。这正是八大晚年自身日趋平静,但对家世与故国无法完全释怀的矛盾心理的写照。而这也或许是八大隐藏在两幅《双鹌图》后深层的情怀:这一世残身已将归黄土,纵然明了红尘皆为幻相,纵然面对黄金都视如无物,但故国仍是心中无法忘却的一丝执念。

注释1 郭味蕖《明遗民画家八大山人》,《文物》,1961年06期,37页

注释2 “五坊儿”,系对五坊使者的蔑称。五坊为唐代官署,《新唐书·百官志二》载:“闲廏使押五坊,以供时狩。一曰鵰坊,二曰鶻坊,三曰鷂坊,四曰鹰坊,五曰狗坊。”《顺宗实录》则记载贞元末年,“五坊小儿张捕鸟雀于闾里,皆为暴横,以取钱物。”

注释3 朱良志《八大山人遗民情感的发展过程》,载于饶宗颐编《八大山人研究大系》第三卷,江西美术出版社,2015年,47页

注释4 周振甫注《诗经注译》第四卷,中华书局,2002年,262页

注释5 赵振华《唐代东部天津桥史》,《河洛史志》,2005年,15~21页

注释6 见宋代普济编《五灯会元》卷十一,中华书局,1984年,684页

注释7 参见王源《与梅耦长书》,载于《居业堂文集》卷六,见《续修四库全书集部》第1418册,上海古籍出版社,2002年,151页

注释8 程廷祚《先考祓斋府君行状》,载于《青溪文集》卷十二,道光十八年刻本

注释9 其曾致信画商方士琯:“方语:‘河水一担直三文。’《三辅录》:‘安陵郝廉,饮马投钱。’谐声会意,所云‘郝’者,‘喝’也,‘喝其廉也!’。予所画山水图,每每得少为足,更如东方生所云:‘又何廉也。’”引自蔡星仪.“河水一担直三文”.《艺术史理论》,1987年,63页

注释10 石涛康熙戊寅(1698)题赠《大涤堂》长诗,著录见王妙莲、傅申合著《沙可乐藏画研究》(Marilyn Fu,Shen Fu.Studiesin Connoisseurship:Chinese Paintings from the Arthur M.Sackler Collection in New York and Princeton),纽约:普林斯顿大学出版社,1987年,219页

注释11 赵正阶《中国鸟类志》上卷,吉林科学技术出版社,2001年,347~349页

注释12 黄健《明清时期斗鹌鹑风俗探析》,《史学志刊》,2016年02期,14~21页

注释13 邵长蘅《八大山人传》,载于《青门旅稿》卷五,《邵子湘全集》刻本,清康熙

注释14 李伍渶《却助续引》,载于《壑云篇文集》卷二,懒云堂,清康熙

注释15 邵长蘅《八大山人传》,载于《青门旅稿》卷五,《邵子湘全集》刻本,清康熙

注释16 朱良志《八大山人遗民情感的发展过程》,载于饶宗颐编《八大山人研究大系》第三卷,江西美术出版社,2015年,45~46

❖本文根据杭州/欧阳碧晴《从<双鹌图>看八大山人晚年的遗民情怀》一文编辑整理,原文刊载于《收藏》2020年1月刊