从艺术表现的角度来说,山、水、树、石、云,包括气候的变化都是山水画构成的基本自然因素。与一般人看山的方式不同,艺术家把真实的山石、云烟、树木等物象抽离出来,并加上自己的思考把笔下的自然引申到哲学的高度。

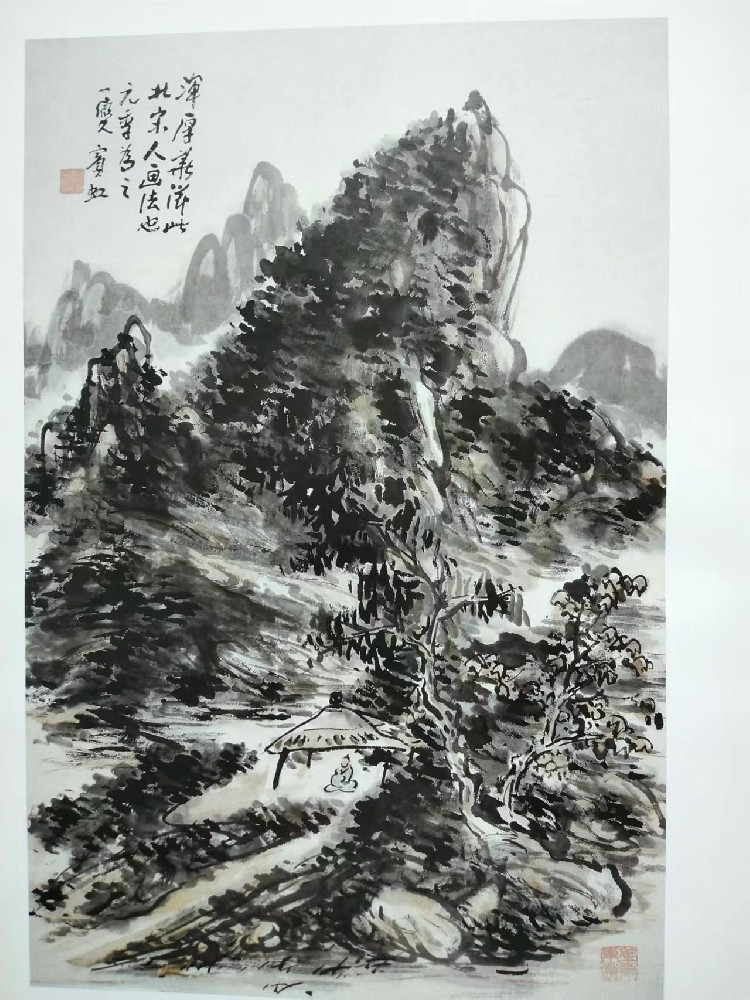

在中国,人与自然的关系不是对抗,而是 “天人合一”。山水无言,但它是你的老师,南宋画家马麟画过一张《静听松风图》:画面中一棵松树下坐着一位老者,山上有涧水流下,风微微吹过松树,老者就在听山水、松风的声音,边上童子垂手而立。其中揭示了人与艺术的关系也是山水画中人与自然的合一。中国人对山水充满依恋,且把自然作为心中敬畏的、不会被毁去的情感,这就是山水画为什么会进入中国绘画以及山水画的起因。

说到山水画的形成,就不得不提宋代山水。中国山水画在成为独立的画派之前是作为人物故事背景承托的描述,所以那个时候的“人比山大,水不能行船”。比如说顾恺之的《洛神图》的山水就是人物的陪衬。

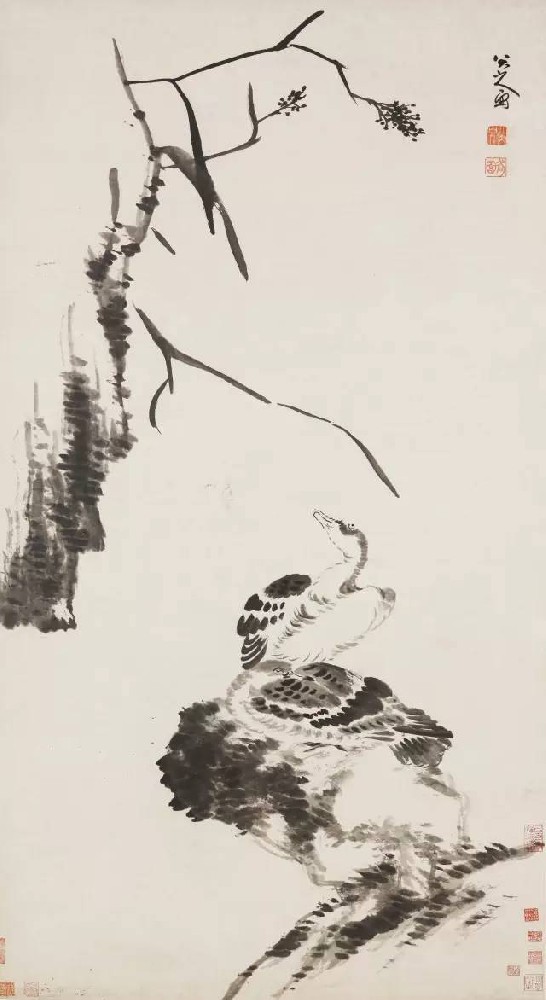

山水真正进入视线是魏晋时期儒家的思想认为“道”已经崩溃,而道家的玄学主张个体不断自我解放并转到自然中去,如谢灵运、陶渊明、“竹林七贤”等文人离开人群回到山水中。而山水画真正作为独立主角的,是隋代画家展子虔的《游春图》。

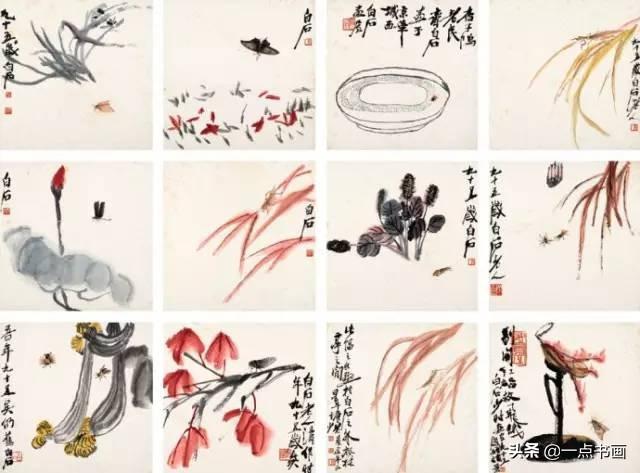

《游春图》表现山水河流,在尺幅不大的画面中营造出壮阔的自然景象。这是最早的山水画,在此之后人物之中的山石、树木的比例开始协调,空间也放大。在山水画空间中,水之浩淼,山水之逢云,人发觉了自然独立的审美意义。经过长时间的演变到了唐代出现了李思训与他的儿子李昭道(大小李将军),他的山水运用勾线、填色,且细部用金描绘,被称为青绿金碧山水。华丽的金碧山水多出现在皇家大块的墙壁上,统治者对自己统治土地向往的愿望通过图画的形式表现出来,那时的山水变成人“可游”的广阔自然环境。

李思训可以说构架了山水的大框架,是展子虔之后有记录的伟大画家之一,他是代表北方画派的杰出代表。后来董其昌提出了“南北宗”代表南宗的画家是王维,王维几乎没有作品存世,《辋川图》被作为一个文化符号来看待,如今所见的对他的文字图像的传播绝大多数是后人按照他的意思复制而来,这是以水墨为代表的南派山水。

山水画从魏晋到唐代也经历了很长时间的酝酿,人对自然的向往逐渐提升到主要的位置。五代时期,因为战乱文人不愿在朝堂上而躲到山林之中,太行山作为北方山水中的母体,造就了荆浩等北方山水画的代表,荆浩最大的功绩是出了山水立轴样式,表现太行的高大雄伟代表北方山水的崇高感。

与西方风景画身临其境不同,英国画家大卫·霍克尼认为,西方绘画遵循的是观察事物,艺术家对自然深度的解释是“焦点透视”,物体随着距离的不断远去、变小、模糊,学画画的人都要研究透视,西方人关注的自然与他们的哲学思想有关,他们认为自然是无生命的只有人发现它才被赋予生命,自然只有与人发生作用时,自然才有意思,但中国人是超然表现的,认为文人脱俗的境界要超越自然。

黄公望把连绵不断的富春江水和山的关系综合,表现对山水的理解。如果我们按照手卷的观赏方式,将《富春山居图》缓缓打开。慢慢进入画中为我们提供一个时间和空间上的可游的境地。

黄公望早年因为政治受牵连入狱,释放后他加入道教,拜天地为师,崇尚自然。而元代蒙古统治让汉族文人备受压制,他们避世归隐、寄情山水,通过绘画书法自己的情愫。而黄公望和他的《富春山居图》更是其中的代表。

编辑:收藏狗

上一篇:植根于山水画中的中国美

下一篇:大唐气象与文化自信