文人画,消亡于近代

蔡斯

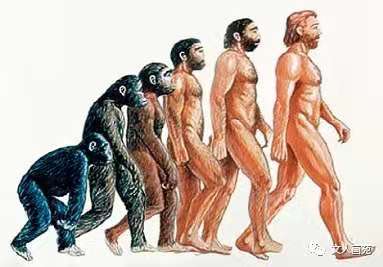

世界是物质的,物质是运动的。运动着的物质,都有一个从萌生——成长——壮大——成熟——老化——到消亡的过程。

人们赖以生存的地球,从“混沌”“溟滓”时期运转至现在不知多少亿年。现在,它处在少年?青年?壮年?还是老年期?还有待科学家们进一步的探索、研究。但无论它处在什么阶段,最终总有那么一天会走向消亡,这并非耸人听闻,这是它客观运动的规律。只是这最终一天,又不知需要运转多少亿年。当然,我们现在无需杞人忧天。

世界上最高级动物的人类,也是经过无机物——有机物——低等动物——猿——类人猿——人,这样一步步缓慢地演变而来的。作为个体的“人”,从出生——婴幼儿期——青少年期——壮年期——老年期——消亡这样一个运动过程。有的一出生便夭折了,有的只活到几岁、几十岁;平均也只有七、八十岁,长寿者也不过百岁左右。根据记载,世界上最长寿的人是中国清末民初的中医学者李庆远(1677--1933),寿享256年;还有,据福建《永泰县志》卷十二记载,永泰山区有位名叫陈俊的老人生于公元881年,死于公元1324年,享年443岁。若属实,他是世界上最长寿之人。无论是享年256岁的李庆远,还是享年443岁的陈俊,也都有其寿终的一天。

无须讳言,文人画,作为一种文化艺术的流派也好,作为一种文人艺术的思潮也罢,它也有其自身的从萌芽——兴起——成熟——巅峰——到消亡的运动过程。

这个客观事实,是多数善良的人们不愿想,也不愿看到的。但是还有那些以文人、文人画自足的人,或把文人画当作“筐”,自己需要时“往里装”的人更不愿想,更不愿看到的。甚至当别人揭示出这种客观运动规律时,还可能会反唇相讥:“不学无术”、“不懂画史”、“中华民族的伟大艺术怎么会消亡?”、“一派胡言”等等,恨不得将帽子工厂产品一估脑儿压在你的头上,未必解恨,还可能会抡起“权威”大棒揍你几棒。

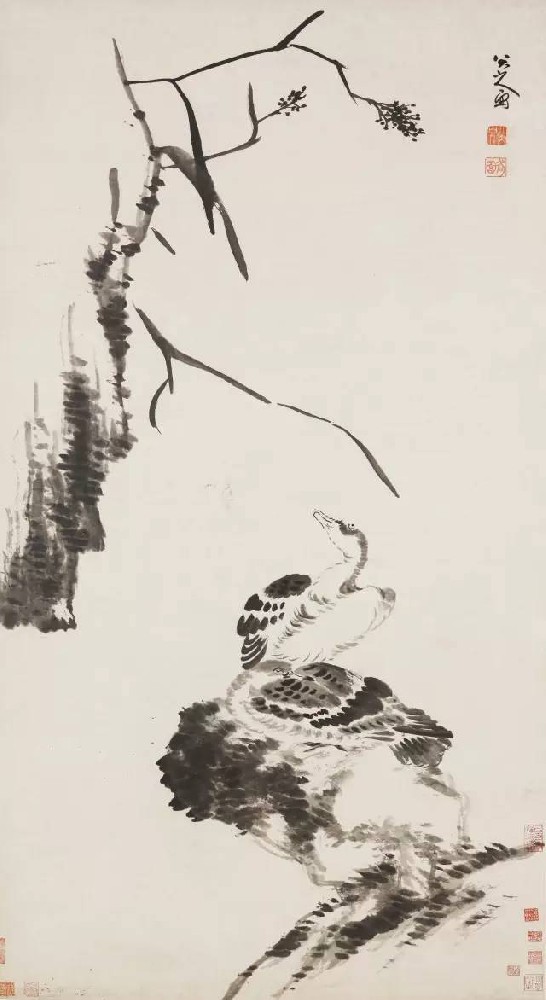

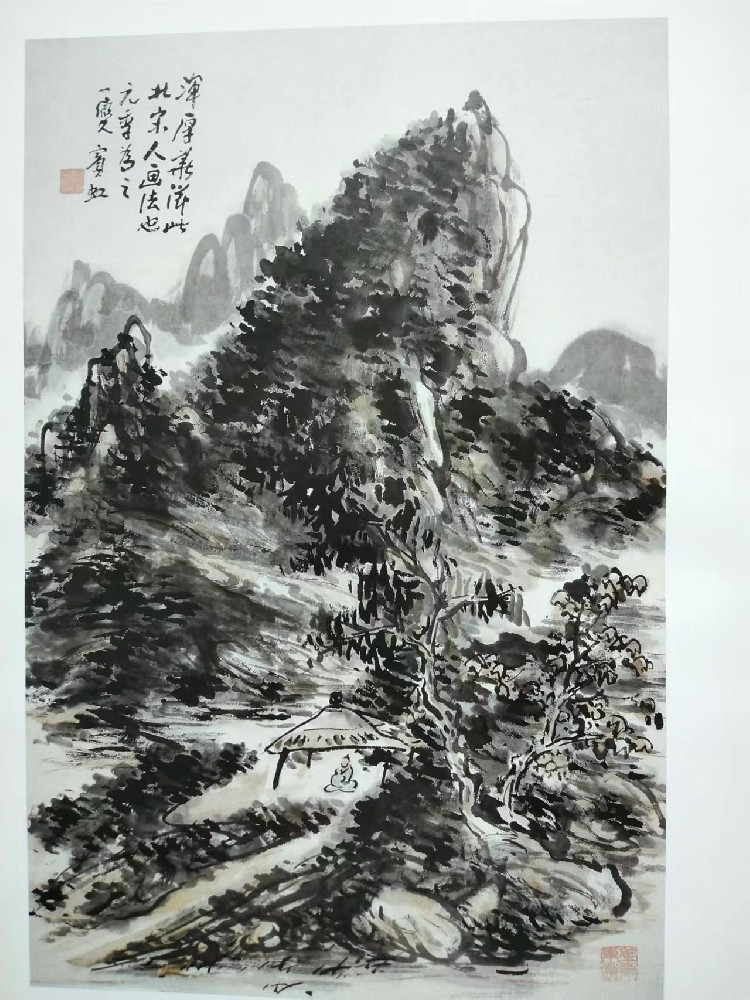

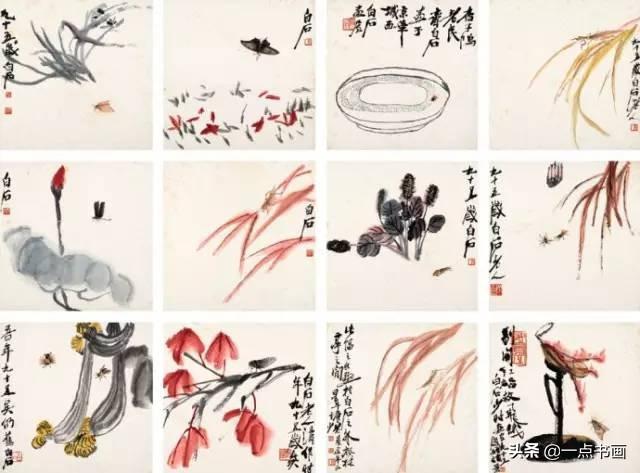

中国的文人画从汉唐的萌芽阶段,经过宋代兴起期,元、明两朝的成熟期,到清初达到了巅峰期,清中期已开始出现流变趋势,到了清晚期,流变趋势形成,即中国文人画出现了真正的流变期。这个流变期与中国的近代史相吻合,从而也直接导致了中国文人画向现代绘画的过渡;继而,通过这种过渡,文人画在画坛的主流地位也逐渐丧失;加之其他因素,文人画赖以存在、发展的土壤、气候、环境等条件都发生了重大颠覆性的变化。到此,使自封建帝王社会以来形成的具有两千多年历史的传统文人画,或蔡斯《文人画新解》释义的文人画中界定的以失意文人为画的文人画,历尽两千年风雨,随着封建帝制社会的倾覆而寿终正寝。

笔者认为的文人画的消亡,是依据社会政治、经济、文化的发展变革,文人画自身的流变两大内外因素综合作用的结果而得出的:

文人画是在封建帝王社会专制下产生的,是该社会制度下一种特有的文化现象;它随着封建社会制度的变革不断发展壮大;封建帝制的灭亡,文人画赖以生存、发展的土壤已不复存在,无水之鱼岂不自亡?!

封建社会的解体,近现代社会的延革,文人画创作的主体“失意文人”,已由封建社会的“失意士夫”流变为现代文人,概念已非同日而语;

封建社会的解体,半封建半殖民地的商品经济的兴起,取代了千百年来的农耕经济,文人画功用发生了质的变化;

封建社会的解体与文人画时而相互比较,时而相互共存,时而相互鼎峙的宫廷院画已不复存在,文人画发展、存在的参照系也已丧失;

文人画自身理论上的桎梏,形制、技法、图式巅峰上再突破的难度,创作主题、材料上的流变,已无法承继往日辉煌;

现在,我们就文人画消亡于近现代的内外因素进一步梳理如下:

笔者在研究探讨文人画消亡的流变过程中,从社会的、政治的、经济的、文化的、自身的运动规律等纷繁复杂矛盾中,梳理归纳出不外乎内外两种因素。且这两种因素紧密相连,须臾不可分离。虽是内外两种性质不同的“条件”与“根本”,但他们的关系尤如唇齿、鱼水、果实的壳和仁一样,不能分离半步!

第一,文人画是伴随着封建帝制社会的产生、发展、兴亡而产生、发展、成熟、衰败,而后消亡的。

我们在第一阶段文章的开头引用了英国近代生物学家和科学技术史家李约瑟的一句话:“中国文化就像一棵参天大树,而这棵参天大树的根在道家”。

伴随着秦皇汉武大帝封建帝国的创始、巩固,老庄之道便作为封建帝制的正统思想一直沿用、承袭至封建帝制的寿终。当然这中间相继有孔孟之道、儒学的加盟,有程、朱理学的介入,亦有王阳明心学的参和等等,但贯穿于主线的仍以老庄之道与孔孟之道为要。其间,无论帝王对此有多么的好恶,都会借此统御着他的臣民,这时的“道”文化就像一头拉套的犟驴,随着统治者的兴趣起伏,而时松时紧而已。

这时,大家会发现一个重大而有趣的问题:即中国文化的根在道家:是文人精英们创造了这种极其生命力的儒道文化;这种先进文化又一直被统治阶层利用;文人精英们又利用这种文化不断地影响着统治者;最终,统治者为了达到长期统治人民的目的,与文人精英们相互依存、利用,须臾不可分离。

中国绘画历来是中国文化的重要组成部分,尤其在古代的封建社会,承载文化的工具、产品还不发达,种类极少,书画自然就成为文化艺术的主要表现载体,理所当然也会受到统治者们的重视。中国的书法绘画除民间画工外,其它书画又都是由文人们承载的。但在封建社会里,又有多少下层人民有能力有机会而“学而优则仕”呢?这就极大的限制了文人数量。至于进入高层的,那就更少了。文人画又是中国绘画中的精萃,特别是蔡斯《文人画新解》指的文人,“特指封建社会失意文人”。具备这个条件达到这个层次的失意文人更是凤毛麟角了。

封建帝王在长期的专制统治下,既与精英文人们结下了须臾不可分离的关系,但又由于政治经济等各种社会矛盾的纠结、斗争或因政治观点的不同,利益的纠葛以及社会阴暗面的不断呈现等因素,这些因素又与文人们奉行的“述而不作,信而好古”、“内圣”、“外王”儒家思想发生冲撞,必然会产生精英层一些文人的失意。这些失意文人,又由于统治者对文人们控制、压制、打击程度和由于文人们自身承受能力不同,而出现不同程度的失意。还依据时局的不同而产生少数的、个别的、批量的或整体的失意文人群体。如在文人画的萌芽期,还只是个别的像蔡邕、王维失意个人。到了宋代就产生了苏轼、米氏父子、文同、梁楷等批量失意文人。元代是封建社会期间一个特例,是整个汉民族文人的整体失意。这个时代统治者一方面对汉文人的整体漠视;一方面又造就了相对宽松的文化氛围。正因为这种双重性,造就了元代文人的整体失意,进而形成了宏大的文人画家队伍;进而给“师古创制”赢得了机会;进而促成了文人山水画的成熟。明代统治者整体对文人的统治相对宽松,特别是明后期,更是达到文人们口无摭拦、批评时政的程度,文人们失意指数并不高,虽有“浙派”、“吴门四家”和“松江派”相互承继(时间上),却没有开宗之笔,只是沿续了宋元文人画之路续统画坛而已。至于董其昌的理论和实践实属一出具有时代代表性的“理还乱”的闹剧。到了清代,早期“四僧”的出现,是当朝统治者高压政策的必然产物;中后期出现了文人画的流变,也正是通过文人画的流变而折射出清政府这个封建帝制的最后一个王朝“无可奈何花落去”的真实写照。

从以上的分析可知,文人画的产生、发展、成熟、消亡是伴随着封建帝制的产生、发展、兴亡而运动的。清朝覆灭,也标志着文人画从此走到末日。(未完待续)

蔡斯于成都2012年著

编辑:收藏狗