岭南画派还能挺多久

蔡斯

不少观众带着对“海派为啥消亡”的诸多疑问,阅读了蔡斯先生的《中国文人画新解》摘录部分,对涉及文人画的消亡因素有所了解,但就一个人数众多、名气超旺的画派为何会消亡还是不太理解。我们带着这个问题,再次请策展人古蔡人先生给予了解答。

古先生沉思片刻,向我们介绍到:

广大公众号朋友们昨天看到的仅是蔡斯先生对文人画消亡的社会制度、时代背景、及当时的政治、经济等导致其消亡的外部因素给予的阐述。我们还要结合文人画自身的特点,内在规律这个内因,与外因一起研究,才能得出它随封建帝制消亡一起走向消亡的这个结论。这是蔡斯先生对中国文人画产生、发展消亡过程得出的必然规律,是他对中国文人画全过程的探讨、研究就取得的最大成果,亦是解决了历代文人画研究中“只见皮毛,而未入骨髓”的突破,也是对文人画研究领域作出的重大贡献。

请大家还要继续阅读,以便有个较全面、较深刻的理解。

对于岭南画派还能挺多久?若从蔡斯的研究我认为,作为中国文人画的角度,标准去衡量、看待一个最具活力、凝聚力、影响力的画派来说,它以完成了历史使命,寿终正寝了。但是它作为一个地域性的艺术派别组织形成,还会长期存在。这个组织已非过去。可能在一些艺术形式,技法上还会延续多时;但随着社会变革,绘画主体——人,这个最重要因素的多元化,创作的内容,风格都会改变。故原来意义上的各画派,可能会渐变成只剩下一个机构形式的躯壳而已。

下面,继续呈上蔡斯《中国文人画新解》第五阶段1节第二部分。

第二,封建帝制社会的解体,近现代社会商品经济的兴起,文人画的基本特有功能消失。

大家知道,中国传统绘画从它的诞生就具有教化功能。特别是封建社会中院体绘画的教化功能,从五代院画的诞生到清代宫廷绘画的消亡,一直作为主要功能而相伴始终。

而文人画功能从萌芽到消亡,与院画功能相左。

文人画从萌芽期就具备了审美、愉悦功能。从宗炳“澄怀观道,游以游之”到姚最“不学为人,自娱而已”,特别是宗炳的“畅神”说,更是他对山水画审美的升华,也是他对真实山水审美与艺术创作审美精神层面的概括,使艺术审美进入了一个自觉状态;同时,也成为文人山水画美学崇尚的自然美与人格美不二宗法。

到了中唐之后,伴随着理学的兴起与发展,学风逐渐偏重于个人的内心世界陶冶与修养,绘画的功能论的内容也由外而内,日益收敛,绘画在文人的手中逐渐成为个人情感、精神表达与寄托的需要,绘画成为文人修养性命的工具。王维正是这一时期的典型代表。从他仕隐两兼的生活经历、终南、辋川坐禅念佛生活、“诗中有画,画中有诗”的诗书入画创作实践,以及他开创的水墨山水和雨点皴技法看,他不但具备了传统文人画的范畴内绘画的愉悦功能,同时孕育昭示着失意文人共同的“墨点无多泪点多”的忧忧郁闷、愤愤悲情了。

(朱熹)

到了宋代,新儒学的发展企望将社会伦理价值观内化为个人的道德要求,从而强化社会统治秩序。这一点在宋代的绘画中,无论是山水还是花鸟广泛存在的对儒家伦理道德的比附现象就是最好的证明。然而,随着文人画的发展,而事实上的结果却是个人自我意识的觉醒相反颠覆了这种社会伦理价值观,文人画的愉悦功能自身的文化内涵也发生了改变。

苏轼是这个时期的典型代表。他作为传统的文人传承的是“内圣”、“外王”传统儒学价值观,渴望在修、齐、治、平的道路上有所成就。但因政见不同,仕途坎坷,终生郁闷,借以《古木怪石图》以泄胸中盘郁。他在为其子苏过画的《枯木竹石图》题跋中写道:“散枝支离得自全,交柯蚴蟉欲相缠。不须更说能鸣雁,要以空中得尽年”。米氏曰:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如胸中盘郁也”。“入世”理想所包含的崇高社会责任感与“出世”情怀所隐藏的无耐与悲情,在他的人格思想中的盘郁难解是不言而喻的。他笔下的枯木竹石也正是其“傲凤庭,阅古今”沦桑正道的人生写照。这时的文人画,已从传统文人画愉悦功能转之为失意文人抒发胸中盘郁的悲情功能。从此,以失意文人而为的文人画决定了它未来的悲剧性。

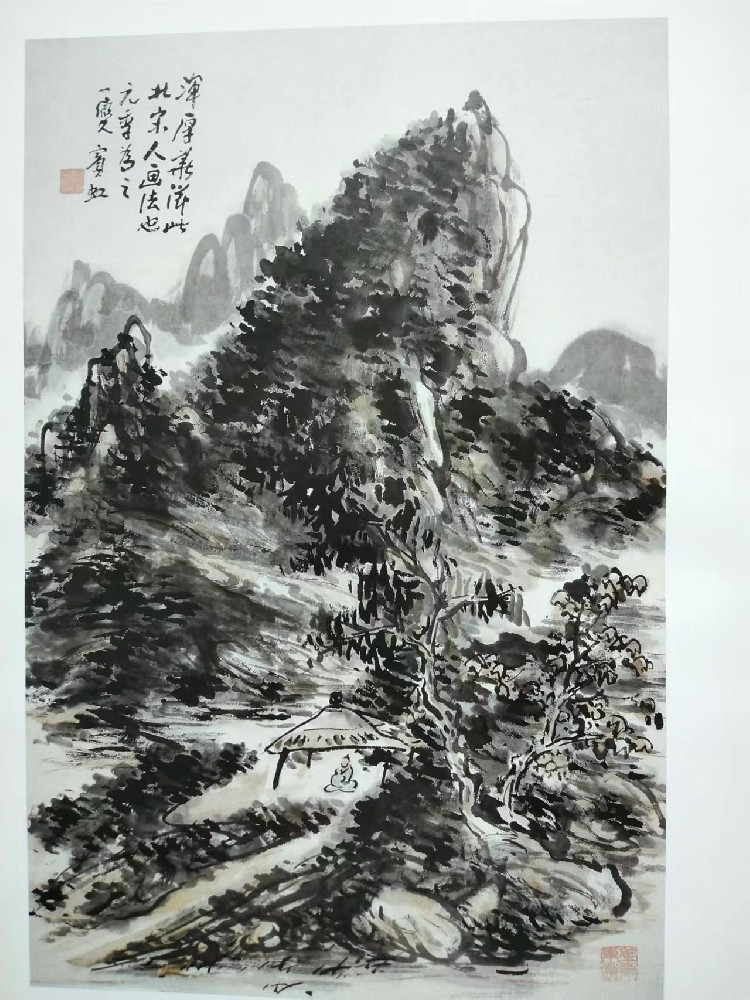

元代的倪赞之画被奉为文人山水画之“逸品”。他对绘画功能的认识应当具有相当代表性。他说:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似聊以自娱耳”。在他看来绘画的功能就是自娱,但他说的自娱已与宗炳、姚最的自娱有着本质的区别。宗炳、姚最所言的愉悦性情是在社会道德伦理督导下的理性与感情交融的生命,而倪赞的自娱出发点却是对社会理性的反拨,追求的是“聊写胸中逸气”的“出尘之格”。如若说苏轼时期的文人画功能还属于个体的“小我”悲情,那么到了元代,以赵孟頫、“元四家”为代表的失意文人画功能,已具全民族失意文人的“大我”悲情抒情功能。

到了明代,特别是晚期,以王阳明以“心”为本体的心学家们,在自由主义的导向中,将理学家所谓的“求乐”精神在一种没有任何制约的自由空气中滋生,“寄乐于画”从一种传统文人画家们不约而同实践的道德原则进而演变成一种个体性的文化生活方式与态度。董其昌即是这种文化现象的代表,但他代表的只是“幸福并快乐着”的“寄乐于画”的一族,从不约而同的实践道德而演变成个体性的文化生活方式与生活态度的。这种生活方式与生活态度仍然具有愉悦性情的功能。但这种功能与宗炳、姚最有本质的区别,宗、姚所言愉悦性情是在社会道德伦理督导下的理性与感情交融的生命,而董氏则是社会道德伦理无序混乱时期理性与感情双重缺失的情况下,演绎出的“愉悦”与“延寿”功能。

(王守仁)

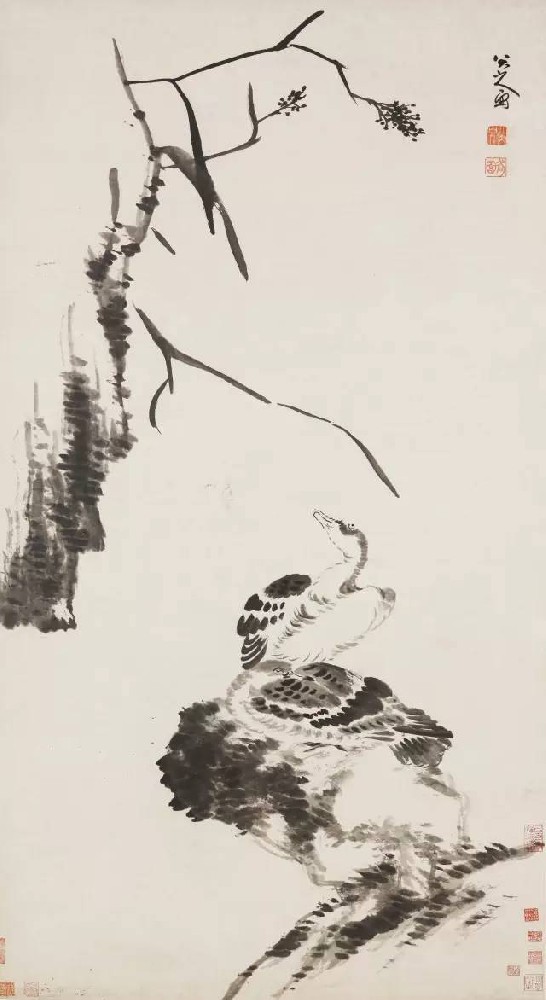

作为绘画功能的基本内容,是与绘画的审美特征相通的。随着文人画家对绘画审美特征认识的不断加深,逐渐地对审美特征形成相对统一的理解和认识。到了清初,文人画把虚静恬淡、寂寞无为作为审美的理想境界。“四僧”以践道者身体立行将这种审美理想境界演绎成了现实境况。他们以庄子“穷天理,灭人欲”的修炼方法,践行禅道的“嗜欲深重者机浅,是非交争者未通,触境生心者少定,寂寞忘机者智沉,傲物高心者我壮,执空执有者皆愚”;在寂寞无可奈何之境中将儒、释、道思想的精髓融汇贯通,化作充满禅机的寓意画境,真正实现了恽格在《南田画跋》中所说:“寂寞无可奈何之境最宜入想,亟宜着笔,所谓天际真人,非鹿鹿尘埃泥滓中人所可与言也 ”的意境。“四僧”之画功能又具有了与文人画审美特征相通的悲情审美特性,成为文人画这出悲剧中最为宏伟、最为悲壮、最为精彩的乐章。

在文人画渐进的过程中,随着绘画功能的转变绘画欣赏的基本行为方式也发生了变化。由传统绘画面对的观众主要是广大的社会人群逐步转向由文人画面对的个体化的文人;欣赏的方式也逐步由开放而广大的空间转变为封闭而狭小的文房案头。

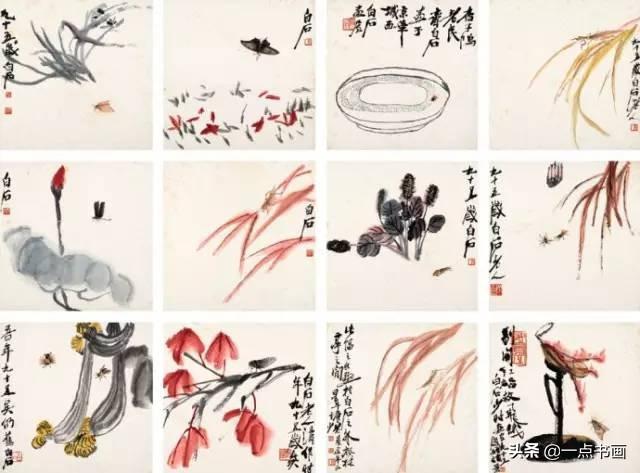

文人画出于文人自我修养与抒情的需要,从一开始就追求“平淡”。“平淡”的含义,一是讲求“萧条淡泊”;一是反对追求“随类赋彩”的浓艳。欧阳修说:“萧条淡泊,此难画之意”。米芾说:“今人撰《明皇幸兴庆图》,无非奢丽;《吴王避暑图》,重楼平阁徒动人奢心”。赵孟頫说:“今人但知用笔纤细,傅色浓艳,便自为能乎,殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也”。黄公望说:“绘画最要去邪、甜、俗、赖四字”。王绂又说:“俗之一字不仅丹华夸目一流,俗则不韵”。所谓“丹华夸目”就是以绚丽的色彩对感官进行过渡的刺激,尽管俗不仅仅是“丹华夸目”一流,但这种倾向肯定是俗的一种表现。作为“后海派”代表人物的吴昌硕、任伯年,不会不知道文人画以上之忌讳。但为了取悦于市场,也只有冒文人画之大不讳了。至此,文人画不得不抛开从开始就具有的自我修身和自我抒情(包括愉悦之情---一般指传统文人画,和悲情之情---失意文人画)的特有功能而走向市场,走向民间大众所需求的泛化功能的流变;文人画倡导并形成的“墨分五色”的水墨情趣及萧条淡泊的审美风格也走向浓妆艳抹的市场化的流变之路。(未完待续)

蔡斯于2012年著

编辑:收藏狗

上一篇:海派为啥消亡

下一篇:文人画上演“最后的晚餐”