文人画上演最“最后晚餐”

蔡斯

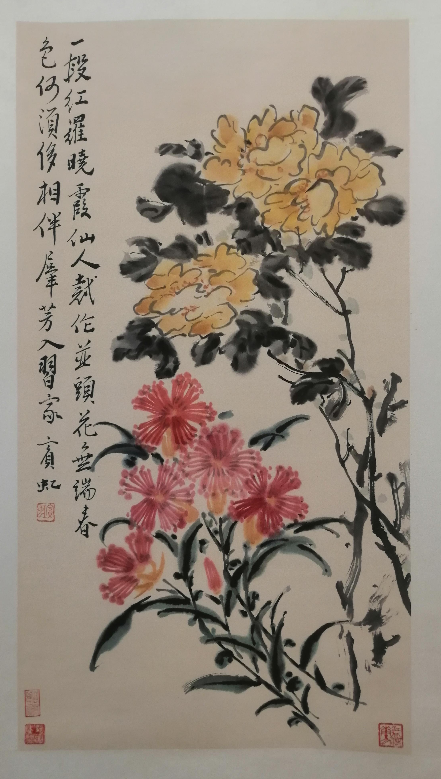

(黄宾虹花卉)

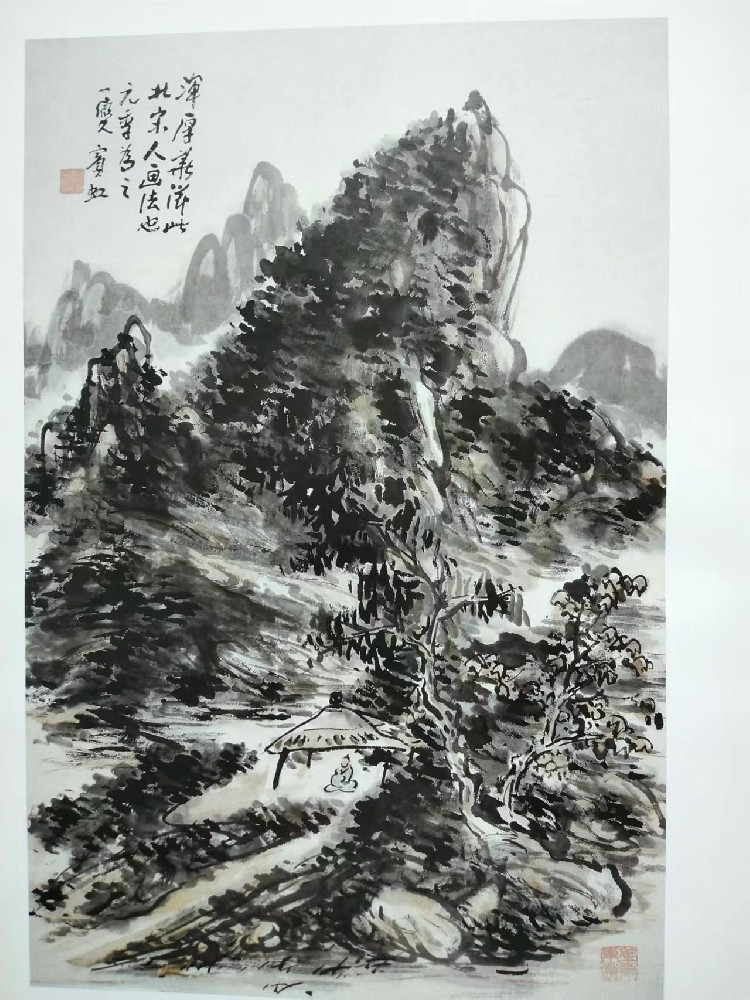

我们在采访博览园策展人古蔡人先生时,他讲到的一句话让我们震惊:近代文人画家们所作画作,是中国文人画从生到死的历史长河中,演绎出的最终剧目,也即是文人画“最后的晚餐”。

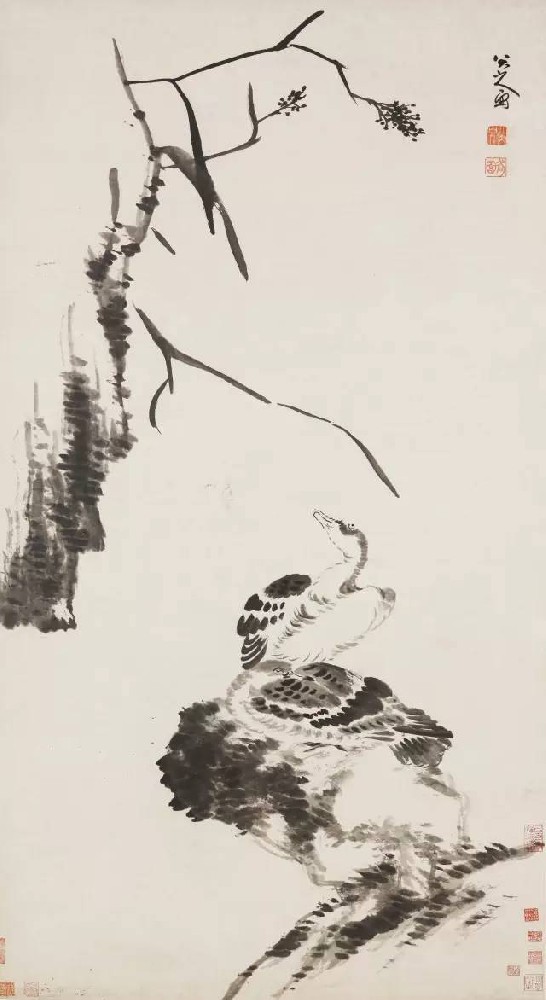

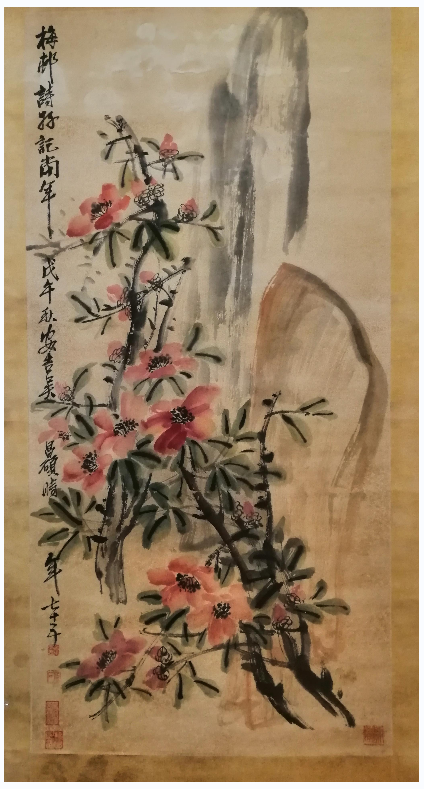

(吴昌硕花卉)

随着清朝封建帝制的消亡,本已流变的中国文人画也随之而消亡。现在,创作流变画作的文人们早已经作古,大部分画作随着时间推移、社会演进、战争、自然灾害等不可抗拒的各种因素的破坏,保管不易,已越来越少,弥足珍贵。

至于现代的一些文人画画家,大部分也已去世。他们也创造了不少大众喜闻乐见的文人画作,亦是十分珍贵。但这些只不过是中国文人画最后晚餐的余音而已。望大家珍惜文人画每一个展览机会,真的机不可失。

请继续回到蔡斯《中国文人画新解》第五阶段第2节。

第五阶段:文人画消亡于近代(2)

蔡斯

第三、文人画创作的主题失意文人群体消亡。

失意文人,在蔡斯《文人画新解》中所指的文人画中占有极其重要地位,它是文人画创作的主体。笔者在研究探讨中国文人画过程中,发现了中国的文人画是由失意的文人士夫们主导的。他们无论在文人画的萌芽阶段、兴起阶段、成熟阶段以及巅峰阶段,从始到终统帅主宰了这条主线。就是在清末的最后即将消亡的阶段,虽因时局衰变而出了文人画的流变,但还是文人画占多数、占主流,只是已揉合一些外来绘画因子,由绘画主题------失意文人的个人抒情转化为适合市场口味的群体愉悦功能,但此时的文人画的笔墨技法方面仍在主导着画坛,这种变味了的文人画,至少还给人一个文人画占主流的印象,这就是大多数学者认为“海派”和“岭南画派”是属于文人画之列的原因了。

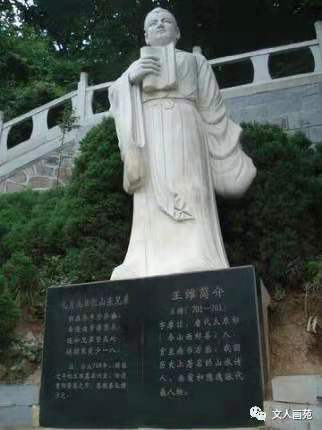

(王维塑像)

《文人画新解》中所指文人画,与过去大家认为的传统文人画是有显著区别的。

传统文人画多以陈衡恪所描述的:“何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之工夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画。或谓以文人作画,必于艺术上功力欠缺,节外生枝,而以画外之物为弥补掩饰之计。殊不知画之为物,是性灵者也,思想者也,活动者也;非器械者也,非单纯者也”。“然则观文人之画,识文人之趣味,感文人之感者,虽关于艺术之观念浅深不同,而多少必含有文人之思想”。“文人画之要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想,具此四者,乃能完善”。

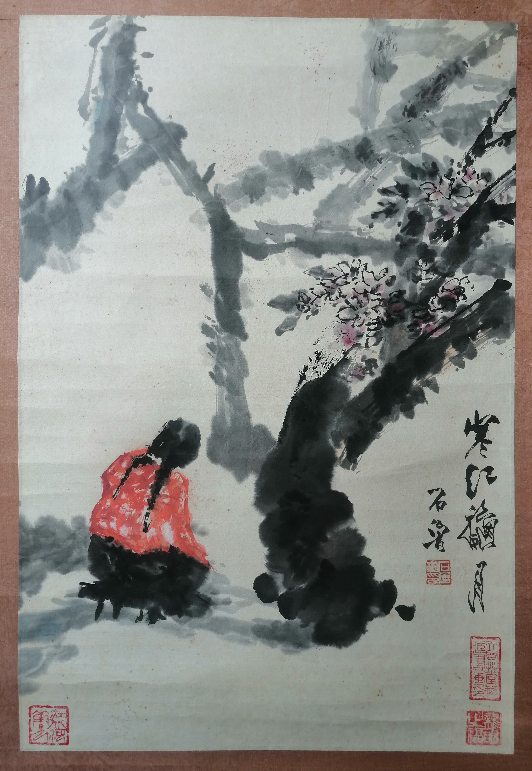

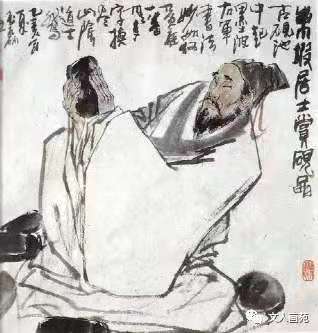

(素食赏砚图)

《文人画新解》中所指的文人画,在保留传统文人画基本内容的基础上,进一步筛选、归纳,使之真正成为画坛精萃。它与传统文人画最大的区别就在于它们的创作主题有所不同:传统文人画创作主题,多指的文人士夫(当然还包括陈老先生罗列的诸多限制、修饰条件)之画,基本上除了院画和民间画工画之外的“并非科班”的“含有文人思想”的文人之画,统叫文人画了。这部份绘画的创作主体队伍庞大,包含了各种思想情志的文人。而《文人画新解》中的文人画创作主题,是有特指的,即“封建社会中的失意文人”。“失意文人之画”才叫《文人画新解》中的文人画。

虽然说《文人画新解》中的文人画创作主题只增加了“失意”两个字,但它与传统文人画概念,发生了重大变化:

一是纯洁了文人画队伍。纵观文人画队伍的发展,从萌芽到巅峰是一个渐变壮大的过程:由个体到群体再到形成浩荡的洪流文人画大军队伍,形成占元、明、清(部分)画坛主导地位的形势。形成这种局面,至少有两条可以肯定:失意文人占主流、占统治地位,并引导着这支队伍,在与不同时局统治者的周旋下,按照文人画自身的发展规律披荆斩棘,勇于变革,阔步前行的;这部分失意文人几乎有着相同的学识、经历:满腹经伦,始有补天漏,扶地维之志,继而诸多因素造成与当局的矛盾而郁闷、而失意,继而以画抒情。但这种抒情注定是一种难于用言语表达的悲情,尽管他们不乏文人的幽默、调侃、揶揄,都改变不了这种与时政当局思想上的抵触、隔漠与抗争。从这个意义说,他们又是一群不与统治阶层的合作者,是被统治者抛弃者,甚至是被追杀者的群体。失意文人之画,在历朝历代都是“在野派”,即使在宋微宗这位宁要艺术不思国家安危的艺术家那里,也只能将文人画作当作“逸品”而位列“神品”之后。《文人画新解》加上“失意”两字,就把那些得意文人清理出了真正的文人画队伍;那些位居高官的得意文人更无缘挤入。这样以来,还可以较清晰的分理出传统文人画概念中那些“理还乱”的是是非非来。

二是精萃了文人画品质。文人画之所以历尽千年经久不衰,并敢与院画抗衡、鼎峙,成为中国传统绘画的重要组成部分,正是因为失意文人这支庞大队伍生产出的幅幅悲情之剧,出出催人泪下,曲曲撼人心灵而使之经久不衰。我们把传统文人画创作主题------“文人”,限制到“失意文人”后,不但从创作主题上排除了杂芜,同时也排除了那些得意文人、得势文人而为的“愉悦性情”之作,避免了原本属于失意文人的苍古沉郁、悲凄浑雄、波澜壮阔的历史悲剧而演变成沽名钓誉、争名夺利、积污纳垢的历史闹剧。

(赵孟頫画像)

封建帝制社会的解体,近代民主制度进展的加速和文化教育的进步发展,以及国民基数的扩大,随之而来的现代文人基数的不断增加,一方面说明封建社会的文人已被解体,像郑孝胥、康有为之辈已实现向近代社会的华丽转身;一方面由于封建社会的解体与封建帝制并存的失意文人也从此消亡。失意文人的消亡,标志着文人画家队伍消亡,文人画创作的主题既已消亡,当然文人画也已随之消亡。另方面,近现代社会由于民主制度的逐步发展、进步,已不可能再产生社会上整体的,或大部分的,或部分的现代文人失意。即使有极少数的因不如人意之事而出现现代失意者,也已与封建帝王制度下的失意文人不能同日而语。同时,也不会再形成失意文人阶层,继而形成失意文人队伍,这就从客观上消除了失意文人而为的文人画的社会基础和创作主题。文人画已不可能再统御画坛,故而就此消亡。

第四,封建帝制社会下的院画(宫廷画)的解体,也将相对相伴而存在的文人画,一同拉进坟墓。

蔡斯在研究中还发现一个有趣的问题:文人画这出绘画历史上的悲剧,是与历代皇家崇尚的院画(宫廷画)这部绘画历史上的正剧(喜剧)几乎有着同步的繁兴发展和衰败消亡的过程。

院画的成立最早始见于五代的南朝和后蜀。之前,文人画还处在萌芽之中。宋代时,院画极为发展,相伴而起的以苏轼为首的失意文人们,一方面看到院画家们被统治者宠到至高无上的地位,而自己的满腹经伦却无法施展而产生无限的郁闷、不平和愤恨(还有其他因素)。另一方面对于绘画技巧无知无识或知知甚少,若按常规格法,与院画家差之千里。有郁结是需要表达、需要发泄的;技不如人那就扬长避短,另辟捷径。苏轼们先树起“仕人画”大旗,再提出“仕人画”绘画原则、标准。我诗、词、歌、赋好,那就扬:“诗中有画,画中有诗”之长;你书法精,那就以“书法入画”,米芾书法那一“点”特别好,那就再把它拉长些、放大些,以“点”入画……这些方式果然凑效,一时间文人画兴起,朝野上下名扬。失意的文人们既抒发了盘郁心境,又在社会上占有了一席之地。

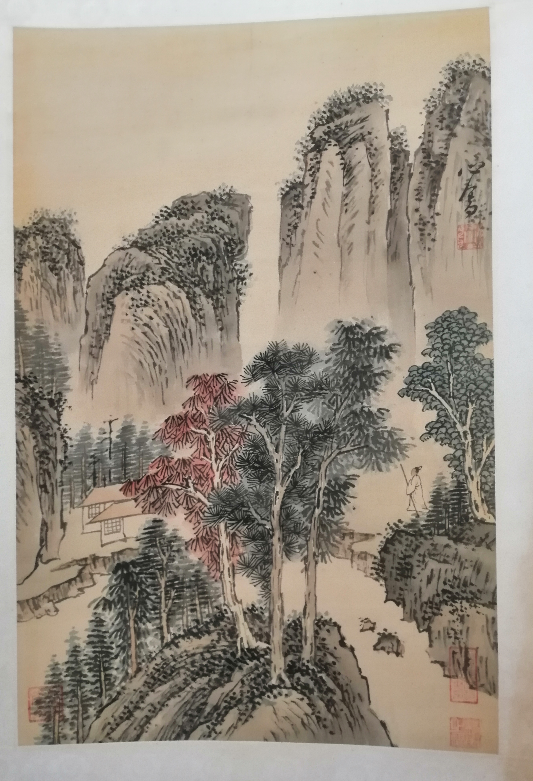

元代未设院画,这也说明两个原因,一是宋代院体画走到尽头;一是文人画给绘画带来无限空间与可能。失意文人们在极其私人化的状态下作画,个性随心所欲的发挥,一下子绘画变得千差万别,这使文人画充满了魅力。又由于赵孟頫的呵护,得以在这个特殊的时代背景下立足、发展、壮大,并将文人山水画推至成熟的地步。

明代的院画只在初期繁兴一时,画坛地位被在野的文人画取而代之。看来此时的院画更像是统治者孕育出的一个短命的不争气的宠儿。

清代早期的统治者,尤其是康熙不愧是笼络文人的高手,他审时度势地看到元、明文人画的强大生命力,深知抓住这条主线,就可以统御多数文人。康熙一方面大设宫廷画院,搜罗大批文人置于南书房;一方面将董其昌文脉一族的“四王”绘画纳入正统。在对待时人认为的文人画和“四王”绘画方面,他采取了“盛事”时期的两手:一“抬”一“打”。“抬”,即抬高董其昌、“四王”地位;“打”,即打击不与清合作或不屈服的明代遗民文人。正是这种“盛事”期的两手,使清早期乃至清中期的宫廷绘画成为宋之后又一繁盛时期;同时他的“打”的一手,也造就历代无可比拟的、庞大的失意文人画家队伍,达到了历代失意文人失意程度的巅峰,正是这些极度失意的文人们,把文人画推向了历史的巅峰,成为文人画历史上的最辉煌时期。

前面我们已经分析出文人画在中国绘画史上一直是“在野派”,虽然元、明、清(部分)占画坛统治地位,但都不是统治者所崇尚、推崇的。它是社会运行和文人画自身发展的必然结果。从此也可看出“四王”绘画一开始即受到统治者吹捧、呵护。在功能上它与院画相同。实际上它已成为统治者为拉拢统御文人的御用工具,它的功用与失意文人之画功用有着本质的区别,并非是文人画探索之路上并行的两条道路,根本就不是一条道上跑的车。

(颜梅华《朱耷像》)

从以上分析我们还可以看出,院画就像统治者时刻宠爱的幺儿,被时时刻刻恩宠、呵护着;而文人画恰似让统治者时时刻刻揪心的弃儿,被抛弃荒野,而依靠自己强大的生命力而成长壮大。

到了晚清,由于社会制度的衰败,宫廷绘画与之同败。那么,与宫廷绘画相伴千年的文人画,也伴随着时代的衰败,同宫廷绘画一起,走向流变、消亡。

第五,文人画从理论到实践的桎梏,是导致消亡的内在因素之一。

文人画不仅是一个特定的历史概念,同时还是一个特定的艺术概念,甚至还是一种审美形态。在这种封建帝制社会特有的历史时期,由这个时代特有的失意文人群体,以抒解胸中郁结、逸气而形成的绘画悲剧艺术,也同时是这个时代特有的失意文人们在社会儒道文化不断演绎中所达成的审美理念、审美形式、审美形态。这种审美形态,又依据不同的历史时期,涌现出的领袖人物不断地从笔墨技法上和审美理论上予以创新、总结、提高,从而往复渐近,聚沙成垒,使文人画从实践到理论上不断探索、不断完善,直至巅峰时期的高度成熟。

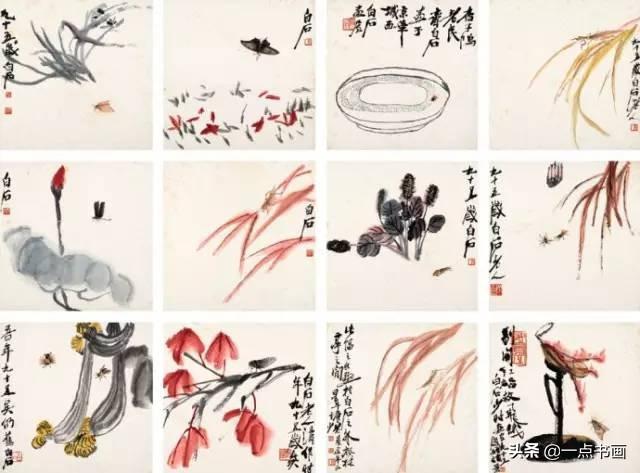

文人画,在笔墨技法上,皴、染、勾、点、隶、篆、金石、工笔、写意,应有尽有,无不精妙;在形制图式上,无论中堂、条幅、联屏、手卷、横披、团扇、扇面、阔幅、小品、斗方,还是诗、书、画、印都一应俱全,无一复加;在表现的题材上,山水、花鸟、人物、梅、兰、竹、菊、松、石等,凡中国传统绘画的题材,几乎全部含概并反复描写。这也是文人画经过千年繁兴后再发展、再突破,已存在极大难度的内在重要原因。

(吴昌硕国画精品)

文人画,在理论上的创新、整理上,也随着实践的不断突破总结出一系列关于主体、特征、功能、审美形态、笔墨技巧、表现题材等多方面的理论文章;不少理论工作者还从中也梳理出不少关于文人画与社会、政治、经济、文化,与禅宗,与中国传统绘画,与其它画种的区别与联系。取得巨大成就。

在文人画理论的探讨上,晚明以前还主要限于个体的题跋、画论等,从明末董其昌文人画论(实为窃取莫是龙首创)到辛亥革命时期的文人画变革论,乃至现在对文人画仍在进行着的争论,已演变为社会群体的广泛讨论、争论,这种争论并可能还会持续下去。这些争论,总体来看,对文人画的发展、促进意义并不大,特别是早期论断,甚至有负面效应。就其近代的几次论战而言,论战的双方从起始的各执一词,到后期的你中有我,我中有你,最终甚至造成我的论点被你论证,你的论点又被我佐证,或相互佐证的局面,致使论战的双方不了了之。这说明了什么问题呢?董其昌试图从禅宗南北两派中阐述南宗为文人画唯一一派,理出文人画发展脉络。但事与愿违(也许有意而为),喻禅不恰,划派逻辑混乱,起到了抑北扬南,一意仿摹,陈陈相因,不求创新,以逸延寿,唯我独尊,打击其他画派的一系列恶果。 从近代的几次论战无果而终的结局中也反映出了中国文人画的博大精深。从以上两个时期的改革、论战无果而终的结局中也说明了,无论是从传统的方法上改造或是注入西方改革元素,都无法得出一个恰当的救助方案。这不能不说,文人画到此无论是理论的深化还是实践上的突破都已经陷入了前所未有的困局,一句话,患上了不治之症。

冯骥才在《关于文人画的思辨》一文中说到:“文人画从宋代士大夫的业余画(隶家画)到元代在野文人的专业画,再到明清职业画家的商业画,已走到末路。文人画不可能回到倪赞和苏轼的时空里去。本来陈师曾把他的文章当作一篇‘文人画宣言’,但实际上是一曲文人画的挽歌与哀曲”。

近代社会随着国门开放,“西风东渐”、“洋为中用”、“折衷东西”之风的盛行;时代的渐进,思想的活跃,文化的繁兴,艺术的多元,文人画千百年来形成的独特风貌,已无法独善其身,也不再可能独居画坛,这种一统天下的局面一去不复返了。

文人画就像一个千岁的寿者而终一样,历经千年风霜雪雨,悄悄地、淡淡地离我们远去了!

但这位千岁老人并未撒手不管,还遗留下万般情丝:他的精神,他的艺术实践,他的文人画理论,毅然在鼓舞着后人,使后人思念、留恋、追捧、仿摹;他的基因已遗传给华夏后人,使千千万万个华夏儿女带有他的因子,并代代遗传下去;他的遗传基因,已飘洋过海,遍布五洲四海,更多的格罗娅承继着他的基因,亦代代相传……

(塞尚《戴帽的自画像》)

文人画是历史的产物,是时代的产物,是人文的产物,是失意文人精神的精萃,是中国传统绘画的精萃,是中华民族文化的瑰宝……它作为历史,作为史实,作为伟大中华民族的文化结晶,已载入人类文明史册,并永远闪耀着璀璨的光芒。

蔡斯于成都2012年著

编辑:收藏狗

上一篇:岭南画派还能挺多久

下一篇:没有了!