中国画有着源远流长的历史和辉煌灿烂的艺术成就,是中国文化、美学思想和哲学观念的集中体现。“国画”一词虽然始于汉代,但其历史却可上溯至史前艺术。经过数千年的发展,中国绘画逐渐形成了自己的独特气质和精神追求,讲究艺以人修,艺以德修;注重意境高远,意趣骤然;追求“形似”,更讲求“神似”。七千年的悠悠岁月,使国画形成了鲜明的民族风格和民族气派,大可壮山河,小可怡情致,从而建立了睥睨世界艺术的中国美学体系。

五代绘画

中国五代仅有短暂的53年,但中原地区却先后更换了五个王朝,其他地区则并存十多个地方割据政权。这种分裂局面本来是不利于文化艺术发展的,但由于当时各个地区之间并未断绝经济沟通,某些地区像西蜀、南唐等政局又相对稳定,因此绘画艺术并未遭遇明显厄运,反而出现了新的机运,在人物画、山水画、花鸟画、壁画等都发展出了具有明显地方色彩和时代特征的风格。

五代时,人物画的题材内容日渐宽泛,宗教神话、历史故事、文人生活等都成为描绘的主题。画家多注重人物神情和心理的描写,传神写照的能力又有提高。在技法风格上则向两大方向发展:工笔设色的一路用笔更加细劲多变,赋色也变得鲜丽起来,色调比唐代有所丰富;水墨一路除了超变形发展以外,还出现了水墨大写意的画法。

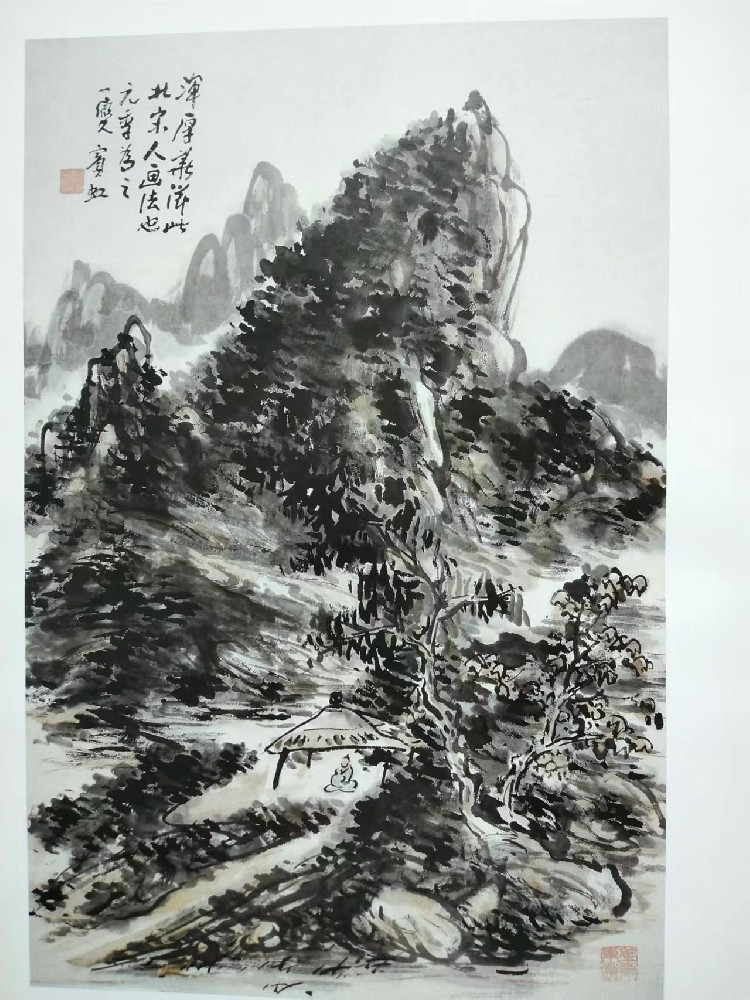

五代山水画在唐代的基础上进行不懈的探求,取得了比人物画更为突出的成就。在意境和审美情趣方面,五代山水画较之唐代更能表现出各种不同的自然面貌和创造出富有个性的深妙意境。唐代兴起的山水画中以运用水晕墨章和破墨为特色的水墨画法,在五代时期被更加广泛运用并逐渐加以完善。可以说,从选材到技法,五代山水画都有了一个飞跃,山水被作为生息的环境加以描绘。尤其荆浩、关仝、董源、巨然四大家的出现,成了中国山水画发展史的里程碑事件。作为中国山水画重要技法之一的“皴法”也在此时得到了很大发展,墨法逐渐丰富,笔墨成了画家们的自觉追求,水墨及水墨淡着色的山水画已发展成熟。

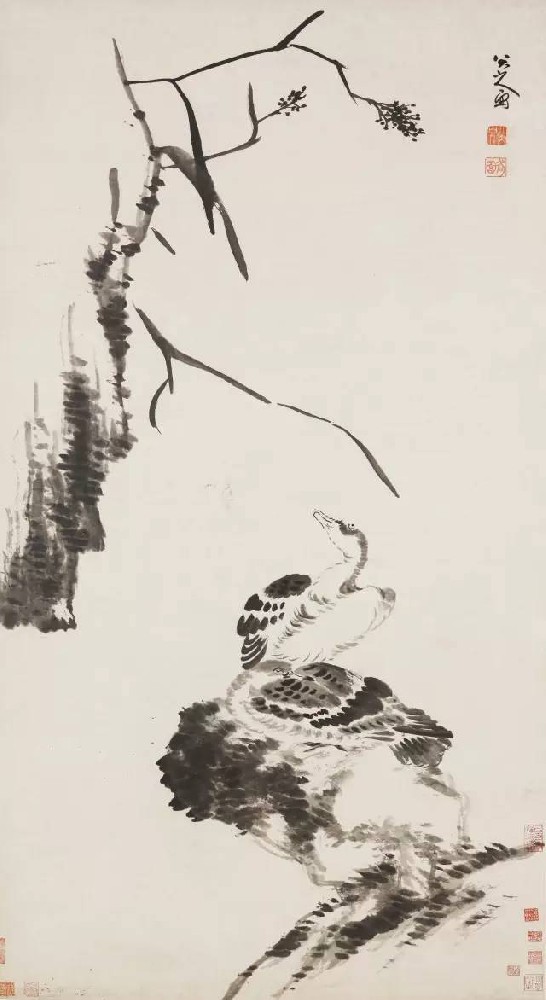

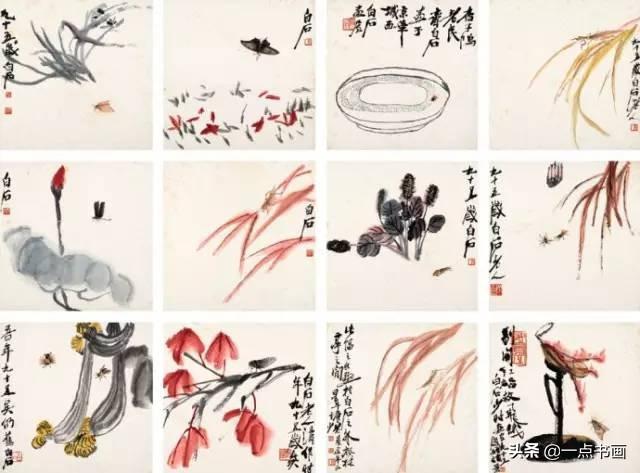

花鸟画也在五代长足发展,出现了以黄筌和徐熙为代表的两大派别,在题材、风格和审美情趣上分别代表了“富贵”与“野逸”的风格,在表现技法方面较之唐代也有更多的突破。以西蜀黄筌为代表的一派,之所以被称为“黄家富贵”,是因为他们多描绘宫廷苑囿中的珍禽奇花,画法精细,以轻色渲染而成。江南的徐熙所代表的“野逸”一派,则多取材于水鸟野卉,画法多用墨笔,色彩极少。

五代石窟壁画遗迹见于敦煌莫高窟、安西榆林窟者,为数甚为可观。这些壁画格法虽沿自唐代,但也颇具特色,并且寺观壁画题材已不仅限于佛道,壁上山水等开始出现,成为这一时期壁画新鲜的时代风格。

相比前朝,五代十国时期的绘画理论也有所发展,出现了荆浩的《画山水诀》、无名氏的《梁朝画目》、僧仁显的《广画新集》、辛显的《益州画录》、无名氏的《江南画录》以及徐铉的《〈江南画录〉拾遗》等多种画论专著,提出了与五代绘画创作新追求相适应的新的论画标准,其中颇多精辟见解。

五代绘画在短暂的五六十年间达到了一个新的水平,发展了唐代艺术的世俗倾向,在艺术技巧和艺术样式方面为绘画扩大了领域。尤其是从五代开始,山水画作为中国绘画艺术的一种有独特意义的样式有了稳固的地位,成为了和人物画、花鸟画一样展示人们精神世界的有力凭藉。