中国历史文化名人传·孤独的绝唱:八大山人

|

|

1基本介绍

编辑2专业推荐

编辑3图书目录

编辑001引言

005第一章/生长学养期:从“金枝玉叶”

到“丧家之狗”(1626—1644)

037第二章/流亡遁世期:从“窜伏山林”

到“走还会城”(1644—1680)

155第三章/疯癫还俗期:从“个山驴”

到“八大山人”(1680—1690)

220第四章/艺术成熟期:从“烛见跋不倦”

到“开馆天台山”(1690—1705)

288结语

295附录一/前人所著《八大山人传》

299附录二/八大山人大事年表

313附录三/参考文献

315后记

4序言

编辑1)、出版说明

中华民族五千年文明史中,涌现了一大批杰出的文化巨匠,他们如璀璨的群星,闪耀着思想和智慧的光芒。系统和本正地记录他们的人生轨迹与文化成就,无疑是一件十分有必要的事。为此,中国作家协会于2012年初作出决定,用五年左右时间,集中文学界和文化界的精兵强将,创作出版《中国历史文化名人传》大型丛书。这是一项重大的国家文化出版工程,它对形象化地诠释和反映中华民族文化的基本精神,继承发扬传统文化的精髓,对公民的历史文化普及和建设社会主义文化强国都具有重要而深远的意义。

这项原创的纪实体文学工程,预计出版120部左右。编委会与各方专家反复会商,遴选出在中国文化发展史上产生过重大影响的120余位历史文化名人。在作者选择上,我们采取专家推荐、主动约请及社会选拔的方式,选择有文史功底、有创作实绩并有较大社会影响,能胜任繁重的实地采访、文献查阅及长篇创作任务,擅长传记文学创作的作家。创作的总体要求是,必须在尊重史实基础上进行文学艺术创作,力求生动传神,追求本质的真实,塑造出饱满的人物形象,具有引人入胜的故事性和可读性;反对戏说、颠覆和凭空捏造,严禁抄袭;作家对传主要有客观的价值判断和对人物精神概括与提升的独到心得,要有新颖的艺术表现形式;新传水平应当高于已有同一人物的传记作品。

为了保证丛书的高品质,我们聘请了学有专长、卓有成就的史学和文学专家,对书稿的文史真伪、价值取向、人物刻画和文学表现等方面总体把关,并建立了严格的论证机制,从传主的选择、作者的认定、写作大纲论证、书稿专项审定直至编辑、出版等,层层论证把关,力图使丛书经得起时间的检验,从而达到传承中华文明和弘扬杰出文化人物精神之目的。丛书的封面设计,以中国历史长河为概念,取层层历史文化积淀与源远流长的宏大意象,采用各个历史时期最具代表性的文化符号与雅致温润的色条进行表达,意蕴深厚,庄重大气。内文的版式设计也尽可能做到精致、别具美感。

中华民族文化博大精深,这百位文化名人就是杰出代表。他们的灿烂人生就是中华文明历史的缩影;他们的思想智慧、精神气脉深深融入我们民族的血液中,成为代代相袭的中华魂魄。在实现“中国梦”的历史进程中,必定成为我们再出发的精神动力。

感谢关心、支持我们工作的中央有关部门和各级领导及专家们,更要感谢作者们呕心沥血的创作。由于该丛书工程浩大,人数众多,时间绵延较长,疏漏在所难免,期待各界有识之士提出宝贵的建设性意见,我们会努力做得更好。

《中国历史文化名人传》丛书编委会

2013年11月

2)、引言

八大山人,一个王孙,一个和尚,一个疯子,一个画家,一个众说纷纭的人,一个难以确认的人,一个扑朔诡谲的传奇,一个挑战智力的难题。三百五十年来,他留给我们的是一个极模糊又极清晰、极卑微又极伟岸的身影。

高小之前,父亲每到假日就拉扯着我去寻访地方名胜,这里有过唐朝的滕王阁和绳金塔,那里有过清朝的府学和衙门之类。我们家当时在南昌东湖百花洲,父亲最遗憾的是找不到此间在明代有过的一座将军府的哪怕最细微的一点痕迹。这遗憾并非因为对权贵的艳羡,而是因为对一位伟大艺术家的神往。那位伟大艺术家有一个古怪的名字,叫“八大山人”。他的上十辈祖先是安徽人,而我们家的祖上也在安徽。这让我对这个古怪的名字有了一种天然的亲近感。在传说中,八大山人就出生在那座府第。好在,郊外有一座道院,有后人模仿他的字画的遗迹,父亲说,等我稍长大些,就带我去寻访。

行伍出身的父亲闲时主要做四件事:练国术,作古体诗,写毛笔字,牵着我的手四处转悠。我心里很崇拜他,没想到他心里也有崇拜的人。

八大山人最早就这样进入了我的世界。我也就这样永远地记住了一个永远会被人记住的古怪的名字。

第一次走进那座道院,是在三十年之后。那时候,我刚刚走过下乡谋生的漫长道路,当初喜欢打拳作诗写字的父亲已是风烛残年,别说牵着我的手四处转悠了,一天的大部分时间,都在床上静卧。

我只能独自去寻找我崇拜的人、崇拜的古老偶像。

青石板散落在泥土路上,花岗石桥横过长长的荷塘,远远就看见父亲说过的那座掩映在绿荫下的道院了。

白色高墙环抱着几进暗淡的老屋,青砖灰瓦,门庭斑驳。郊游的红男绿女神色茫然。幽僻中但见鸟去鸟来,花落花开。

曾经的道院,已与道无关,其开山者更从来与八大山人无关。那些将二者混为一谈的传说,也许是善意的寄托。而今这里展览着一些不知名画家的画作,其中包括几件八大山人书画的浮浅摹本。

高仿的《个山小像》站立在空寂的中堂。内敛的中国文化精神气贯长虹,看上去却似是柔弱。没有庞然的骨架,没有贲张的血脉,没有鼓胀的肌肉,竹笠下是一双忧郁迷离的眼睛,干枯瘦小的身子包裹在贮满寒气的长衫中,足蹬芒鞋刚刚停住蹒跚的步履。

天空晴朗。风自远方吹向远方。一个人举着不灭的灯盏,引领我走向远逝的凄风苦雨。那样的凄风苦雨吹打了他的一生,制造了数不清的哀伤和愤懑、惊恐和疲惫。树叶摇动,似乎在帮我找回当初的影子和标本以及纯粹的表情。

明亮的肃穆中,历史与现实绵绵更替。风卷起澎湃的潮汐,执着直刺云天。人生苍穹的流星,耀眼划过,长长的划痕,凝固了数百年的沧桑。

心是一处让逝者活着并为之加冕的地方。一个时代被摆上虔诚的祭坛,经受岁月的默读。

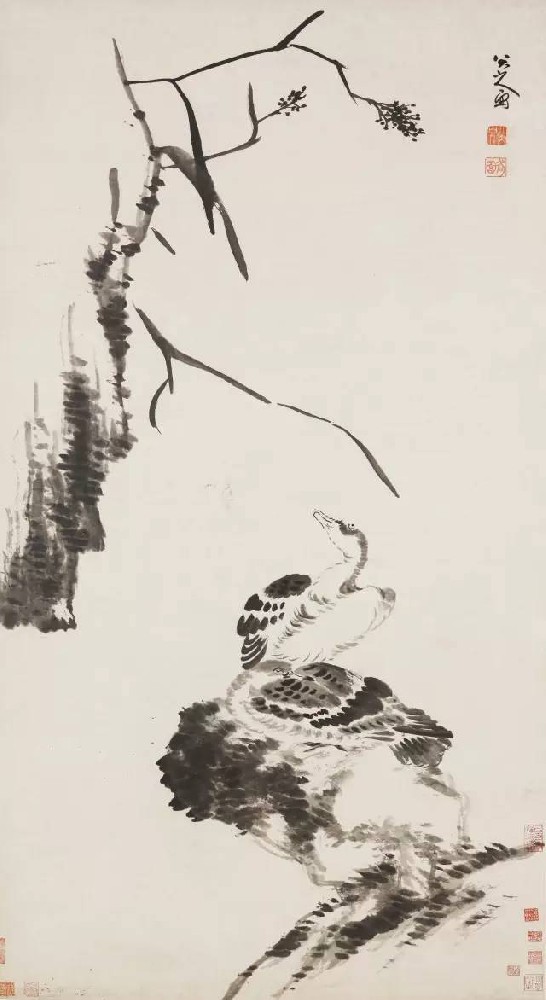

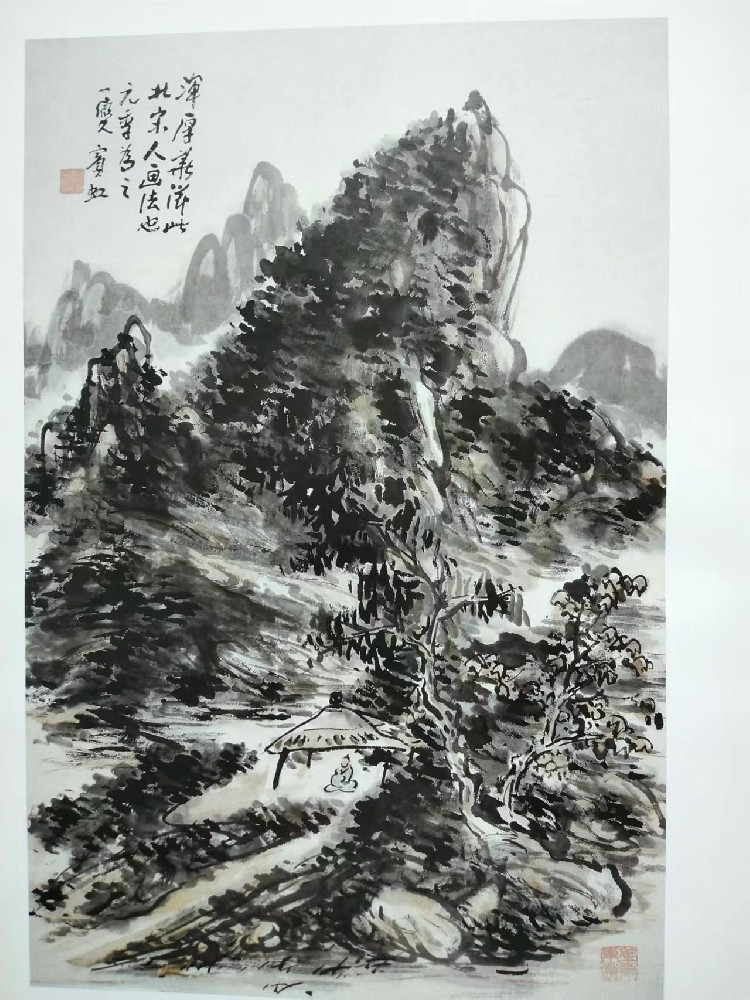

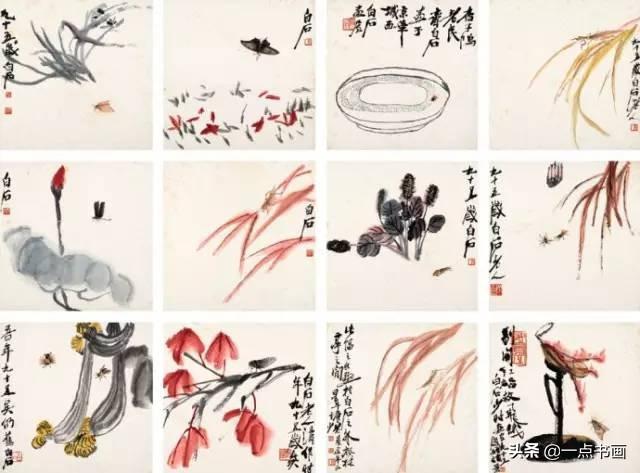

家国巨变成为贯穿这位逝者一生的无尽之痛。他在战栗和挣扎的孤恨中走过自己凄楚哀怨的人生。或避祸深山,或遁入空门,竟至在自我压抑中疯狂,自渎自亵,睥睨着一个在他看来面目全非的世界。他最终逃遁于艺术。用了数以百计的名号掩盖自己,以“八大山人”作结,并连缀如草书的“哭之笑之”。他挥笔以当歌,泼墨以当泣,在书画中找到生命激情的喷发口,进入脱出苦海的天竺国。他似乎超然世外,却对人生体察入微。他以避世姿态度过了八十年的漫长岁月,把对人生的悲伤和超越,用奇崛的、自成一格的方式,给予了最为充分的传达。在他创造的怪异夸张的形象背后,既有基于现实的愤懑锋芒,又有超越时空的苍茫空灵。他的书、画、诗、跋、号、印隐晦曲折地表现出对不堪回首的故国山河的“不忘熟处”,使之在出神入化的笔墨中复归。内涵丰富,意蕴莫测,引发无穷的想象,也留下无穷的悬疑。甚至他的癫疾也给他的艺术染上了神秘诡异的独特色彩。他以豪迈沉郁的气格,简朴雄浑的笔墨,开拓中国写意画的全新面目而前无古人,获得至圣地位。作为特定历史条件下的产物,他的艺术有着跨越时空的力量,其画风远被数百年,影响至巨。三百多年过去,“八大山人”这个名字广为世界所认知并且推崇。一九八五年,联合国教科文组织宣布“八大山人”为中国十大文化艺术名人之一,并以太空星座命名。

沿着历史的辙印,同遥远而又近在咫尺的灵魂对话。一地浅草,叮咛杂沓的脚步保持肃然。小桥流水人家不再,枯藤老树昏鸦不再,冰凉的血痕发黄的故事,在记忆的时空搁浅或者沉没。无形的火焰照彻隔世的寒骨,渐行渐远的呓语噙满泪水。翰墨中的血液和文字,潮水般倾泻。

摇曳的草木,拨动飞扬的思绪。

古木参天,他也许就在树下冥想残山剩水、枯柳孤鸟、江汀野凫,挥洒旷世绝作,散与市井顽童老妪,换为果腹炊饼。

曾几何时,命运收回了锦衣玉食的繁华,雍容的胭脂顷刻褪色,苍白了面容。一个从广厦华屋走出的王孙等待的本是一场完满的落日。没有板荡时世,他就不会沦落于江湖,混迹于贩夫走卒、引车卖浆者之流,也就不会平添给后世如此厚重的色彩。

太阳升起的时候,深院布满紫色的影子,一个耄耋野老被草率埋葬不知去向,生命在死亡中成为悠久的话题。

没有哪一处黄土能容纳一个旷世的天才。他的嶙峋的头颅,从云端俯瞰。在后人的仰望中,他将比他的遗骸存在得更久长,逃逸了腐朽,获得莫大的荣耀,传至深远。

经历无数跌宕的圣者在空中凝神沉思。贵胄的骨骼是他的结构,身心的磨难让他永生。他从东方古老的黑暗中站起,踏破了历史的经纬。历史有多么痛苦,他就有多么痛苦;历史有多少伤口,他就流了多少心血。

凭吊者仰面追寻远去的足迹。一切只能留给岁月去咀嚼。躺下的并不意味死亡,正如站着的并不意味活着。

一个圣者的死去,幻出生命流线炫目的光亮。一个瘦小的身影投向更大的背景,那该是一个民族艺术的精魂。

历史高筑起累累债务,压低后人的头颅,让思想湍急的河流以及所有的喧嚣在此立定。

他太显赫太巍峨,无数自命不凡的画匠只能以渺小的萤火点缀在他脚下。人们的问题只能是:有什么高度能超过这个人已经到达的高度?有什么深刻能参透这个人已经到达的深刻?世间又有什么荣华,足以换回曾经的风雨如晦无怨无悔?百孔千疮颠沛流离,跌跌撞撞疯疯癫癫,却以无比的厚重,压紧了历史的卷帙,不被野风吹散。

一边是人格的高峻,一边是艺术的隽永。岁月的不尽轮回和光阴的不停流逝,都不会让他完全死亡,他生命的大部分将躲过死神,在风中站立,在明与暗中站立,在时钟的齿轮上站立。

3)、后记:

撰写八大山人传记,是一个十足冒失鲁莽的决定。等我意识到这一点,事情已经难以改变了。我是在那之后,才知道了如下事实:

瑞典学者喜龙仁在他编著的《中国绘画史》中说:“八大山人是中国绘画史上那些最具吸引力的特殊人物之一,这类人物是难以把握和明确地予以分析的,因为他们是被他们本人的怪僻和作品的鲜明特性所组成的令人眼花缭乱的传奇色彩包裹着,历代围绕这类人物编织出来的传说和故事,使他们显得更为扑朔迷离。”

历史很势利,从来不会记下它们当时认为卑微的事物。作为明宗室子孙,清初的杀戮和清廷对宗室的镇压以及扼制,使得八大山人一生隐逸颠沛于民间,尽管在下层官吏和文人士子中拥有广泛的仰慕者,但无法在官方典籍中得到与之相应的地位。有关八大山人的真相也就大都遗落在那些早已湮没的历史中。

然而,三百年间,八大山人的幽灵始终徘徊不去,纠缠着无数膜拜者在历史的缝隙里竭尽最大的心力寻觅他的蛛丝马迹。不断有人对其身世试图进行考证,或对其生平进行探索,或对其艺术展开讨论、阐释和研究,不遗余力地寻找最可能接近真相的线索。然而,在相当长的一段时间,他却被叙述得矛盾百出。

三百年来八大山人研究成为显学,尤其是近几十年来,海内外的有大量的研究成果,奠定了八大山人研究的基础。论著基本上可分为两大部分:

一是研究八大山人的名号、身世、生平与交游。一九六〇年,《个山小像》的发现,揭开了考证八大山人的序幕。这幅画和画上的题跋,成为八大山人身世最可靠的血缘蓝本,构成八大山人研究的一个牢不可破的坐标,使得后世得以有一个可靠的依凭来就其生平家世、作品真伪等进行较为系统的考证乃至争论,从而不断排除谬见的迷雾,使人们逐渐对八大山人有一较清醒的认识。

二是研究八大山人思想、艺术成就。历代有关其艺术风格的感悟性、鉴赏性的评语可见于一些作品的题跋及传记中,但作为理性的较为科学的研究论文,赋予现代意义的阐释,始于二十世纪六十年代。这半个世纪以来,可以说是八大山人研究极有收获的时期,研究领域在不断扩大并纵深发展,从而带来了勃勃生机,成为八大山人研究再度中兴的时代契机。由此,八大山人的研究,从中国逐步走向了世界,在世界范围内形成了一门独具特色的八大山人研究学科。

研究者不少是海外学人,特别是港台地区以及美国、日本的学者较多。有的穷毕生精力于此,成就卓著。至于鉴定专家,多又集中在北京、上海两地。一批老专家为八大山人研究作出很多努力,但年事渐高;进入二十一世纪,新一代研究八大山人的专家崭露头角,在资料的进一步发掘整理方面,在字号、身世方面,在作品的解读方面,继有不少创获,且个人研究专著也陆续问世。

支离的身世,怪诞的画面,禅偈般的诗文,天书样的题款,似哭似笑、非哭非笑,太多的迷惑和不解,一个孤苦而睿智的灵魂哭笑癫狂间为我们设下一个个悬疑,也留下无尽猜想的空间。仿佛黎明前的黑暗天幕下那一颗最耀眼的孤星,伴着沉落的残月,幽远而寂寥地闪烁。三百多年后,投射到我们身上的,是他那穿越时空、被稀释被剥蚀之后的微茫的清光。

今天,当我们想要还原八大山人那闪烁的热力和辉煌时,唯一可依凭的就只有那一抹依稀而灿然的光亮。在那抹光亮的引导下进行跨越时空的透视,这是我们可以找到的最接近历史真相的一种方式。人们从各类支离破碎的卷帙中烛幽发微,将尘封的点滴史实,连贯串并起来,打破文献与文献之间的藩篱,使其中的相关性和紧密性,能在同一个事件中,融会贯通于人物、事件的生发与结果,从而尽可能地接近事实。发挥其最大的历史价值,依据雪泥鸿爪,梳理出八大山人身世与生平的大致脉络。严格地说,这部或可称作“传记”的文本只是一部关于传主幽深曲折的艺术思维生成、变化、发展的心理过程的叙述,而且因为传主作品散失得过多而过于粗疏简略。萦绕在八大山人这个名字上的谜,有的也许我们永远无法解开,我们可以做的是尽我们所能,剔除那些明显错误的认识,改变一些无稽的谬传。

研究八大山人最可靠的文本依据,是我们今天可以看到的他本人的诗作、信札、书画题跋,以及他同时代人与其交往的各类文字。后者中最有现场感的当属几位与他有直接交往的文人写的他的传记。我所知道的一位是邵长蘅,一位是陈鼎,二者皆有《八大山人传》传世。此外,有清一代关于八大山人的完整文字还有龙科宝的《八大山人画记》和张庚的《八大山人》。

上述作者留下的八大山人的传记文字,因作者本人所具有的较高素质及其与传主为同时代人,无疑成为研究八大山人最重要的文献之一。

数百年来,八大山人研究日益丰富,日益精确。八大山人的身世逐渐浮现于模糊昏暗的历史卷帙的表面。这使得人们有可能凭借这些研究成果逐渐了解八大山人的一生,依据其思想、画风与书风,以其师承渊源、选题立意、内容主题、造型构图、笔墨形式并联系画家的主客观条件,廓清八大山人书画的阶段特色和递变轨迹,最大限度地接近八大山人的本来面貌。如此,才使得今天笔者这部抛砖引玉的纪传性长篇文本的写作以及今后学养深厚的大家更为精致的大篇幅传记的产生有了可能。

可以肯定地说,后人对八大山人的研究难免有推测、想象,甚至杜撰的成分,但主流是审慎的,负责任的。这也就是今天八大山人研究中,许多悬疑正在被一一破译的根本原因所在。随着八大山人研究的日臻科学,对八大山人艺术的诠释,将更加切合史实。

依据以传主的人生经历为“经”,以传主的艺术表现为“纬”的总体构思,我为这部传记所做的工作,除了调动我自己极为有限的生活积累和知识积累,便是综合诸多学者的研究成果,做进一步的分析、鉴别、比较、取舍、采信,力避牵强附会,剔除蓄意作伪,尽最大可能用八大山人和他同时代人的文字说话,杜绝所谓“合理想象”。宁可为未曾发掘的可靠史料留下空间,为尊重历史、尊重艺术、尊重八大山人的读者留下想象的空间,也决不以轻薄平庸甚至狂妄的杜撰演绎而使谬种流传。从而在此基础上阐述我对八大山人的认识并借以表达我所崇尚的艺术精神。

从这个意义上说,这部传记应该是一个巨大的群体工作的成果。借此机会,对所有在八大山人研究工作上做出巨大贡献的海内外学者表示由衷的敬意。

任何一部传记都不可能做到也没有必要做到面面俱到。拙作有选择地忽略了对传主许多个人生活场景的挖掘,更无意以所谓奇闻逸事、风情流韵吸引读者眼球,注意力只在梳理传主的人生与其心理、人格、内在创作机制之间的关系,为一位伟大艺术家及其伟大艺术的产生,找出尽可能令人信服的证据。从而写出诸多有世界影响的艺术家中的“这一个”。

使数百年后的我们最感欣慰的是,八大山人存世的作品虽数量有限,但却极为深刻地展示出他的心灵史是充盈的、完整的、确凿无疑的、瑰伟绝特的。

鉴于这是对八大山人生平与艺术进行长篇叙述的第一次尝试,史料中又没有任何有关的直接生活片段可供依凭,为了保持传记的严肃性,唯一的选择只能是经过对八大山人本人的诗文和他同时代人的相关文字的解读来加以观照,因而本文不可避免地会有大量原始材料的引用,这是八大山人这一传主的特殊性决定的。由此给读者造成的某种阅读障碍,希望读者给予特别的宽容和谅解。

当然,由于我个人的才疏学浅,对典籍和史料的孤陋寡闻、生吞活剥、望文生义,甚至张冠李戴,造成的误读、错讹和硬伤在所难免,受到衮衮诸公“拍砖”几乎是必然的,这些只能由我个人承担无知之责。敬请方家及读者见谅,并予以批评教诲。我想,这也会是对八大山人研究的一种推动吧。

追寻八大山人八十年的人生历程,敲下最后一个句号的时候,就像插队时背负超过我当年体重一倍以上的货包,颤颤巍巍地走完好几里泥石路,终于可以放下了,我长长地吁了口气。成与败,臧与否,都只能听凭裁决了。我唯一还想重复的是三十年前我在写完第一部长篇小说时在后记里用过的一个句式:

终于开始了,终于坚持了,终于完成了。

我已尽力。

是为记。

2013年5月25日于岭南湾畔

编辑:收藏狗