第三阶段:文人画成熟于元明(1)

蔡斯

上一章谈到文人画兴起于两宋。实际上,客观的说,文人画在两宋的发展也是不平衡的。它的真正兴起和影响较大的时期,也仅仅是在北宋的中、后期,即在微宗以前。到南宋时,虽有米有仁、梁楷、马、夏这样的具有文人画特质的院画画家的类文画不断出现,但都未达到兴起期的繁荣景象。但毕竟经过了前期文人们从理论到自身的践行,为文人画的后期发展以至达到成熟奠定了必要基础。

到了元、明,文人画达到了成熟和完全成熟的阶段。下面先谈谈元代文人画的发展和特点。

元朝(1271—1368),又称大元,是中国历史上第一个由少数民族(蒙古族)建立并统治全国的封建王朝。大元统一全国后的版土,是中国历史上最为广阔的疆域。农业的发展,航运的畅通,纸币的流通,商业的极度繁荣,使其成为当时世界上最为富庶的国家之一。

(图一、元世祖忽必烈像)

元代从建都到灭亡不足百年,若按灭南宋统一全国后计算,只有88年时间,就这样在这个兔尾式的朝代里,创造出历史上的诸多辉煌。其中,文人画的快速崛起,快速推向成熟,并形成强大洪流,独霸画坛,即是当代辉煌成就之一。

元代文人画的成熟,是时代变革的早产儿,是催熟的。

前面,我们谈到文人画在萌芽时期,是经过了焕散缓慢的孕育萌芽期,从汉代一直到唐末,历时一千多年。兴起期从五代到两宋历时三百多年,在发展的时间上显然有加快的趋势。但它的发展呈脉冲式的。并非是由低向高、由弱变强式的发展,而是呈由突发到焕散缓慢发展的过程。当然,入元之前,文人画在文人士夫们的努力下,从理论到实践已经积蓄了一股强劲的发展势头,也已预示出即将发生的嬗变和飞跃,但时局的突变使宋人未能来得及在实践上全面展开,在队伍上没有全面壮大,在画坛的话语权上等方面还都没有形成主流, 而留给了后继者,元代文人画家们。

88年的时间,在历史的长河中,只是一瞬间。但在中国绘画的发展史上,特别是在文人画的发展史上占有举足轻重的地位。它使文人画一夜之间成熟起来。

那又是哪些因素催熟文人画使之成为早产儿呢?

元代文人画的快速成熟,主要有两大因素:一是突发性社会变革和时政制度的催促;二是出现伟大助产婆赵孟頫的孵化。

先谈谈时局变革与统治者的催促作用。

首先,统治者民族政策的歧视的因素。元代统一后,传承了封建制度衣钵,贵族处于最高统治者。当蒙古族侵占其他国家建立政权后,就出现了包括蒙古族在内的多民族并立的情况,这就产生了谁统治谁的问题。元朝为了维护蒙古贵族在全国专政统治,采用“民分四等”的政策,即把全国人分为四等:一等蒙古人,二等色目人,三等汉人,四等南人(即南宋时辖的汉人)。因此,三等公民和四等公民的南人知识分子多数不愿意与统治者合作,不愿出仕。这样,大批的失意汉文人归避山野寺庙,潜心书法绘事,这样,由于民族政策的歧视客观上起到了充实文人画家队伍的作用。

其次,统治者废除了皇家画院。皇家画院的废除,标志着那种有组织有命题的遵规蹈矩的成建制的绘画机构已不复存在。这部分画家,在文人画形成的洪流中也被卷了进来。客观上也补充了文人画家队伍。

再次,统治者在民族文化上采用相对宽松的多元化政策,即尊重国内各个民族的文化和宗教,并鼓励国内各个民族进行文化交流与融合。还包容和接纳外国文化,甚至能准许外国人在中国做官,通婚等。欧洲著名历险家马可波罗曾是大元的重要官员。由于统治者开放的民族文化和宗教政策,给文人画家们客观上创造了一个相对宽松的创作环境,使之敢于题诗抒意,是促使文人画格形成的重要因素之一。

最后,统治者崇尚儒家文化,恢复科举制度,尊重利用人才。元朝统治者,把孔子儒家文化作为统治思想,科举考试程朱理学,加封孔子、孟子封号,专设“儒户”阶层,保护知识分子,“愿充生彼者,与免一身杂役”。在这样的政策下,使刘秉忠、卢世荣、许衡、赵孟頫等少数文人入仕,而得以施展才志。

由于上述“社会时局的变革”和“统治者制度、政策”的催促,使在野的文人画和宫廷亦宦亦隐文士们的文人画,得以迅速的壮大和快速的发展。

元代文人画的成熟,又是由伟大的助产婆赵孟頫催生的。

元代文人画,在短暂的88年发展过程中,还可分为两个阶段。早期到中期以赵孟頫为代表的即兴起期至成熟期的过渡阶段;中期至晚期是以“元四家”为代表的成熟阶段。

赵孟頫(1254—1322),字子昂,号松雪,松雪道人,又号水晶宫道人,欧波。他博学多才,能诗善文,懂经济,工书法,精绘艺,擅金石,通律吕,解鉴赏。书法绘画成就最高,开创元代新画风,被称为“元人冠冕”。

(图二、赵孟頫像)

赵孟頫是宋太祖赵匡胤第十一世孙,正宗赵氏宗室。一生历宋元之变,仕隐两兼,他虽为贵胄,但生不逢时,青少年时期南宋王朝已如大厦将倾,他在坎坷忧患中度过。南宋灭亡后,归故乡闲居。大元统一后,元世祖忽必烈强调“务施实德、不尚虚文”,在人材选拔上,强调才干,而废科举制度,而不单纯“以文取胜”。至元二十三年(1286),赵孟頫时年32岁,奉诏入宫,被元世祖重用,任命为五品官阶的兵部郎中,两年后任从四品的集贤直学士。至元二十九年(1292),出任济南路总管府事,1295年因元世祖去世被召回京城。在此期间,他耳闻目睹元廷内部的重重矛盾,便借病乞归。此间在家闲居四年,广交四方才士,谈艺论道,挥毫遣兴。大德三年(1299),又被任命为集贤直学士行江浙等处儒学提举,虽官位未升,然其职不离开江南,又相对儒雅而闲适,比较适合赵孟頫的旨趣,便一直到至大三年(1310),皇太子爱育黎拔力八达拜他为翰林侍读学士,知制诰同修国史。次年五月,皇子继位,是为仁宗,立即将赵孟頫升为从二品的集贤侍讲学士、中奉大夫。1316年仁宗又将他晋升为翰林学士承旨、荣禄大夫,官居从一品。至此,赵孟頫的政治地位达到了一生中的顶峰。又由于仁宗的青睐和赵氏艺术的出类拔萃,使他晚年名声显赫,成为元朝文人中最为显赫,“荣际王朝,名满四海”的亦宦亦隐的文人画家。

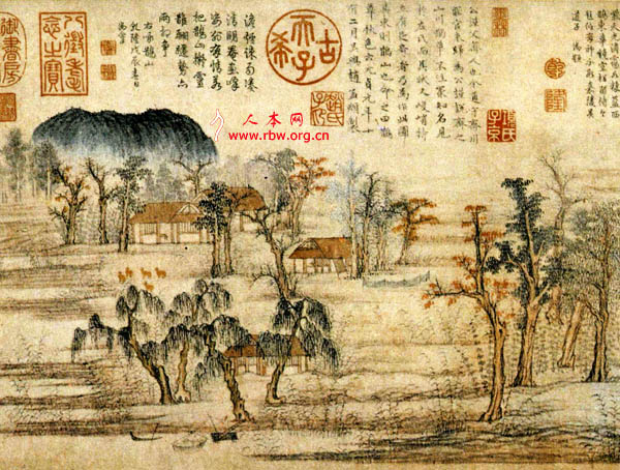

(图三、赵孟頫《鹊华秋色图》)

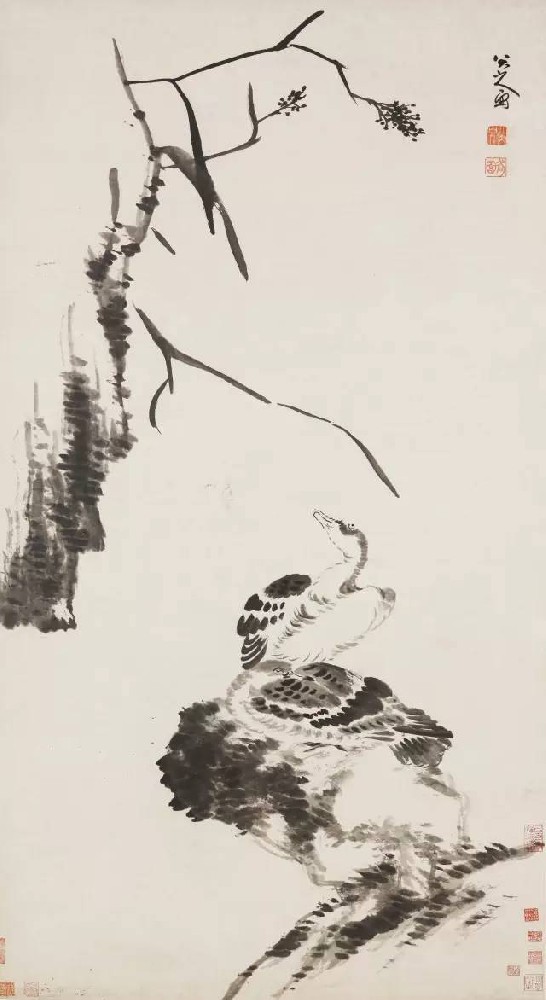

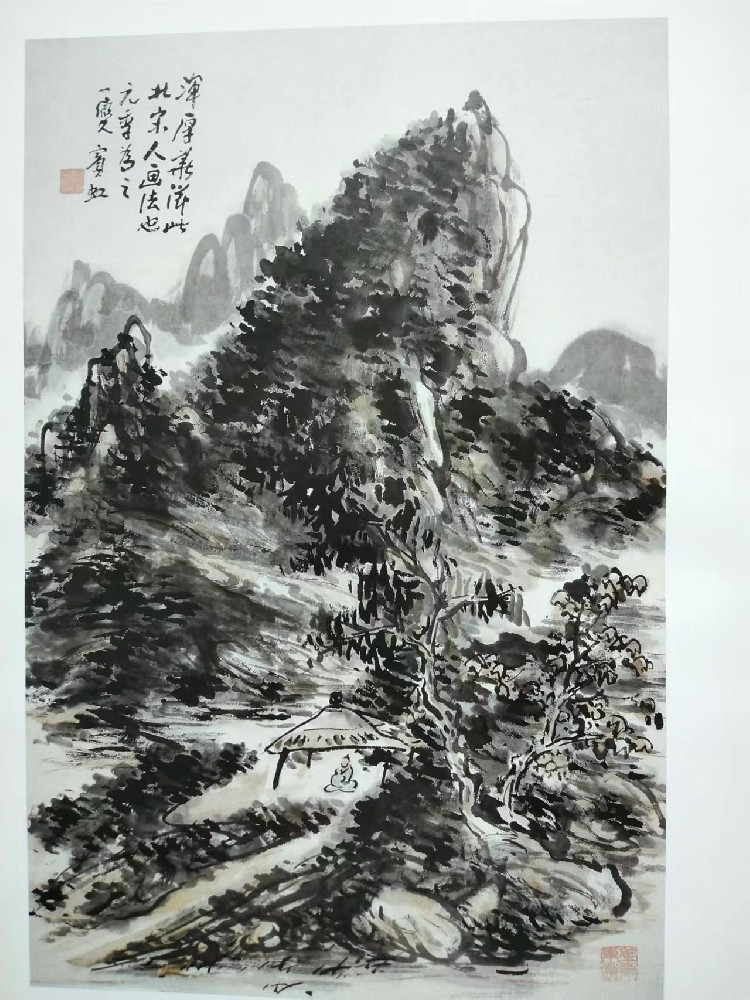

赵孟頫是一代书画大家,其画山水、木石、花竹、人马尤精致。山水画,取法董源和李成,人物、鞍马师李公麟和唐人法,亦工墨竹和花鸟,均以笔墨苍润见长,以飞白法画石,以书法笔调写竹,突破了南宋画院,打破了马、夏江山“清一色”的局面。

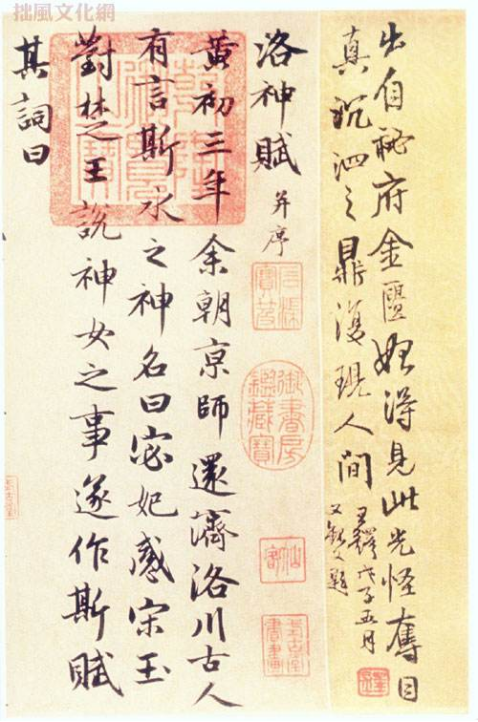

(图四、赵孟頫书《洛神赋》)

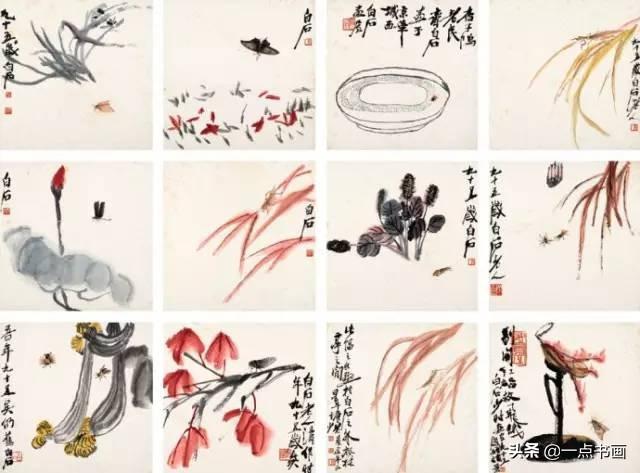

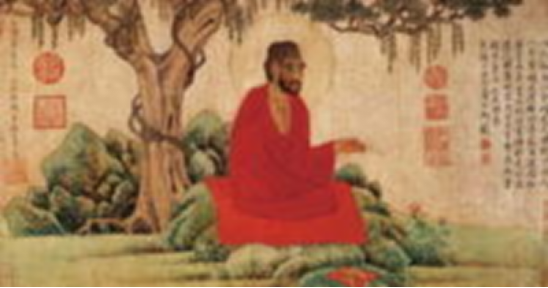

赵孟頫不仅是一位书画大家,他还是变革时期书画理论家,对后世影响很大,特别是对文人画形成洪流大军,占领当代画坛主流地位,起到推波助澜的助产婆作用,是前人所不及的。主要成就有:他提出“作画贵有古意”的口号,扭转了北宋以来古风渐湮的画坛颓势,使绘画从工艳琐细之风转向质朴自然;他强调“云山为师”,主张画家的写实基本功和实践技巧,克服墨戏陋习;提倡“书画本来同”,以书入画,促使文人画更能体现文人气质。这一问题的提出与践行,改变了唐宋绘画的意趣在于以文学化造境,而从此后的绘画意趣更多地体现在书法化的写意上;提出“不假丹青笔,何以写远愁”,以画寄意,使绘画的内在功能得到深化;他还把唐宋及以前只有僧侣禅宗画家描绘对象的禅宗画引入文人绘画,使文人绘画的题材进一步扩大,使画禅与禅宗画为文人们抒发情志,又拓展出一条道路。更重要的是他的画艺影响,就像他官居从一品一样,在画坛尤为显赫,如日中天,无一替代。

(图五、赵孟頫《红衣罗汉》)

正是由于赵孟頫在书画践行上所取得的卓越成就和书法理论上的“师古与现实”,“拨乱与反正”,“写实与实践”,“书法与绘画”,“兼取南北之长”等理论上的突破,进一步加速了文人画形成洪流、占据画坛主流的步伐。明人王世贞说:“文人画起自东坡,至松雪敞开大门”。这句话基本上客观地道出了赵孟頫在中国绘画史上的地位,特别是在文人画发展史上的定位。

那么,赵孟頫为何在较短的时间内,在书画方面取得如此巨大的成就而成为一代画坛宗师呢?

首先,是变革的时势造就了一代宗师。赵孟頫虽为赵氏宗室,但他生不逢时,十一岁时失去父亲,家境每况愈下,度日维艰。青少年时期目睹了南宋王朝大厦将倾的危局,在坎坷忧患中度过。32岁时入仕,之后的每次入仕,都是得到当局最高统治者元世祖、仁宗皇帝的信任和重用,从五品官阶的兵部郎中,到官居从一品的荣禄大夫,其间反复亦进亦退、亦宦亦隐,就是在这样充满着复杂矛盾和荣华尴尬的一生中,完成了他的人生塑造。对此,史书上留下诸多争议,以薄其人。笔者认为,这正是赵孟頫“懂政治”的高明之处。史书上总结的赵孟頫博学多才、能诗善文、懂经济、工书法、精绘艺……在这博、能、善、懂、工、精、擅、通、解等各种知识、才识和艺术中,应该把“懂政治”放在第一位。他审时度势,亦隐亦宦。亦隐时更多接触文人墨客,谈艺论道,挥毫遣兴,看似表面的无争、宁静,实是借助道家的人生观和佛教禅宗的修习方法,以求心灵上的慰籍和净化,艺术上的探索、升华与锻造;亦宦时又将升华与锻造的艺术,通过自身艺术造诣及高层次的职位影响,影响扩散到更高的层次,更远的地域。这样如此反复,起到极好的酵母发散、传播作用,这是一般隐士文人和文仕文人无法迄及的。

其次是自身学养和勤奋厉练出了一代宗师。赵孟頫自幼受到家庭的良好教育与熏陶。父亲赵与官至户部侍郎兼临安知府浙西安抚使,善诗文、富收藏,这对他书画艺术的精进提供了良好的基础。此后,精思细研,师古写实,批评近世,书法入画,笔耕不掇。在绘画上题材上达到:山水、人物、花鸟、竹石、鞍马无所不能;在绘画技巧上工笔、写意、青绿、水墨亦无所不精;在书法上篆、籀 、隶、真、草“无不冠绝古今,遂以书名天下”。他的追随者甚多。不仅有他的友人高克恭、李仲宾、妻子管道升、儿子赵雍、孙子赵麟受到他的画艺影响,而且弟子唐棣、朱德润、陈琳、商琦、王渊、姚彦卿,外孙王蒙,乃至元末黄公望、倪赞等都在不同程度上继承发扬了赵孟頫的艺术美学观点,使元代文人画久盛不衰,在中国绘画史上写下了绮丽奇特的篇章。

最后,是他倡导的“师石、创新”理论和践行的卓越成就,迅速使他成为一代宗师。历史上每遇沧桑变易之际,文化颇易失范,人们总是以史为鉴,从古代的启示中去寻找医时救弊的良方,如孔子的“克已复礼”、魏晋“竹林七贤”的返朴归真、唐宋的“古文运动”等,重视传统成为中国文化特色之一。赵孟頫这位失意南人,深谐此道,他适时推出“古意”大旗,引晋唐之法鉴,批南宋险怪霸悍和琐细浓艳之风;否南宋以来文人画“草草墨戏”之流弊;倡钩斫、渲染、丹青、水墨、重墨、重笔之古意;行高士的士夫气息与散逸的文人气息综合于一体,使“游观山水 ”向“抒情山水 ”的转化;创造境与写意、诗意化与书法在绘画中得到调和与融洽的“诗、书、画、印为一体的文人画之格调图式。赵孟頫通过这一系列的理论的推行和实际践行,作为价值学原则,他既维护了文人画的人格趣味,又摈弃了文人画的游戏态度;作为形态学原则,他既创建了文人特有的表现形式,又之无愧于正规画的功力格法,并在绘画的各种画科中进行全面的实践,从而确立了文人画在画坛上成为正规画的地位,从此使文人画步入画坛主流,成为中国绘画的主导者。

本来,文人画从汉唐的萌芽期、到北宋中后期的兴起期前,只能作为焕散的、脉冲式的依附于传统绘画肢体里的小分支,直至北宋中后期文人画兴起掀起一个小高潮,才有一个相对的名声和地位。本身是从传统绘画分野出来的一种墨戏艺术。但到元代,赵孟頫一方面替代了皇家画院功能,一方面扭转了刚兴起的文人画“墨戏”时弊,将职业正规画与业余文人画这两种原来分野、并行和对立的绘画传统,得以交流融汇。从此,一个以文人画家为主角,以构建文人画图式为主题的绘画新时代拉开了序幕。赵孟頫作为催生文人画成熟的助产婆而名垂画史。

赵孟頫的“师古批今”,除“历史上每遇沧桑之变,文化失范,寻祖医时救弊”的习惯作法之外,还与当时的时局和他的经历不无关系。客观的说,“师古”无可非议,要说批评南宋险怪霸悍之风,还是有些牵强附会的,以李、刘、马、夏为代表的南宋画院的绘画风格,一是刚从五代、北宋传统绘画中分野出不久,还充满着无限生机,二是画风的简洁明快,构图的奇特简括,与新兴的文人画也有共通之处。也许有出于当时时局的考虑,也许有作为宗室对于南宋统治的不满,大厦必倾的思维定势延伸到绘画上来的结果。还可能是因为出于对南宋画院的刻画之体的逆反心理,认为“不为结构,不为物役”的创作心绪,他开始寻找一种新的,更富有表现力的艺术语言,以达到化繁为简、变描为写的目的。于是乎,赵孟頫开始了各种画科的试验、探寻,各种笔墨、技法的尝试与探索。由于涉及面广,加之亦宦亦隐,人的能力还是有限的,每个画科并没有达到应有精度、高度,技法的探索也还有待探索。但这并不影响他作为一代宗师在文人画形成主流过渡期的助产婆之伟功。乃至他在画坛,特别是在文人画坛上作出的重大贡献和不可逾越的历史地位。

我们试想,假如赵孟頫仅像宗炳式的“卧以游之”,仅像王维式的亦宦亦隐,仅像苏轼式的草草墨戏,仅像文天祥、张世杰、陆秀夫式的坚贞不屈,仅像郑思肖式的露根之兰……文人画的成熟,乃至成为画坛主流,不知还要摸索多少年。

(未完待续)

编辑:收藏狗