第三阶段:文人画,成熟于元明(2)

蔡斯

上节谈到元代文人画由于社会变革的催生和赵孟頫助产婆的催生,一夜之间统御画坛,占据了画坛主流。

元初至元中期的过渡期内,出现了以赵孟頫、高克恭、钱选、王渊等一大批名家,并各自都取得卓著成就,特别是在山水、枯木、竹石、梅兰等题材大量出现,尤其是山水画最为突出。他们均对传统山水画进行了认真探索,并托复古以寻求新路。赵孟頫的山水画,广泛吸取名家之长,强调书画同源,并将书法用笔引入绘画创作中,形成多种面貌。他早年学晋唐多青绿设色,空勾填色,不加皴点,格调古拙;46岁后师法五代董源、北宋李成、郭熙,以水墨为主,有时将水墨与青绿画法有机结合,一扫南宋院体积习,发展了山水画的表现技法,成就突出。高克恭吸收董源、李成、米芾之长,以米氏云山为主,形成了浑穆秀润的独特风格。钱选善画青绿山水,师法李思训、李昭道父子和南宋赵伯驹,并融进文人画的笔意与气韵,具有一种生拙之趣。另外,还有一批受赵孟頫影响并师李成、郭熙画法的画家,如盛懋、商琦、曹知白、朱德润、唐棣等,也都有自己的特色。

上述画家们“师古”也好,“创新”也好,“杂揉”也好,但基本上还是带有过渡期的特点,没有形成文人画相对趋同的、成熟的、规模恢宏的流派,直到元代的中后期,黄公望、吴镇、王蒙、倪赞元四家的出现,才完成这一使命,使文人画除在队伍的形成上,占据画坛的主流地位上,绘画的话语权上等以外,还在表现物象的技法上,反映文人们的意趣上,体现绘画的禅宗意蕴上,绘画图幅的格式上等方面才真正的成熟起来。

元代,最能体现文人画成就的是山水画,而山水画的杰出代表为元四家。下面着重谈谈元四家。

先说说黄公望(1269-1354),不仅因为他是元四家中年龄最长的一位,还因为他的身世与文人画家们有太多的相似之处,且位居元四家之首。他工书法、善诗词、散曲,50岁后始画山水,师法荆关、董巨、李成、赵孟頫,其画师法造化,草籀笔法入画,可水墨,可浅降,笔墨简远逸迈,峰峦浑厚,风格苍劲高旷,气势雄秀。

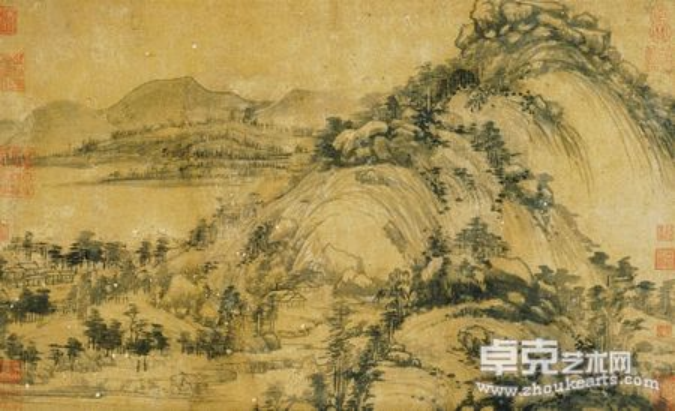

(图一、黄公望《富春山居图》)

黄公望年轻时做过地方小官,先是任书吏,后来,大约45岁左右一个叫张闾的官僚手下做椽史,因张犯了官司,黄公望遭诬陷,蒙冤入狱。出狱后,不问政事,遂放浪形骸,游走于江湖,卖卜为生,后加入全真教。长期浪迹山川,痴迷山川,有时终日在山中静坐,观察山水朝暮变幻,领略山川情韵,达到废寝忘食的地步。他70岁后创作的《富春山居图》,历时六、七年时间才画成,画面表现出秀润淡雅的风貌,气度不凡。不仅成为他的代表作而名垂画坛,而且在660多年后成为了两岸统一的桥梁和纽带。从而,也看出了文人画的巨大魅力。

黄公望的最大贡献,是将赵孟頫拓古改制的南宋山水之变,得以变为现实,遂使之成为百代之师。他继赵孟頫之后,彻底改变了南宋后期院画的陈陈相因的积习,开创了一代风貌。由于赵孟頫始法北宋,远法晋唐,后法董、巨、李、郭,以水墨为主。然而多且杂,没有形成自己的固定风格、面貌,故不宜学。黄公望既受赵的影响,但他专攻山水。且又只把董、巨一派山水推向画坛主流地位。他的画更多地着意于董、巨,水墨纷披,苍翠潇洒,境界高旷,皆超出赵孟頫之上。

再谈谈吴镇(1280-1354),字仲圭,号梅花道人。工词翰,善书法,擅篆刻,精绘画。山水师巨然,墨竹宗文同,擅于用墨,淋漓雄厚,为元人之冠。

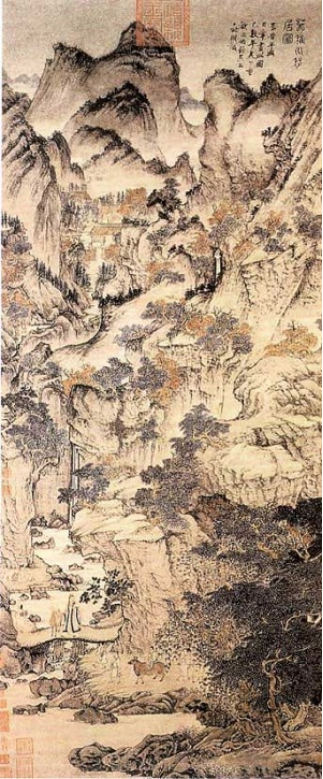

(图二、吴镇《双桧平远图》)

吴镇是元四家中唯一一个“四门”之人:家门、春波门、佛门、又回到家门。自称“梅沙弥”,自书碑文:“梅花和尚之塔”。他自幼好剑术,成年后学易经,自此韬光养晦,讲天人性命之学,坚持高尚气节,不与众人和同,贯通儒、道、释三教,达生知命。为人抗简孤洁,一生清贫,高自标青,一生不仕。既不愿做官,清贫也亦不卖画,卖卜为生。

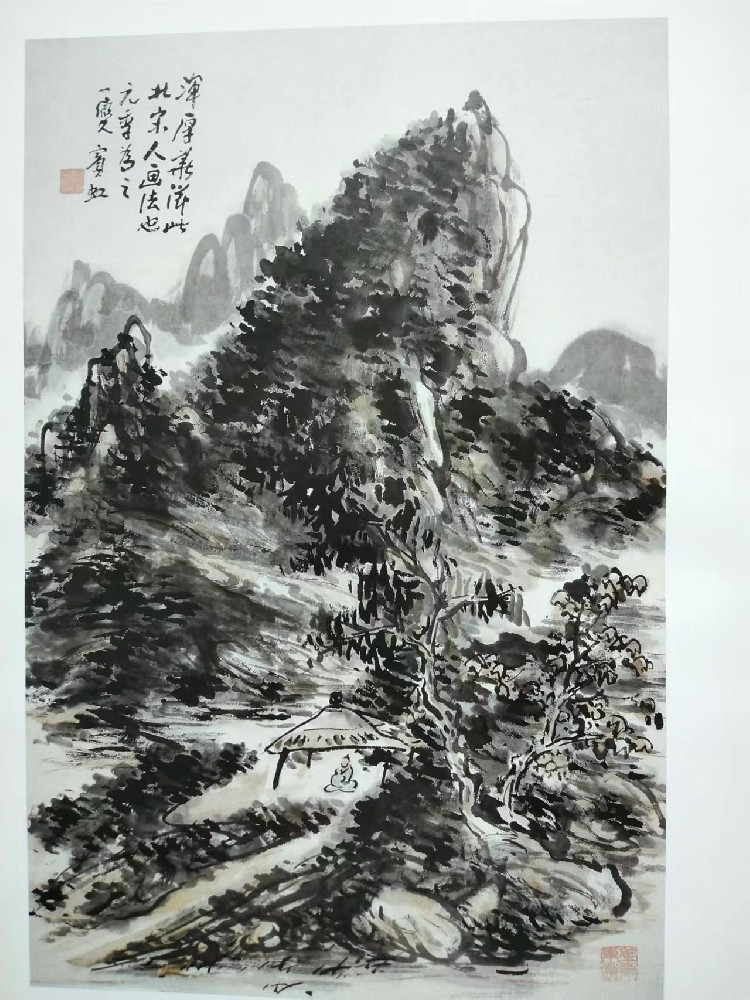

吴镇师法董、巨,因董、巨同生活于江南,画江南山水,创造了平淡天真、苍茫浑厚的山水画风,恰到好处地表现了江南山水气韵之美,这种气韵正是宋代以后文人画家所梦寐以求的。从米芾开始,延至赵孟頫,元四家,董、巨画风大受推崇,整个元代山水画坛大多数以董、巨为依据,力求韵外之致。吴镇对董、巨下功夫极深。近代山水画大师黄宾虹称“吴仲圭学巨然,易紧密为疏落,取法少异,要以董、巨起家,成名后世”。吴镇在技法上,画山水喜用湿墨,画墨竹用干墨。他以山水为媒,追求一种有我之景,笔墨除用表现形体外,更多是充作了一种情感流露的媒介。他喜用湿墨,渲染出一种凄清、静穆之境。细观他的每一幅山水画,都给人一种“水墨淋漓幛犹湿”的感觉。无论是山、树、水,还是船、渔父、房屋,无论是近景,还是远景,均如淋浴在水中,从而更使远方景物有千里之遥,营造了一种凄清、幽旷、寂寥的艺术氛围。吴镇在山水画的山、石、水、桥、屋、树的设置与表现上,既延续了董、巨宁静、平和的一面,也有吸收马、夏的构图,并有自己的个性参与其间,他将宁静、平和的气氛有意打破,而创造一些动荡与动感。结构布局立于近景,形象表现夸张变形,树种的选择上以松柏寓人格,并形体粗壮、枝叶繁茂、富有顽强的生命力。他是以“墨戏之作,盖士大夫词翰之余,适一时之兴趣”的形式来以此寓示自己那种孤高、耿直和“势不可夺”的个性品格,以泄自己失意愤懑之情志。

还议议王蒙(1301-1385),字叔明,号黄鹤山樵、香光居士。赵孟頫外孙。能诗文,工书法,擅山水,得外祖父赵孟頫法,师董、巨为宗而成自我面目。

(图三、王蒙《葛稚川移居图》)

王蒙年轻时隐居黄鹤山几十年,过着“卧青山,望白云”的悠闲生活。元末任张士诚理问、长史,不久弃官又隐居黄鹤山,自号黄鹤山樵。明末出任泰安知州,因胡惟庸案牵累,死于狱中。

王蒙对文人山水画的主要贡献,是创造出“水晕墨章”,丰富了民族绘画的表现技法。他的独特风格,表现在“元气磅礴”、用笔熟练、“纵横离奇,莫辩端倪”等方面。他写景稠密,布局多重山复水,善用解索皴和渴墨苔点,表现林峦郁茂苍茫的气氛。所作对明、清山水画影响甚大,仅次于黄公望。

最后侃侃倪赞(1304-1374),字元镇,号云林,字幻霞子,荆蛮民等。江苏无锡人。性狷介,好洁成癖,原家富足,后家道中落,遂变卖家资,浪迹太湖一带。

(图四、倪赞《渔庄秋霁图》)

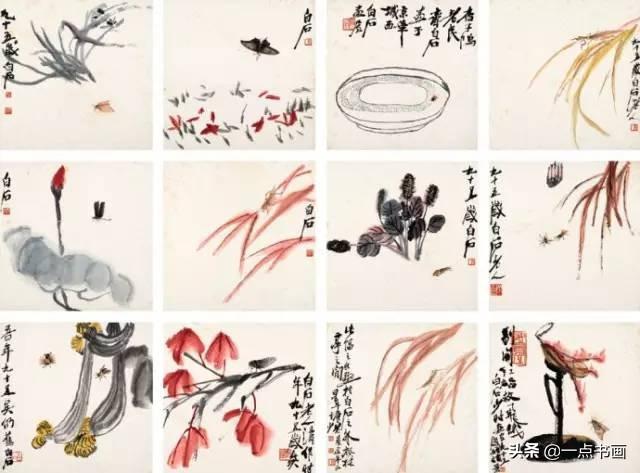

倪赞,是元四家中“简笔”的代表人物,他崇尚疏简画法,以天真幽淡为趣,能脱出古法,别开蹊径;所作多取材于太湖一带景色,疏林远岫,浅水遥岑,章法极简,墨色淡简,却没有纤细浮薄之感,力求神似。他之皴法,水尽潭空,简而益简,“败笔总不能藏”,画石,且其石廓多作方解体势,依然关仝也。用笔捷甚,故毫尖锥未,煞有气力。此法最难,非从北宛诸家入手,到神化时,将诸家皴法千陶百炼,未可到倪赞无笔处有画的境界。

倪赞山水的又一大特征,“天下无人”。一般说来,中国传统山水画,虽以山水为主,但不乏“人”的点缀。以此达到“身到高堂之上,心无异于山林之中”一两拨千斤的艺术效果。从而,也使视觉上达到“呆板山水跃然纸上”的艺术之美,使观画者更容易被带进画中境界。但倪赞之山水画,不但画面意境萧瑟,而且冒画界之大不韪,鲜有人物出现。当有人问他为何山水画中不画人物,倪赞回答:“天下无人也”。时人评价他的画:“素净”。我想,这与当时的社会政治环境分不开的。素净至寡淡脱俗,只是一个遗世独立的存在。

倪赞的山水画,也是最能代表文人画家们心绪的托情之物。元代中后期文人画家们已大多改变了宋代画家重视客观真理、崇尚细致入微的观象,更多的关注天地自然本身的积习,已摆脱了单纯对客观景物的描写,不再关注自然本身,更多地是关注作者对主观世界的体验,从而抒发自己的主观心绪。他说:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”。

元代中后期,由于元四家的出现及其在山水画方面卓越成就,使文人画推向了真正的成熟。并对后世的文人画发展,起到“百代高标”的程度。

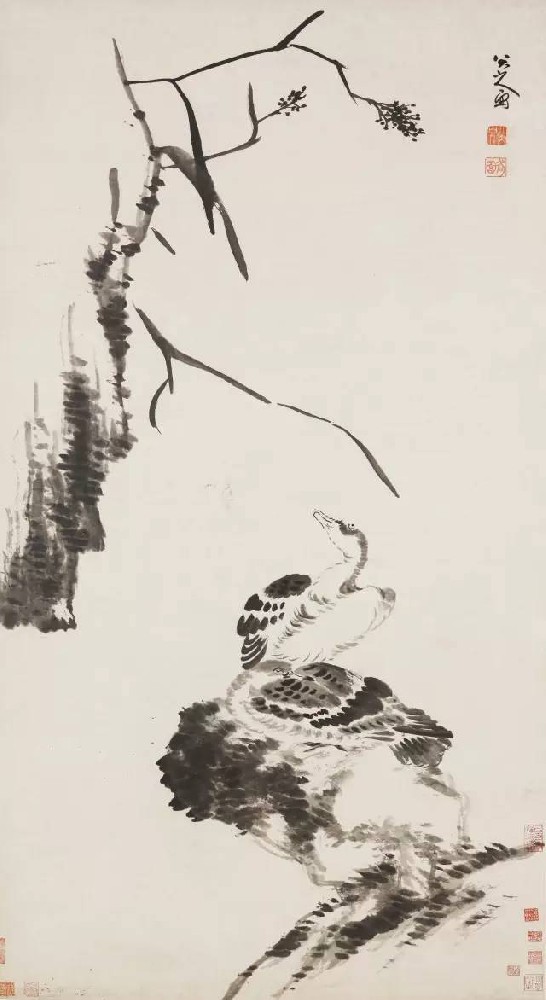

元代的花鸟、梅、兰、竹、菊、枯木、山石等题材的绘画,较前也有一定发展,并发生显著变化。其题材往往寓意高法、孤傲,以寄托画家的思想情操。艺术上讲求自然天趣,不尚雕饰和工丽,提倡以素净为贵。主要用水墨技法表现。其画风开启了后世的水墨写意花鸟的先声。数量的增多,笔墨的精到,构图的简洁,较前也有一些进步,但都没有重大突破,大多只是在前人的基础上重复或提高,故不再详述。

此时期的人物画,与之山水、花鸟、枯木、竹石等四君子题材相比,差距较大。由于社会的政治原因,画家们除选择当局崇尚的宗教画题材和渔父题材外,其他人物画几乎很少。赵孟頫是较早的将宗教画引入文人画的先驱,代表作有《红衣罗汉图》。吴镇对渔父题材情有独钟,代表作《渔父图》,创作多幅。另外还有张渥的白描人物,王绎的肖像画,钱选的游丝描等。

该时期的壁画发展比较兴盛,分布地区也很广。主要有佛教寺庙壁画,道观壁画,墓室壁画,皇家宫殿和达官贵人府邸厅堂壁画等。这些壁画在继承了唐宋和辽金壁画传统基础上亦有新的变化。主要变化是山水、竹石、花鸟等题材的增多,这是与文人画的兴盛和当时艺术风尚及审美爱好有密切关系。

元代绘画理论著述数量较多,但有影响、份量重的不多,主要有夏文彦《图绘宝鉴》,汤后的《画鉴》,黄公望《写山水诀》、吴镇《竹谱》,及赵孟頫、钱选、柯九思、倪赞等人的诗文或绘画题跋中,有较多零散的有关绘画创作和抒情达意方面的论述。

下面谈谈元代文人画的基本特征:

一、元代文人画的成熟,是时代变革的早产儿,是催熟的。这个催熟的早产儿,主要取决于两个方面的因素:一是突发性的社会变革和时政制度的催促。它包括四个方面的因素:统治者民族政策歧视的因素;统治者废除了皇家画院因素;统治者在民族文化上采取的相对宽松的多元化的政策和宗教政策;以及统治者崇尚儒家文化,尊重知识,重用人才等。二是出现了伟大助产婆赵孟頫的孵化。它主要有三方面含义:赵孟頫审时度势,适应变革时局的发展,采取亦宦亦隐的策略,利用官位的显赫地位和书画艺术的自身造诣,反复地交互影响,使文人画队伍迅速扩大;利用自身学养和勤奋,以及取得的卓越成就,迅速地影响了朝野上下的大批文士,并最终孵化出了元四家;他倡导“师古创制”、“书法入画”、“抒情山水”等绘画理论的进一步成熟和发散传播。从而,使文人画从宋代的兴起期过渡到元代中、后的成熟期。

二、文人画真正成为失意文士稀释痛苦,聊以自娱的手段和工具。文人画在萌芽期,从姚最的“不学为人,自娱而已”、“逸士陶情”;宗炳的“澄怀观道,卧以游之”、“畅神”之说到王维的“手亲笔砚之馀,有时游戏三昧”就具备了文人们“抒胸达志、聊以自娱”的特性。到兴起期,由于以苏轼为代表的失意文人“草草墨戏”,使文人画的这一特性更加地深刻。到了元朝,这一特性无论从宽范度到深刻度,都达到前所未有的高度。统一的元朝,结束了三百余年的政权并存、征战不休的动乱局面。使苦于年连战火民不聊生的百姓可以修身养息。但主宰和生活于中华古地、有着相对先进政治经济文化的汉人,却被一个起于遥远边疆、落后、闭塞,而且历史上曾经长期臣服于自己的马背民族所征服、所统治,无论民族的自尊心,还是文化心理,人性精神,无疑受到极大的打击和损害。于是,中原的文士们便成了时代的弃儿。他们面对进取无门,才志无法施展的境遇,加上固有的民族抵触情绪,就进一步冷却了士人阶层的从政热情,从而滋生了他们的厌世和逃世心理。那些少数文人仕官,也因元廷的内部斗争和受到猜忌、排挤及社会舆论的压力,精神上处于极度的痛苦之中。这时期的文人们的“失意”,是群体“失意”,是整个民族文化传承中,传承主体(载体)整体的“失意”,同时也有整体“失意”中的个体“失意”。此时,道家的人生观与意识,佛教的禅宗修行方法,恰像一条渡筏把这些因理想与现实发生碰撞而蒙受了心灵创伤的“失意”文士们,从现实生活的漩涡中接渡到一个平静无争的世界。有的亦宦亦隐,有的隐居山野佛门,有的浪迹江湖,有的避世深山。在那里他们通过“仰以观乎天文,俯以察于地理,是故知幽明之故,原始迫终,故知生死之说,精气力物,游魂为变,是故知鬼神之情状”。在这种静观默照中悟出了“与天地相似,故不违。知乎万物而道济天下,故不过。旁行而不流,乐知天命故不忧;安士敦乎仁,故能受”。终于挣脱了现实的名利得失的缠绕,卸除了心理上的重负,使精神与道合一,自我与天地同化。这样,使被扭曲了的意志得到了舒展,被瓦解了的生命得到了修复。元代的文人们,就是在这样的境遇下,通过特有的文人们所绘之画,以稀释身心痛苦,聊以自娱的。至此,文人画也成为了表达文人情志的手段和工具。

三、确立了文人画以主观化、情感化为准则的审美趣味。元代文人们,在借助文人画这一工具和手段,以达“稀释痛苦,聊以自娱”的这种行为特质,实际上是在“独善其身”的过程中捍卫和延续着封建文化的价值体系,艺术创作则是在这个过程中留下的心灵轨迹。故元代文人的艺术活动,从狭义上讲,它是社会个体,对压迫自己的社会统治实体的抗争,是自我价值的捍卫。从广义上讲,它是民族传统文化在外在力量的冲击,压迫,乃至杀伤的一种顽强的求存表现,是一个被征服民族借助自己的文明优势对征服者进行反征服的过程。正是基于这一特质,赋予了元代文人画以特有的时代特征,即带有强烈地主观化和情感化的审美趣味揉合其间。画家们进一步把创作演变为个人抒情意志的手段;强化了创作中的主体意识和自娱功能,从而使禅心立意,以情结境;从繁褥的写实,走向率真简疏的写意,去除了画院着意刻画之习,成为时代的创作倾向;讲求笔情墨韵,以书入画,题跋诗文,形成诗、书、画、印为一体的绘画图式格调……这样,画家们在创作上就有了更大的主动权。眼界不再为具体的事物所局限,而是凭借自己的心灵感悟及在天地寰宇间的自由回旋审视,在静观寂照中达到天人合一、物我两融的境界。然后以意为之,再用水墨写之。这样,出现在画家笔下的就不仅仅是物的形象、捕捉,同时也是画家主体精神的外观,即心灵的运行轨迹。为此,文人们的创作既是作为民族审美观念在特定历史条件下的弘扬,同时也是作为文士们精神品格的再现而被创作出来,使它形成元代文人画的独特风格而傲立于画坛。

四、元代山水画,作为文人画成熟的主要标志,它的艺术高度至今无以逾越。以元四家为代表的元代山水画,已百代高标于画坛。在元代的山水画面前,我们会深切的感受到他们的艺术世界乃是在“乱世”中精心构造出来的一个“世外桃源”。画家们在这里一如他们所仰慕的高人逸士一样,仍然在“清活”、“赏月”、“对弈”、“垂钓”,那烟霏蕴润的山野,那深居山林的樵夫,那稳坐船头的渔夫,那“天下无人”的禅意况境等等,都是如此的清闲,如此的恬适,世道上的风风雨雨似乎永远破坏不了这里的宁静,再强烈的风暴在这里也掀不起半点波澜。画幅中潜在着一层深深的静寂。如倪赞的一丘一壑,简之又简,譬如为道,损之又损,所得着的是一片空明中金则不灭的精粹,它表现着无限的寂静,也同时表示着自然最深最后的结构。有如柏拉图的观念,纵然天地毁灭,此山此水的观念是毁不灭的。这种和谐的静寂,实际上经过自然精神调节后,取得心态平衡的一种情绪映像,也些许有“于无声处听惊雷”的潜意。而所谓的“毁灭不动”的山水观念和自然的“最深最后的结构”,也不是别的,乃是各种错综复杂的关系形成的封建体制趋稳型结构的绘画艺术映像。以及由这种结构所决定,并为历代文士阶层所恪守不变的文人书画艺术体系。

综上所述,元代文人画看起来是封建士夫们的一贯艺术追求和审美理想的重塑,实际上是社会存在决定人生观念的必然显示,是由于种种原因而滋生的一种“厌于人事”、力求超脱的心绪在书画艺术上的折射。就是在这样的社会背景下,使得文人画得以快速发展,快速成熟起来。

编辑:收藏狗

上一篇:第三阶段:文人画成熟于元明(1)