第三阶段:文人画,成熟于元明(5)

-------明代文人画的基本特征

蔡斯

在中国绘画史上,有人将明、清两朝的文人画称为后现代主义文人画阶段,或叫“流变”时期。两种称谓都是基于:认为元代文人画已经达到高度成熟的阶段,明清两代只是这种高度成熟基础上的“流变”和延续,并没有除此以外的突破。

笔者在谈到元代绘画时,谈到此时期文人画成熟的主要标志:一是文人画队伍上成为画坛主流地位;二是以赵孟頫和元四家为代表的以山水画为主的绘画形式上的高度成熟。就绘画的题材而言,还不够宽范;就绘画的理论而言,特别是对文人画的理论探讨,还存在着不系统、焕散状态。就其文人画总体而言,还处在初步成熟阶段。

明代文人画,在汉人封建皇权统治下,文人们与统治阶层严重对立的状况得到改善,文人们的压抑和失意心绪得到较大纾缓,甚至到了后期,在李贽极端自由主义的思想鼓惑下,纷纷公开发表演说,批评时政。就文人画在此期的发展而言,画风迭变,画派繁兴,门类齐全,题材广泛。就此时期文人画的特点而言,也有其独特风貌。一方面传承元人文人画衣钵的画家群体毅然延续;另方面,师法两宋,承接元人技法的文人画队伍更加宏大;再方面,文人画的花鸟题材得到大力发展,极为成熟;最后是,在文人画理论探索方面,大胆拓展,大肆弘扬,声势浩大,影响深远。

下面,就明代文人画特点简述如下:

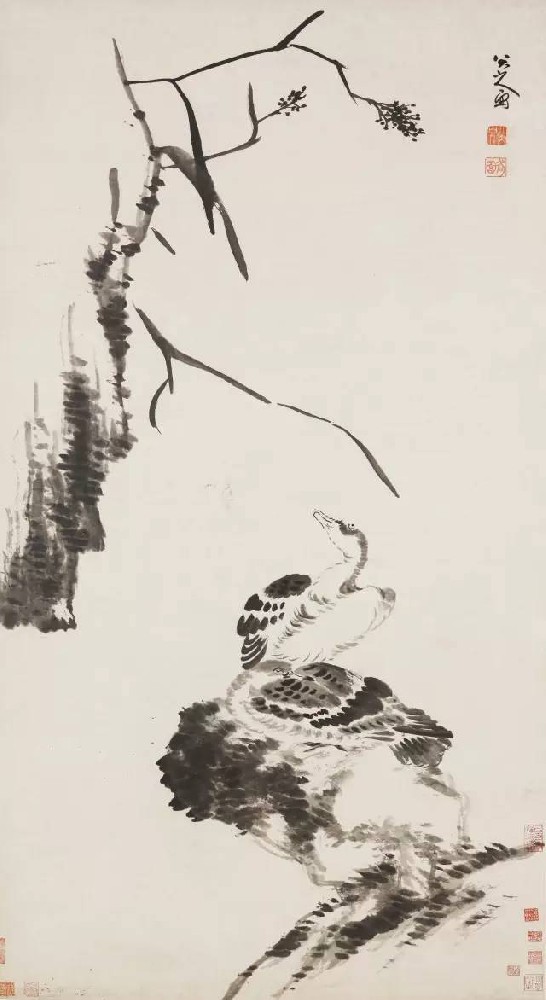

一、传承宋元文人画衣钵的画家队伍不断延续。它包括两个方面:一方面是明代早期以徐贲、王绂、刘钰、杜琼、姚绶等人为代表的,以江南地区一大批继承元人水墨山水画传统的文人画家队伍。他们远追董巨、近师元四家,有的笔法苍劲秀润,有的披麻、折带皴法兼施,有的取景幽深,笔墨浓郁,有的干笔皴染,水墨浅绛具佳……他们虽然有师宗,而无派系,但不失这一时期文人山水画的正宗主力部队。另一方面,是发达的墨戏文人画。如专门以墨竹著名的宋克、王绂、夏昹、鲁得之等人,其中夏昹的墨竹,被当时称为第一;还有以墨梅著名的孙以吉、陈宪章等人;另有以墨兰著名的周天球等。这部分画家成为文人画四君子题材的有力继承者,继而成为文人画洪流的一部分无可非议。他们的画风有的成为了吴门四家的先驱,而被后世认可。

二、传承中国传统绘画技法风格和元人文人画衣钵的“浙派”和吴门四家,成为明代文人画的主力军,并推动文人画实践上的完全成熟。

在画坛历史上,解释或回答明代文人画的特征时,不少人将明代初期文人画家分为两派,即上段提到的始终忠于宋元文人画传统的一派,即所谓的“革新派”;与此相对立的是另一派称“复古派”,即以明初复兴的皇家画院中继承南宗“马夏”院体山水画传统技法的戴进、吴伟为首的浙派。按字面理解,这里包含有这样几层意思:一是肯定了坚持宋元文人画传统的“革新派”地位;二是皇家院画与浙派是“复古派”;三是两派分别代表了文人画与院画;四是戴进、吴伟是院画的代表,是浙派创始人,是“复古派”,“复古派”当然是短命的,该被打倒!

这样的释义,显然有失公允。笔者认为:将坚持宋元文人画传统的部分,定性为“革新派”也好,宋元文人画的直接传承者也罢,都无可非议。将皇家画院(当时并未皇家画院,或叫宫廷画家更合适些)因因袭南宋画院“马夏”而定为“复古派”也好,不管他们画中含有多少文人画的成份,笔者都无意为他们正名了,唯独将戴进、吴伟并入皇家画院画家----定性“复古派”----“复古派”也有“浙派”的份----戴进、吴伟又是浙派代表----“复古派”故代表落后的势力,该被打倒----因此,戴进、吴伟、“浙派”统统都应该被打倒这样一个思维模式中,显然是错误的。

这种错误在于:首先,将戴进当作皇家画院的代表人物是否妥当?戴进绘画,自幼从父家学。明朝朗瑛《七修类稿》记载:“永乐末,钱唐画士戴进,从父景祥征至京师。笔虽不凡,有父而名未显也。”可知戴进的父亲是职业画家,且颇有造诣。戴进长于绘事,有其家学渊源。这说明戴进的确进过京。至于戴进是否正式入进朝廷设置的画院,各种记载各不相同。据《佩文斋书画谱》卷五十五李在条下引《闽画记》云:“李在……宣庙(明宣宗)时与戴文进、谢庭循、石锐、周文靖同待诏直仁智殿。”徐沁《明画录》也称戴进“宣德初征入画院、见谗放归,以穷死”。以上可知戴进是在宣德(1426—1435)初进入画院的,并被授予待诏的头衔。而郎瑛《七修类稿.戴进传》则说镇守福太监向宣宗进献戴画四幅,还推荐戴进本人,但因宣宗听信了谢庭循的谗言,大为震怒,要斩戴进,戴只得连夜潜逃。明朝李翊的《戒庵老人漫笔》中也言及戴进遭刑,不被取用之事:“宣德间,昆山画士谢庭循,虽以画蒙宠,终日侍御围棋。时钱塘戴文进画法极高,与等辈十八人行取进京,皆不及戴者。考试,令戴画龙,戴本以山水擅名,非者本色。随常画龙皆四爪,呈御,上大怒曰:‘我这里用不得五爪龙,着锦衣卫重治,打御棍十八发回。’戴进被谗一事,在各家史籍中均有记载,说法虽各异,但有一点是可以肯定的,戴进在绘画上的超群出众的才艺引起了画院诸名家妒忌与排挤。时年,戴40岁(1430)左右。若按这个年龄及记载的戴进入画院的时间是宣德初年计算,戴进在画院的时间很短,也就3—5年左右。以上记述可以看出几个问题:一是戴进的确在被应招入宫廷画院,但时间很短;二是戴进的确在画院因绘画上的超群出众而受到他人排挤,从这种状况看,他也属于失意文人;三是宣德时期宫廷画院画风,的确与戴进画风相似,但当时同在宫廷画院的李在、谢庭循比戴年长,且得御宠,比戴进入画院时间还早,仅从画风上看,还不能认为戴进完全影响他们。从以上三条来看,笔者认为,戴进不应划入宫廷画院的代表人物,当然也不存在“复古派”的头衔。

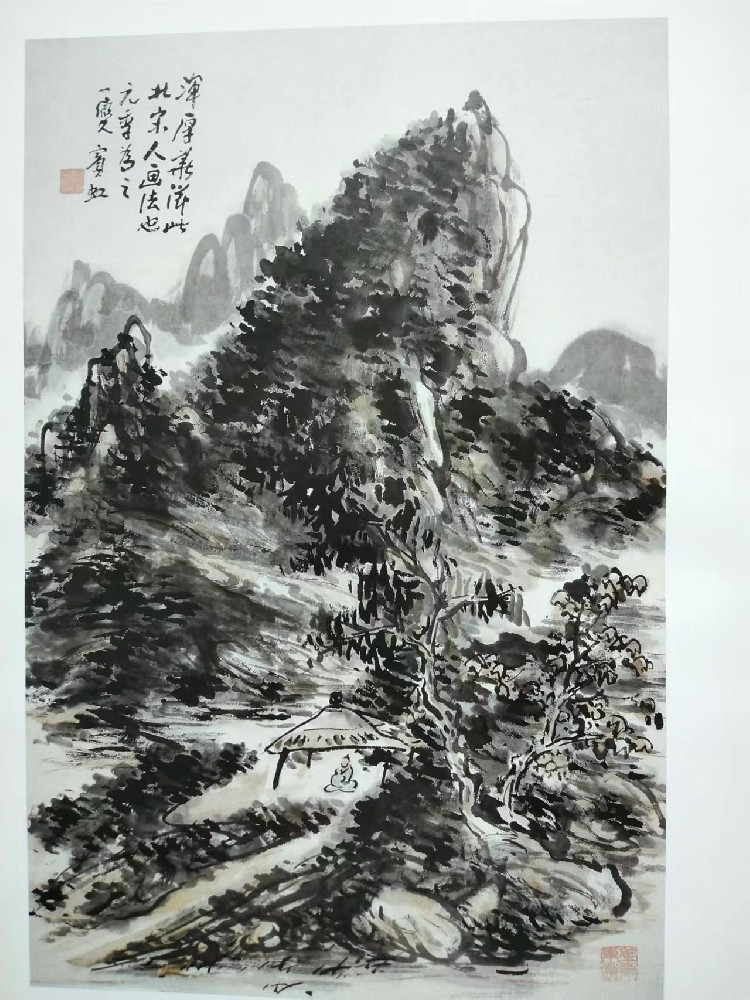

其次,戴进作为浙派代表人物,首领当之无愧,但作为“复古派”代表人物未必妥贴。浙派,亦称浙江画派,它是由伟大的画家兼学者戴进以其非凡的创造力和独特的风格而创立,并成为中国美术史上第一个以地名命名的绘画流派。自此,浙派绘画和浙派书画家饮誉海内外。浙派还有一重要支流,即以吴伟为代表的江夏派。浙派与明代初期的宫廷画院曾呈双峰之势,自宣德和正德年间,两派并列雄踞当时中国画坛,代表了当时绘画的主流。戴进、吴伟作为浙派的开创和传承者,称之为代表人物、首领当之无愧,这是其一。其二,从戴进与宫廷画院画风上进行比较:院体继承南宋山水画传统,比较谨守旧规,仿效几可乱真,风格雄健仍不失严整。戴进虽受南宋四家的影响,但他上溯北宋元人,笔墨劲健精微,墨色更加淋漓酣畅,画面动感强烈,气势豪放,具有较多新意。特别到了吴伟时期,则变为简括纵逸,格调更加豪放激荡。到了张路、蒋嵩、汪肇时期,则更趋于简率狂放、墨气淋漓。戴进、吴伟以其精湛的功力和创新的面貌,使浙派一时崛起和持续兴盛,学者蔚然成风,左右画坛100多年,这岂是复古派所能及之?

再者,戴进、吴伟为代表的浙派所创造的成就与在画史的地位远未成正比。后期浙派日渐出现末流之弊,缺乏新意,一味草率,逐使此派趋于衰微,其地位终被明代中期新兴的吴门四家替代。这固然有其自身发展桎梏、社会环境变迁有关,因明朝中期苏州地区纺织业的大力发展,商品经济较为发达,逐成为江南富庶的大都市,也逐以绘画中心随之而转移等因素外,还有其重要的原因,即明晚期,众多繁盛的画派的涌现,特别是莫“南北宗”论和董文人画理论的出现,为争夺画坛话语权,采取各种手段,抬高自我,派别相激,相互诽谤,自清初至今,仍存以讹传讹,相互传抄,致使一些画派名大实小,名不属实;一些画派果大名小,功成名不就。

从以上三点看出,以戴进、吴伟为首的浙派,不仅不是保守、迟滞画坛前进的“复古派”,而是顺应潮流,传承宋元传统绘画,特别是在吸取了南北宗绘画和南宋院体绘画长处的基础上,勇于创新,自我融变,而大有成就的明代早期文人画的主流大军。

比较浙派而言,吴门四家在画坛上的成就地位,尽管也遭受到董其昌多方面的评击,但日子要好过得多,还属基本正常。

吴门四家主要在山水画上成就突出,他们远师两宋,近师元人,无论对南宋院体绘画还是对元四家绘画都有新的突破。在人物画和花鸟画方面也各有建树。四人中除仇英外,另外三人尤其注重诗、书、画的有机结合,使文人画这一优良传统绘画更加臻善完美、普遍,有力的影响了明代后期的松江派,以及后来的苏松派、云间派等画派。吴门四家,雄踞明中期画坛150多年,成为明代文人画主流大军,对明后期、清代及现代都产生较大影响。同时也成为明代文人画完全成熟的重要标志之一。

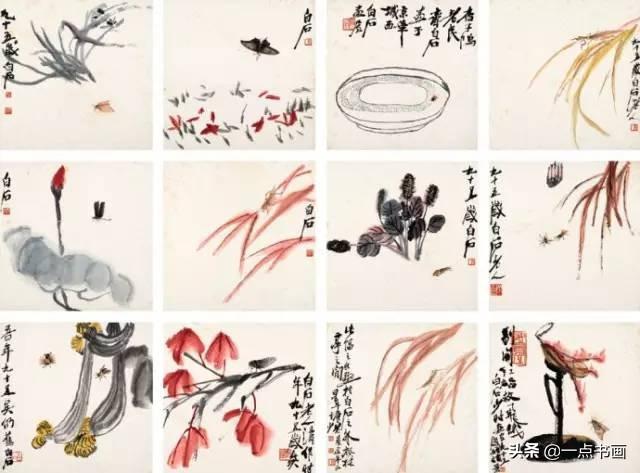

三、青虅白阳花鸟绘画成就,也代表了文人画在这一绘画题材上的完全成熟。徐渭、陈淳二人,在花鸟画方面,吸收了宋元以及沈周、林良等水墨画的长处,又有重大的创新,他们从根本上完成了水墨写意花鸟画变革的一代双雄,其画风有力地推动了后世写意花鸟画的发展,特别是徐渭,在题材方面,更是大胆突破客观物象形质的局限,赋予物象以强烈的个人感情,作品或缘物抒情,或借题发挥,一反吴门四家文人画恬适闲雅的意趣,而直抒激荡不平的心绪,产生撼人心弦的艺术感染力。在艺术形式上,他擅长泼墨法,以狂草般的笔法纵情挥洒,不拘成法,形象脱略形式,追求气韵,墨色滋润淋漓,奔放流动,充分发挥了生宣纸的晕渗效果。这种随意点染的画法,气势磅礴,纵横睥睨,恰当地表达了画家炽热激愤的情怀。徐渭的画风,对后世的八大、石涛、扬州八怪、海派等都产生了深远影响。由于明代中期花鸟双雄的出现,标志着此时文人画在此题材上的完全成熟。

四、莫是龙、董其昌、陈继儒松江三人,对文人画理论上的归纳、传扬,实现了文人画理论上的重大突破,煽动了当代,疑惑了后人。

莫是龙在《画说》中首提:“禅家有南北二宗,唐时始分,画之有南北二宗,亦唐时分,但其人非南北耳。北宗则李思训父子著色山,流传而为宋之赵斡、赵伯驹、伯啸,以至马、夏辈。南宗则王摩诘始用渲淡,一变钩研之法,其传张躁、荆、关、郭忠恕、董、巨、米家父子,以郅元之四家。亦如放六祖之后,马驹、云门、临济儿孙之盛,而北宗微矣。要之摩诘所谓云峰石碛,迥出天机,笔意纵横,参乎造化者。东坡吴道子、王维画壁亦云:“吾于维也无间然。”知言哉!

在莫是龙上段话发表20多年后,董其昌在莫论基础上顺其思路又提出:“文人之画自王右丞始,其后董源、僧巨然、李成、范宽为嫡子。李龙眠、王晋卿、米南宫、及虎儿,皆从董、巨得来。直至元四大家,黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭,皆其正传。吾朝文沈,则又遥接衣钵。若马、夏及李唐、刘松年,又是大李将军之派,非吾曹当学也。”

董其昌在其《画禅室随笔》题自画部分跋仲方云卿画中明确写道:“云卿一出,而南北顿渐,遂分二宗。”董其昌自己都承认“南北宗”论源于莫是龙,而我们一些现代学者还在自摆乌龙,多数是不明就理,人云亦云。

但有一点要注意:董其昌在“仿”莫是龙南北宗理论时,除少部分画家(另外还添加了一些)、顺序及表述稍有不同外,关键处增加了“文人之画自王右丞始……”、“……皆从董、巨来”和“……非吾曹当学也”三句。这一“添头”把“南北宗”论拉採到了他自己崇尚的“南宗”----既时尚的“文人画”论上来了;这一“定中”将“文人画又都源自南宗的董、巨”给予定格;这一“加尾”更明示了“打击”对象。

“南北宗”论一出,善于“仿”“临”“摹”的董其昌,借助他巨大的社会影响和画坛的话语权,加之又赋予了“文人画”的概念,立即受到同时代的陈继儒、詹景凤、张丑、唐志契、沈颢等人的竞相附和,相互追逐吹捧,迅速流传开来,并逐渐成为一个品评画家的理论标准,甚至发展到成为打击排斥其他画派的锐器。到了清代成了正统派的法宝。如王原祁说董“犹文起八代之衰”。

“南北宗”论成为系统学说后,也受到尖锐批评。这种批评虽前代有之,但多以今人批之。谢稚柳认为是“标新立异”、“自相矛盾”;启功认为是“谬说”,“这件‘公案’到现在还是有重新提出批判的必要”;徐悲鸿说:“董其昌、陈继儒才艺平平,吾尤恨董断送中国画二百余年,罪大恶极。”

这些批评不无道理。但无论如何,莫是龙“南北宗”论的提出,董其昌“文人画”论的补充,都是中国绘画史上,特别是文人画史上的一次理论赏识、探讨,并企图寻求文人画从实践到理论上的突破。同时借助当时的社会环境和董其昌特殊身份以及与他人的相互追捧、传扬,煽动了当时画坛,也疑惑了后人。正是基于此,使它成为了明代后期画坛重大理论事件而留与后人纷争的噱头之一。

以上四点,构成了明代文人画的基本特征。这里面包含有师古的传承,有元人的承接,有时人的开拓,也有南北画风的交集。若说两宋时期文人画的发展是从传统画风的分野而出,明人画风则多于师古的传承和南北画风的交集,加之文人画理论上的探寻,形成了明代特有的文人画画风,从而也使文人画在元代的基础上更加成熟,而占有画坛重要位置。

(未完待续)

编辑:收藏狗

下一篇:没有了!