第三阶段:文人画,成熟于元明(4)

蔡斯

明朝后期绘画,约从万历至崇祯(1620—1644)年间,仅历时20来年。

这20多年里,社会时局动荡不安,统治者内外交困,天灾人祸不断。朝内,党派纷争,争权夺利,宦官掌权,奸党当道;民间,税赋激增,民不聊生,农民纷纷揭杆起义;边境,立清反明的势力日益强大,战事不断。明王朝处在大厦将倾的风雨飘摇之中。

这期间,衣食无忧的文人们,在程朱理学及王阳明心学“立德、立言、立功”的思想指导下,特别是明朝后期,李贽自由主义横行,主张“个性解放,思想自由”,“提倡人类平等,反对封建礼教”、“反对理学空谈,提倡功利主义”及“至道无为”的政治思想。文士们在全国各地纷纷建立书院,并以此为讲台,抒发已见,批评时政;借助当时发达的印刷技术,争相著述立说,阐述已见,以达当代英名并传世后人。规模之大,数量之巨,范围之广,都是历代前朝所不及。其中,不乏有为“卖点”而拉名人大旗,东辑西编的乱象存在。

这期间,画坛也不平静。在画家的群体、形式上,以地区为代表的文人画家,三、五成群,自立门户,一时间画派林立、争相斗艳,十分繁荣;在绘画题材上,山水、花鸟、人物、四君子等全面发展,遍地开花;在绘画的著述上,比以前任何时代都丰富,不仅画史、画论众多,还出现丛书辑录、题跋、笔记、信札也多成为专集。在这样的背景下,莫是龙的《画说》诞生了,又过了二十多年,董其昌带有《画说》基因的《画旨》、《画眼》也转世来到人间;在书画的市场繁荣方面,由于当时资本主义萌芽的兴起,商品经济的涌动,形成了历史上第二次高潮,书画作伪也更加普遍;在绘画的鉴藏方面,在前期宫廷收藏的带动下,民间收藏也随之兴起,中期以后,官府收藏逐渐流散于民间,民间出现许多像项元汴、周六观等大收藏家。鉴藏之风更盛于前代。

下面,分别介绍这个时期三位不可逾越的代表性人物------莫是龙、董其昌、陈继儒。

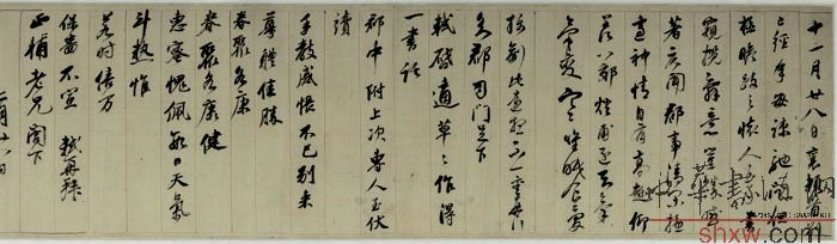

首说莫是龙(1537—1587),得米芾石刻“云卿”二字,因以为字,并以字行,后更字廷韩,号秋水,又号后明,南直隶松江府华亭(今上海松江)人,一生四次科考落弟,以贡生终。父莫如忠(1509—1589,也有人认为1508--1588)。莫是龙十岁能文,精诗文、擅书法、长绘画,精研绘画、书法理论,著有著名的绘画论著《画说》,书中著名“南北宗论”,影响画坛至今400余年。

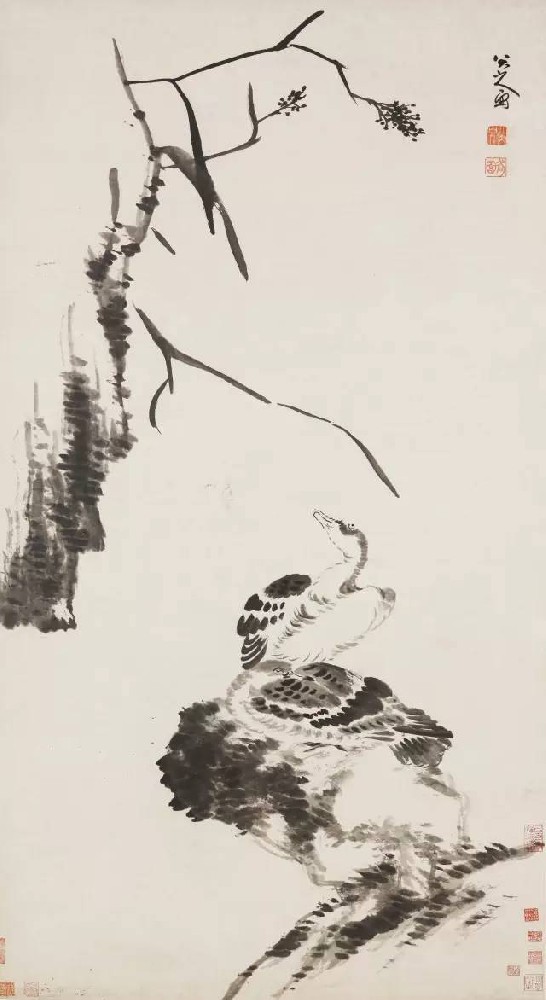

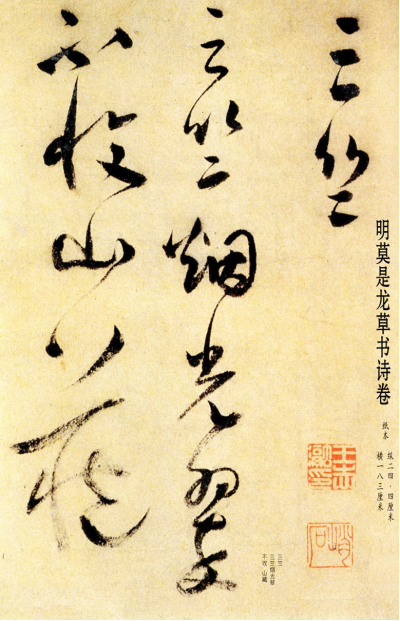

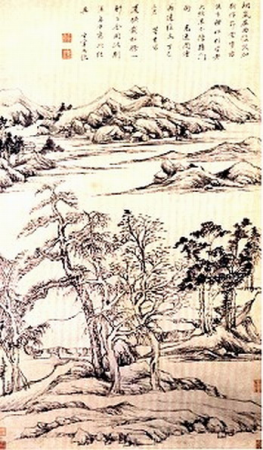

(图一、莫是龙《山水图》)

莫是龙出身仕宦世家,其父莫如忠,字子良、号中江,嘉靖十七年(1538)进士,官至浙江布政使,洁身自好。寻告归,杜门著书。家富收藏,尤以藏书,到莫是龙时达到极盛。如忠工诗,尤工近体,有《崇兰馆集》。书法以二王为宗,草书势若龙蟠虎卧,行书风骨朗朗。董其昌言:“吾乡莫中江方伯,书学右军,自谓得之圣教序,然与圣教序体小异。其沉著逼古处,当代名公未能或之先也”。

莫是龙从小是在虞山其舅父杨义家长大的。杨义,字梦羽,号五川,历任工部主事、礼部等郎中,擢生山东副史,辞官归乡后,以读书著述为务,并致力于宋元旧本的收藏和文物古董的鉴赏,并建立了一座藏书楼,名为“七桧山房万卷楼”。莫是龙自幼的耳濡目染,对于版本鉴别很有自己的心得体会。杨义身故后,杨家“因事被累”,莫是龙便将舅父藏书中的珍本带到松江,收藏在莫家“城南精舍”的“石秀斋”中,经常鉴赏校勘,在很多藏书上留下了他的笔墨题识。

莫是龙从小就有神童之誉,八岁读书,目下数行。十岁善属文,以诸生久次,贡入国学,廷韩有才情,风姿玉立。少谒王道思于闽,赠诗云:“风流绝世美如何,一片瑶枝出树初。画舫夜吟令客驻,练裙昼卧有人书”。其风致可想也。十四岁补郡诸生,十六岁作《秋山无尽图卷》已十分可观了,20岁作《乡居感怀》,表现出他对追求功名失利的苦恼,己少年老成……《石秀斋集》的前面有张长舆撰的小传见其个性:“先生少负俊才,早年家学。刺经读史,则理窟穷探掞藻,摛华则文心妙解。加以义能掩日,气可笼霄,情投则推赤心于韦布,意拂则白眠于公卿。是以爱者固敛衽而推,忌者则侧目而视矣。先生自以名冠群髦,志轻一第。而公车屡蹶,国室长韬。人嗟和氏之冤,时谓刘贲之屈”。此段将一个才俊英才少年,一如其书,性格豪爽俊迈、极富性情中人的面目跃然纸上。

莫是龙极富文才,诗文皆情辞两美。他在32岁时便有《莫少江集》问世。当时锡山俞宪为刻《二莫集》,而名噪一时。35岁曾作《送春赋、并叙》,得到当时文人的激赏。王世贞题曰:“廷韩此赋,可谓文生于性,廷韩此书,可谓笔外有情,令人有翰墨之外有章台走马之兴,几欲奇之”。王穉登题云:“《送春赋》叱辞如烂花,当时江郞梦笔时耶。书法韶令英英,逼人子敬,白练群中墨,属泽家之季矣。靡靡隃快哉,莫盛仆且耳熟”。当时俊才如王世懋、俞允文、欧大任、皇甫坊、梁辰鱼等均大幅上题跋称赞,足见莫是龙文才、书艺之高超。

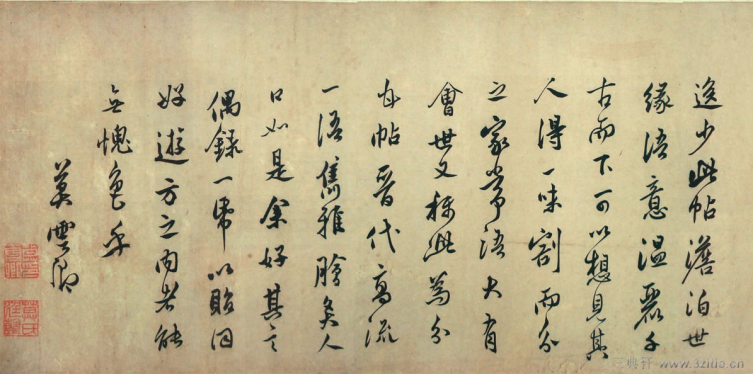

(图二、莫是龙《草书诗卷》)

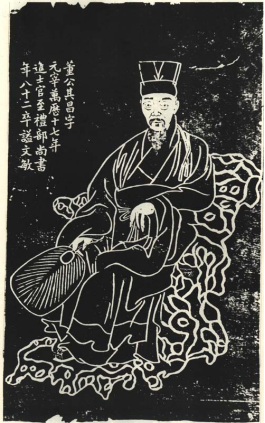

莫是龙亦是明代书法大家。他远追魏晋锺繇、二王,近师宋人米芾,小楷精工过于婉媚,行草豪迈,姿态万象。董其昌曾说:“父子书家,自羲献后,有欧阳询、欧阳通、徐峤之、徐浩。本朝则吾郡莫方伯与其子廷韩耳”。他还称赞莫是龙的书法:“廷韩则风流跌宕,俊爽多姿,酝酿诸家,匠心独妙”。莫是龙的书法成就主要体现在小楷和行草、大草三种书体。他的小楷吸收了钟、王小楷的成份较多,用笔沉稳、矫健,线条醇厚、饱满,点画凝重,风骨遒迈。但笔画中粗细悬殊,长短不一,显出虚与实相生,轻与重的和谐,避免了单调乏味。结体奇正相杂,多有变化。章法安排字距疏朗宽绰,字形大小一任自然。总体看,精工中有矫健,精致中有活泼,耐看,有意味。他的行草和大草成就最大,也最能表现出其个性的豪迈与洒脱。他在40岁时,书法已十分成熟。行草风格特征上风骨爽朗,俊逸多姿,风神潇洒,流畅多变,极尽奇宕纵逸之致。他在书写的点画上筑基二王,点画精微,风姿俊逸;在书写的优扬顿挫上,极富才情,一路写去,酣畅淋漓,看似无心,而纵横跌宕,新奇叠出,实则匠心独运,万难摹仿;在书法的气豪方面,更是独具特色,气豪十足,用笔快捷、爽利,从不滞疑;在结字结体上,疏密有致,豪迈有气。他的大草更是情趣使然,气势夺人。技巧上狂放颠逸、娴熟之致;用笔用墨上,精彩纷呈,枯笔烂漫,精气弥漫;抒情上更是激情洞开,万马奔腾,天真纵逸,痛快淋漓。莫是龙还著有《论书》和《书评》两篇,还有散见于其文集中的书画题跋。由此看来,他是一位理论和实践并重的书法家和理论家,书法与理论相契合,主张师法古人,并在其基础上创其新、求其变、得其趣,因此其书法妙若天成、独树一帜,为明朝书法理论的发展起到了推波助澜的作用。

(图三、莫是龙《录“晋书”王羲之与谢万书》)

莫是龙还是绘画大家。他的绘画成就是与他的家学和天赋分不开的。他在为徐文卿所画山水的题跋中写到:“余平生雅好书画,壮年精力半疲于此,虽未便诸古人,然得其得趣,合撰往往不恶,遂为交游中好事者所赏”。他在十六岁时所作的《秋山无尽图卷》,已经相当可观。作出象样的山水图卷,不要说与他年龄相当的同龄人困难难以想象,就是具备相当水准的画家作长卷,都是极穷尽能力的事,仅此,可见他的绘画天赋非同常人。他在该图卷的题跋中写到:“每登名山,常思作图,竟未可得。今日张伯起从舟中游新江,遥望山川嵚秀,岩壑幽奇,因展箧中所藏黄大痴《秋山无尽图》把玩,心境顿开,颇合我意,参其法度,遂为作之”。这种极其成熟的口吻与文字功夫,哪像十六岁少年?!其时,董其昌还未出世。在董其昌25岁时,看到莫是龙作画,“咄咄称赞”(《画禅宝随笔》卷二题莫秋水画),董对莫氏父子都颇为赞赏:“始知公(即莫如忠)深于二王,其子云卿亦工书”(《评书法》)。董还评价莫是龙:“游道即广,鉴赏之家无不遍历”。在万历三十年(1602),沈及之搜集镌刻的《莫廷韩遗稿》中,记述莫是龙跋自画卷中云:“余于绘事,时时自适意。偶有合作,辄亦妄自矜重,不轻示人”。在何三畏《艺园集》卷十六、《莫廷韩传》中记述称:作画“必坐密室染就,不今左右宾友知之,及工甚,乃辄出以示人”,而“所谓十日一山,五日一水者,每点染一幅,人争购之”。是其画名也已不胫而走。上述两则摘录莫是龙作画轶事,说明了以下几个问题:一是说明他作事相当认真负责,从不浮言塞辄,马虎行事,决无文人墨戏之嫌;二是说明他的画技已达到较高的程度,名重当代;三是说明他为人处事的慎重,从不沽名钓誉,体现出良好的人格力量。

莫是龙最大贡献莫过于著作《画说》,并在《画说》中首次提出“南北宗论”。(以后将发表这方面的专题考证论文,敬请关注)。暂不论“南北宗论”逻辑是否严密,喻禅是否妥贴,分派是否科学,但就他在画史上的首次提出,大胆总结,以及涉及画史的广度与深度,都是史无前例的。从而也体现出一个伟大的、有良知的书画理论家不为人佑,大胆探索,勇于革新的豪迈气概。这一理论的提出,与他的家学、天赋、文、诗知识及书画的亲自实践,并取得卓著成就相符相承,从而也使他短暂生命像流星那样,在划过天际的瞬间,更加灿烂辉煌,而名垂青史。

(图四、莫是龙画像)

再谈董其昌(1555—1636),字玄宰,号思白、思翁,别号香光居士,松江华亭(今上海松江)人,明朝政治人物,书画家。

(图五、董其昌石刻像)

董其昌出身贫寒之家,早年在平湖城西门冯大参家坐馆当过私塾。自谓“十七岁参加松江府会考,因松江知府衷贞吉认为董写字太差,只得第二名,从此发愤临池”(对此,从无人提出过置疑,封建社会壁垒森严的科考制度,既然存在这种可能,也未必让其知晓)。于万历十七年(1589)中进士,入选翰林院庶吉士,翌年受命编修实录史纂。万历十九年(1591)告归。万历二十二年(1594)应召再次进京,任皇太子朱常洛(1582—1620)讲官。万历二十六年(1598)任湖广按察司副使。万历二十七年(1599)拒迁外省任职,称病归隐。万历三十二年(1604)曾短期出任湖广提学副使,仅一年就告退。后17年间一直闲居乡里。泰昌元年(1620),明光宗继位,即曾受教于他的太子朱常洛登基,受太常寺少卿、掌国子司业事,在董其昌应召准备进京时,登基才30天的新帝中毒身亡。天启二年(1622),董其昌又被继位的明熹宗(在位1620—1627)再次召回北京,仍受太常寺少卿之职,参修《泰昌实录》。后又被任明万历帝《神宗实录》纂修,被派到南都南京。天启四年(1624)初回到北京,随身带有三百多卷编集的材料。天启五年(1625)荣升南京礼部尚书。天启六年(1626)又悄然告归还乡。崇祯四年(1631),年已77岁的董其昌再次被启用到北京,任礼部尚书,掌詹事府事,并被明朝末代皇帝思宗诏加他为太子太保。此间,与阉党阮大铖过从至密。崇祯七年(1634),董其昌再致仕返回华亭。崇祯九年(1636)八月,在当地病逝。谥文敏,后世又称董文敏。

董其昌一生中六次被任官(其中一次未到任),四次主动辞官归隐,这在历史文士中不曾多见。这种亦官亦隐反复运作经营,也使其董的书画艺术对当时及后世产生极其重要的影响不无关系。

董其昌以书法名盛,兼工、楷、行、草书,尤以草书造诣最高,但历来评说褒贬不一。褒者倾其溢美之词,认为:书法至董其昌,是极古法之大成,“六体”和“八法”在他手下无所不精,在当时已“名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之”。他的行书以“二王”为宗,又得力于颜真卿、米芾、杨凝式诸家,并受到赵孟頫书风的影响。用笔精到,能始终保持正锋,作品中少有偃笔拙滞之笔;用墨也非常讲究,枯湿浓淡,尽得其妙;风格萧散自然,古雅平和。许多作品行中带草,轻捷自如而风华自足。但他对自己的小楷相当自负。褒者队伍中主要以王文治、谢肇和周之士。王文治称:董其昌书法“书家神品”;谢肇称其“合作之笔,往往前无古人”;周之士说他“六体、八法,靡所不精,出乎苏,入乎米,而风采姿神,飘飘欲仙”。褒者们还祭出康熙大旗,称康熙帝曾为他的题过一段长跋语,加以赞美。还据说,康熙帝亲临董书,致使董书得以风靡一时,出现满朝皆学董书的热潮,甚至一时追逐功名的士子几乎都以董书为求仕捷径。

(图六、董其昌《临宋四家》卷)

在对董其昌书法艺术贬者队伍中,主要以包世臣、康有为最为激烈。包世臣认为董书“行笔不免空怯”。康有为在《广艺舟双楫》中讽刺道:“香光(董其昌)虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭。若遇大将整军厉武,壁垒摩天,旌旗变色者,必裹足不敢下山矣!”

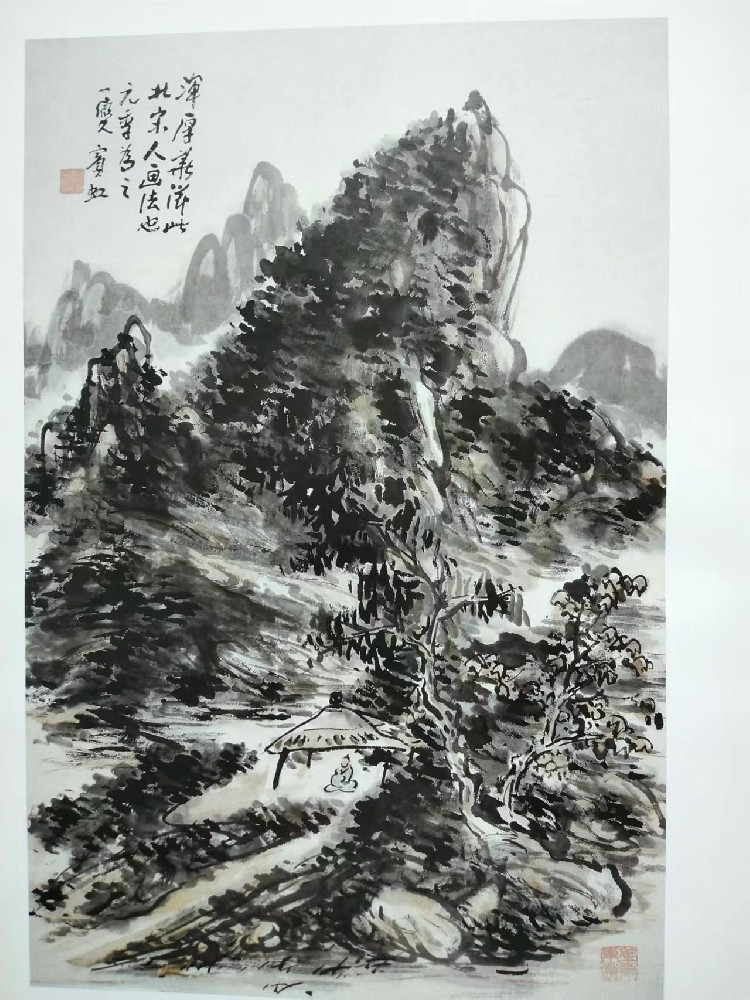

董其昌的绘画主要成就是山水画。他的山水画主要两种面貌,一种是水墨或兼用浅绛法,这种面貌的作品较多;另一种是青绿设色山水,时有没骨,比较少见。他极其重视师法古人的传统技法,题材很少变化,只是在笔墨的运用上,较注重以书入画,注重墨色的浓淡干湿,有自己的体会。他的绘画作品,主要是临仿宋元名家的作品,并在题识中加以标榜,虽然处处讲摹古,但他的摹古,只是自己随心所欲拟意,并非真正的拟古,而是脱离窠臼,为达自成风格。在绘画的特点上,是在师承古人的基础上,将书法的笔墨融入绘画的皴、擦、点、划之中。崇尚董画的人认为:他所作的山川树石、烟云流润、柔中有骨,转折突变,墨色层次分明,拙中带秀,清隽雅逸。也有人认为,他的山水画作品,用笔柔和,秀媚有余,魄力不足,缺乏气势,且多辗转摹仿,如《山月关蒲雪图》、《溪山平远图》,皆为摹古之作。加之官高位重,频于应畴,多数作品均为代笔。据启功先生考证,及现代学者研究发现,书法的主要代笔人物最著名的是吴易,绘画的代笔有赵左、僧珂雪、沈士允、吴振、赵问、叶有年、杨继鹏等。

(图七、董其昌《高逸图》)

董其昌在书画理论上,剽劫了莫是龙《画说》之要旨,继承并传扬了“南北宗”之说,在晚明的20余年里及清初画坛影响极大,对中国近现代、当代所造的影响及混乱,仍然在发挥着作用。他的主要传世书画理论著作有《画禅室随笔》、《容台文集》、《画旨》、《画眼》等。

董其昌虽领军晚明画坛,并影响后世300多年,在“南北宗”论中将院体画和文人画进行大肆区分,是以文人画领袖自居,也的确有不少文人墨客,将其奉为“一代宗师”、“董其昌山水树石……本朝第一”等赞美之词,但按照蔡斯“文人画新解”定义,董其昌还不能算一个标准的、完全意义上的文人画家,作品也当然不具备完全意义上的文人画。那么,对董其昌在画坛上的又如何定位呢?笔者认为:董其昌应定位为“名人书画家”,其作品应定位于“名人画”。理由主要有以下三个方面。

其一,董其昌一生为宦,且官至礼部尚书,掌詹事府事,被奉为太子、太保。从万历十七年(1589)中进士,一直到崇祯七年(1634),即病逝的前两年,虽然几进几出,但仍以官职著称。即使在中进士前的30多年里,除幼年外,也是在追求功名而多次参加科考。总其一生,以宦为终,且名气也是以官职影响为主。他的这种终身为宦身份,应像赵佶、蔡京和乾隆那样,定为“名人书画家”。

其二、从文人画的萌牙、兴起及到元代时初步成熟期,创作文人画的主体“人”,在“文人画新解”定义中,分出了三个成份,首先是“人”,这个“人”包括绘画的艺人、匠人等,不要求具备很高的文化知识、文化修养等方面的文知、文识;第二种才是“文人”。这种“文人”包括了原文人画意义上“文人”涵盖范围,即“文人画所具有的文学性、哲学性、抒情性。”还包含“所谓文人画或谓文人作画,知画之为物。是性灵者也、思想者也、活动者也,非器械者也,非单纯者也”。第三种是“失意文人”。这是在第二种“文人”范畴更一步递进,这一点,对定位“文人画”极为重要。王维、苏轼是在萌牙、兴起期为代表的单个或少数文人的失意而抒发胸中郁忧之意的,到了元代,以赵孟頫和元四家为代表的整个汉民族文人的整体失意,再到清代的四僧的部分群体失意。笔者正是基于这个原则标准的设定,才比较恰当、或比较确切地界定“失意文人”而为的书画作品才称为正宗地、地道的文人画。倘若这一条不予界定,恐怕赵佶、蔡京、乾隆、董其昌等都会被纳入文人画之列;还有其它类型的得意文人之画也会列入文人画之列,这样就无法理解真正的文人画了。

其三、从董其昌书画作品分析界定。董的为人和艺术成就虽不像《民抄董宅事实》描述的“当问其字非颠米,画非痴黄,文章非司马宗门,翰非欧阳班辈……”那样,但此说也不无道理。先看董其昌的书法,虽远追二王,并没有二王之骨,虽以米芾自居,而没有米芾之“颠”,虽遍临古今名家,但都未能临其神,取其精,强自我,不仅“行笔空怯”,还只是一味的纤细柔丽、猥亵萎靡,“然如休粮道士,神气寒俭。若遇大将整军厉武,壁垒摩天,旌旗变色者,必裹足不敢下山矣!”董的画仍然像书法一样,多为仿、拟、摹宋元名家,自己创作的很少,仍然一个“仿”字了得。这种“仿”又与其他画家的“仿”不一样,董“仿”完全是出于自己的“逸情”、“延寿”和“墨趣”。至于象谁似谁,在董的眼里已无关紧要。倘若不象他的书法落款一样,属上“其昌”、“玄宰”、“香光居士”等之名,恐怕很少有人认得出是他的作品,XX作者的姓名不加上“仿”,恐怕也未必有人认得出是仿哪位原作者的作品。董其昌最负盛名的,恐怕还是被现代有些学者因“自摆乌龙”而挠乱了真象的“南北宗”论。其实,这又是董其昌诸多“仿”、“临”、“摹”中的一种,说剽劫对他这样位高名重的人有点“不尊重”,其实他这一绘画理论仍然是“仿”莫是龙《画说》的产品之一。不过后期经过他特殊身份的传扬而名誉海内外。

若仅以上三条,把董其昌书画艺术定为完全的“名人书画”,也还是不全面的,或似有偏跛之处。不可否认,董的书画艺术和书画理论,都取得相当大的成就,其中包含文人画的诸多成份,特别是在传承弘扬莫是龙“南北宗”论方面,对文人画的研究、认识及发展,也都起到极其重要的传承、弘扬作用。但根据文人画自身发展的特点,各方面的条件、要素综合分析,就像南宋四家院体、画家那样,虽然带有文人画的诸多成份,仍不能定为“文人画”一样的道理。笔者认为董其昌定为“名人书画”比较妥贴。

后说陈继儒(1558—1639),字仲醇,号眉公、糜公、眉道人。华亭(今上海松江)人。工诗善文,书法苏米,喜收藏,兼能绘事,屡奉诏征用,皆以疾辞。诸生年二十九,隐居小昆山,后居东佘山,杜门著述。

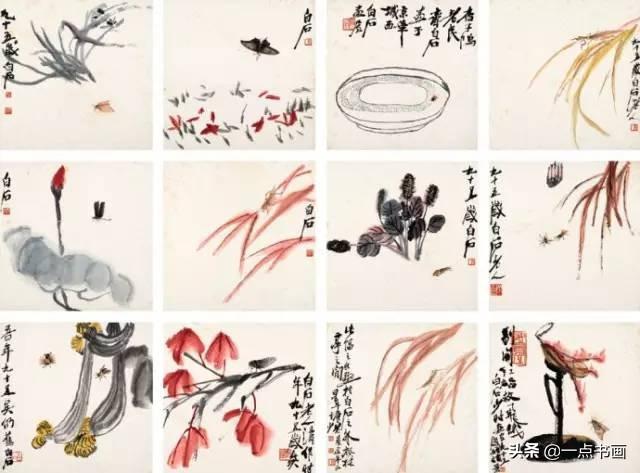

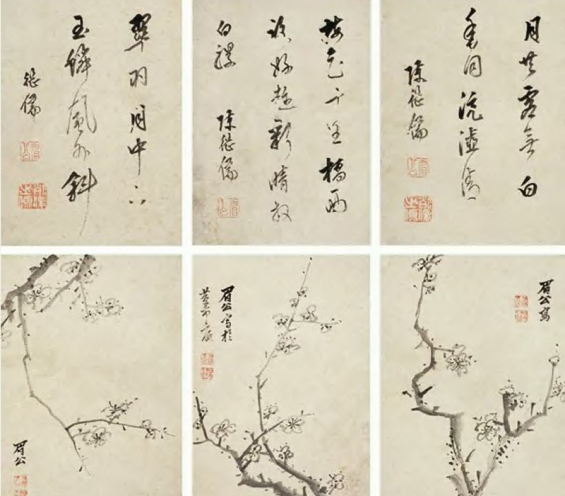

(图八、陈继儒《梅花册》之一)

陈继儒学识广博,诗文、书法、绘画均擅长,并喜爱戏曲、小说。所藏碑石、法帖、古画、砚石、印章甚丰。他的书法学苏、米,对苏、米墨述,最为喜爱,将搜集来的苏、米残碑断简,亲自摹刻,出版。书风萧散秀雅。陈继儒的绘画题材,主要以山水为主,也画道释人物,梅、兰、竹、菊。所画山水,空远清逸;所画梅竹,点染精妙;水墨梅花,乃其首创。陈继儒的画风,形成了一种柔和并重、柔中有刚;有笔有墨、笔墨互动;水墨清润,笔墨清晰;自然随意,意态萧疏的画风。

陈继儒对书画理论亦有研究,撰述有《妮古录》四卷、《珍球船》四卷、《皇明书画史》、《书画金汤》、《墨畦》等。他还摹刻《晚香堂苏帖》、《来仪堂米帖》、《宝颜查秘籍》六卷等。

陈继儒最大贡献是在《宝颜堂秘籍》中,首次选镌刻了莫是龙《画说》。《画说》中记述有完整的“南北宗”论。这是绘画史上第一次提出“南北宗”一说。正是由于陈继儒对《画说》的第一次镌刻刊印,以及他与董其昌等人书画反复题跋,专著、编著的不断问世,展转传扬,相互追捧,遂形成了“南北宗”、“文人画”舆论的时代洪流。一时间,以南宗为宗的“文人画”思潮遍及画坛,影响至今。

最后,对莫是龙、董其昌、陈继儒三人的简要对比。

先看看年龄的距离:莫是龙生于1537年,较董其昌(1555)大19岁(虚岁),比陈继儒(1558)大22岁。

仕途上的比较:莫是龙,以贡生终;董其昌,礼部尚书;陈继儒,以诸生终。

师从关系:董其昌在《容台文集》卷二说:“徒以曩时读书莫中江先生家塾”。系指其18岁时(1573年),其时,莫如忠64岁,尚在浙江任右布政,并非经常在家,其实是莫是龙在执教董其昌。董在25岁时,观莫是龙作画,“啧啧称赏”,对莫氏父子书画称道:“始知公深于二王,其子云卿亦工书”。因此,莫是龙在书画方面对董其昌的影响不容置疑。董其昌与陈继儒一生交好。

当时画坛上的影响:据与莫是龙同时期的詹景风著《詹氏性理小辩》,在卷四十《书旨》和卷四十一《画旨》中,分别列出从洪武至万历几乎囊括明代全程的“书家186人”和“画家117人”中,都有莫是龙一席之地,而于董其昌则只字未提。该书成书约1602年前,当时董其昌已45岁至47岁之间。说明董其昌当时还无名气。

当时画派上的影响:后世一般认为,唯独董其昌执松江画派牛耳。史实是:所谓“松江画派”,是指晚明松江府治(今上海松江地区)下三个画派的总称。一是以赵左为首的“苏松画派”;二是以沈士充为首的“云间画派”;三是以顾正谊为首的“华亭画派”。莫是龙也是早期的活跃分子。约在1620年(董其昌65岁)以后才逐渐取代一些重要地位。在全国画坛,更未众望所归,与地方性画派如蓝英的“武林派”、项圣谟的“嘉兴派”以及程嘉燧的“新安画派”等相互形成名家竞争、画派纷争的局面。他们的声名虽显赫一方,却未形成全国声势。陈继儒同时也是松江画派这一时期活跃骨干之一。

各自在书画及理论方面的成就,上面已单个论及,不予赘述。

总之,莫是龙、董其昌、陈继儒在晚明书画坛上成就卓著,名气颇大,特别是董其昌利用亦宦亦隐,官高名重的特殊身份和占据的画坛话语权的份量,加之陈继儒在当时的名气和威望,共同将莫是龙《画说》所阐述的“南北宗”论,即文人画说推到一个狂热的高峰,对后世影响甚深。

(未完待续)

编辑:收藏狗