中国文人画新解(九)

蔡斯

第一阶段:

文人画,萌芽于汉唐(1--5)

《张僧繇作品》

南朝宋明帝刘彧时常侍左右的宫廷画家陆探微,擅画肖像、人物,兼工蝉雀、马匹、木屋,亦写山水草木。师法东晋顾恺之,被称之为中国最早的画圣,在中国画史上,据传他是正式以书法入画的创始人,他“以书入画”实践,比赵孟頫倡导的“以书入画”理论要早至少800年。南朝齐谢赫评其画说:“穷理尽性,事绝言象,包前孕后,古今独立,非复激扬所能称赞。但价重之极乎上,上品之外,无他寄言,故屈标第一等”。第一品共有五人,陆位列之首。唐张怀瓘谓:“陆公参灵酌妙,动与神会。笔迹劲利,如锥刀马。秀骨清像,似觉生动,令人檩檩若对神明”。后人把他和顾恺之并称“顾陆”,号为“密体”,以别于张僧繇、吴道子之“疏体”。画史上将他与曹不兴、顾恺之、张僧繇并称为“六朝四大家”。

从谢赫和张怀瓘的评述中,我们可以看出陆探微的绘画主要有两方面的特征:一是人物外在形象的清秀瘦削和绘画用笔追求如刀刻般的刚劲有力;二是超越于对外在形式的关注直达理想人格本体的精神层面。所以当人们面对画面时会产生“令人檩檩若对神明”的感觉。另外,他在绘画技法上也进行了新的探索,他将张芝的“一笔书”今草连贯一笔的行笔运势特点,巧思妙琢,敏锐把握,并将之引入绘画领域,创作出前所未有的“一笔画”法。唐代张彦远《历代名画记》卷二《论顾陆张吴用笔》中对比记载道:“昔张芝学崔瑗、杜度草书之法,因而变之,以成今草书之体势,一笔而成,气脉相通,隔行不断,惟王子敬明其深旨,故行首之字往往继其前行,世上谓之一笔书。其后陆探微亦作一笔画,连绵不断,故知书画用笔同法。陆探微精利润媚,新奇妙绝,名高宋代,时无等论”。

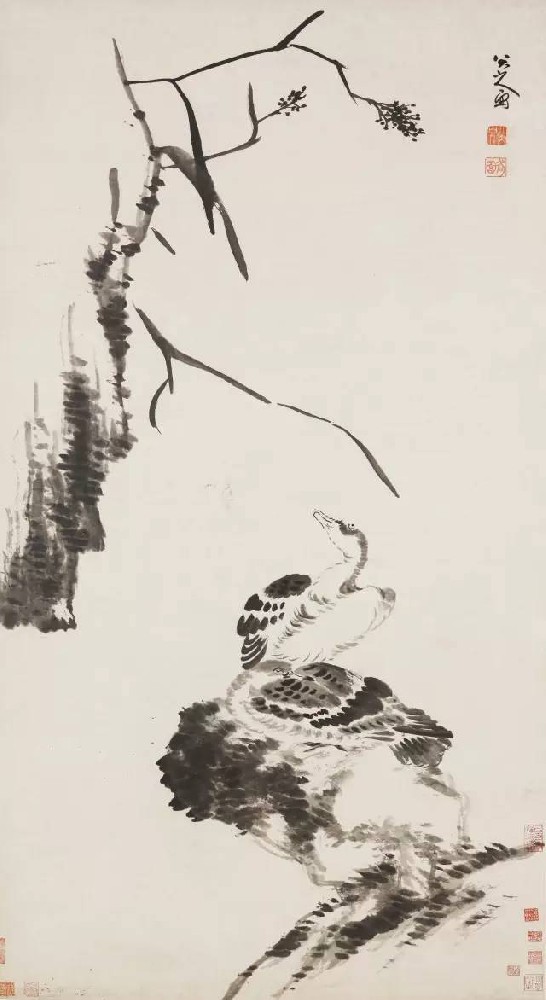

南朝梁武帝时,著名画家张僧繇是一位全才的大胆革新画家,被时人称为超越前人的画家,他始为武陵王国侍郎、直秘阁知画事,历任右军将军、吴兴太守。擅人物写真佛像,亦善画龙、鹰、花卉、山水等。张僧繇在绘画方面的成就是多方面的:一是擅长人物写真,为梁武帝诸子画像,画得维妙维肖;二是精于佛像,所绘佛像“面知而艳”,自成样式,被称为“张家样”;三是引入古印度画法,以朱色和青绿色画出凸凹花,将西方的明暗光影首次引入,具有立体感;四是创造了一种不用轮廓线的“没骨”法,全用色彩画线,改变了顾陆以来的瘦削型的形象,创造出比较丰腴的典型。张怀瓘评语:“象人之美,张(僧繇)得其肉,陆(探微)得其骨,顾(恺之)得其神”;五是将卫夫人《笔陈图》中书法用的“点、曳、斫、拂”等方法入画,创造出“一点一画,别是一巧,钓戟利剑森森然”的“疏体”绘画,这也大大丰富了中国画的技法,“张、吴(道子)之妙,笔才一二,象已应焉。离披点画,时见缺落,此虽笔不周而意周也”。此法与顾、陆紧劲绵密的一笔画相区分。这也是书画史上第一次记载以书入画的范例。还从此,确定了一种新的双向论论画规范,极大的丰富和拓展了以前绘画原则:“若知画有疏密二体,方可议乎画”;六是继承和发扬了顾恺之所提出的“传神论”,他把“阿睹传神”的理论用在了一切绘画形象的创造中,对于民族文化中一种“人心营构之象”的龙,通过他生动而高超的描绘,使之赋予了生命,使之能在“画龙点睛”之后“破壁而飞”。特别是他的“张家样”影响后世二百多年,并形成主流画风。张僧繇、吴道子的“笔才一、二,像已应焉。离披点画,时见缺落,此虽笔不周而意周”的“疏体”简笔技法,是文人画追逐的主要技法而延承至今。

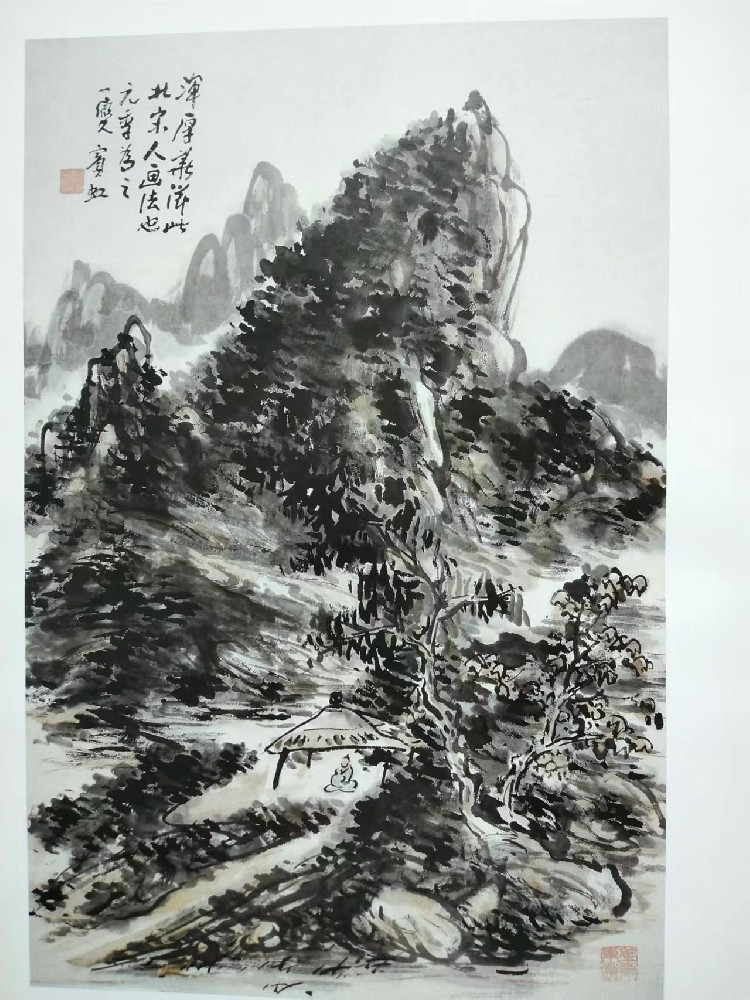

南朝还有个比宗炳稍晚点的画家叫王薇,他在《叙画》论中说:“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡,虽有金石之乐,珪璋之琛,岂能仿佛之哉?披图按牒,效异山海,绿林扬风,白水激涧。呜呼!岂独运诸指掌,亦以神明降之,此画之情也”。王薇认为绘画作品就是要以内在神明去捕捉和表现山水之美,这种创作和玩赏过程中的审美、享受,是玩赏金石之乐无法比拟的。这与宗炳的“畅神”说如出一辙。他的画也已无处可找了,留下的文字也并不多,但对后世文人画家的影响印象却是深刻的。

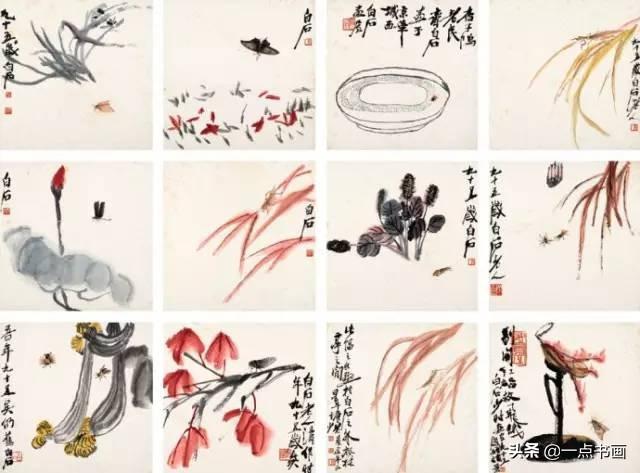

南朝齐梁间的谢赫(479--502)在《书画品录》中提出了“六法论”:气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写,是中国绘画中第一次提出如此全面的绘画理论。他把“气韵生动”作为第一者,这引起了后世文人画家的极大兴趣。谢赫的“气韵”是代表两种极至美的统一:即“气”代表一种阳刚之美,“韵”代表了一种阴柔之美。这也正暗合了道家“阴阳合,而万物生”的观点。由于谢赫并未对此作出深入系统的阐述,这就更为后世的纷纭猜测、论说乃至拓展其意义留下一个甚为广阔的空间,故成为后世鉴赏文人画的准则之一。同时,也成为后世画家、批评家、鉴赏家们所遵循的原则。同时也奠定了文人画坚实的理论基础。

姚最(536--603)是南朝时期著名的绘画批评家,著有著名画论《续画品录》(也有学者考证为其父姚僧垣所著)。《续画品录》进一步把南朝齐梁画家谢赫提出的“六法”论推向深化,强调“气韵生动”的审美原则,“明劝戒、著升沉”的教育原则,“立万象于胸怀”和“心师造化”的创作原则,“骨法用笔”书法融入绘画的用笔技法等六法。其中“骨法用笔”是六法中仅次于“气韵生动”而位居第二。他不仅把此法排位靠前,且是提出书法入画的第一位倡导者,并作为一种自觉或不自觉的实践活动开始尝试了。

姚最不仅是一位卓著的绘画批评家,他还是一位提倡反对贵书贱画风气的倡导者。“若永寻‘河书’,则图在书前;取譬《连山》,则言由象著。今莫不贵鸟迹而贱彼龙文。消长相倾,有自来矣。”认为绘画的地位理应是很高的,至少不能低于书法。他还是一位文人画家。他“不学为人,自娱而已”的论调,已能说明他的文人画的“逸士陶情”绘画思想。

姚最“不学为人,自娱而已”,宗炳“澄怀观道、卧以游之”的以画言志思想,也都体现了当时文人以画自娱的心态。特别是宗炳的“畅神”说,是他对山水画的审美的升华,对真实山水审美与关于山水的艺术创作的审美精神状态的概括,是审美进入了一个自觉状态。它鲜明地突出了人对审美的愉悦功能,因而,他成了中国美学发展史进入了审美自觉期的杰出代表。他发现了自然美与人格美。从此,自然美与人格美成了中国山水美学的双胞胎,成了文人山水画美学的不二宗法。

北朝时期,由于战乱及统治者对绘画的收藏保存不及南朝,致使画卷保留到唐朝的极少,故北朝画家及画论保留下来的甚少。这主要是史料的缺乏。但从仅存的史料记载和云岗、龙门及敦煌的雕塑壁画及墓室壁画的繁兴来看,北朝时期的绘画、雕塑(雕刻)艺术极其昌盛。从中可以看出南北方绘画的相互影响及汉民族和北方少数民族文化的相互融合。是我国灿烂文化长河中极为光辉耀眼的时期之一。

蒋少游(?--501),是北魏有名的建筑学家、书法家、画家、雕塑家。他作为一位全才艺术家,其人生道路坎坷曲折。他的原籍乐安博昌(今山东博兴),原属南朝刘宋管辖,后被北朝魏攻占,并将其掳至北魏京都平城(今山西大同),置于平齐郡进行统治,称“平齐户”。后被服兵役,由于“性机巧,颇能画刻,有文思”而被借调“遂留寄平城,以佣写书为业,后被召为中书省写书生”。后又被汉人大臣高允知遇,遂得到孝文帝拓跋宏和文明皇太后的重视。之后,参与孝文帝易汉服改革,设计出褒衣博带服,得到广泛推行。他的最大贡献莫过于融合南北建筑文化精华,设计出了北魏都城洛阳新城,为之后的封建皇朝都城建设提供了范例;他还设计营造太庙太极殿、华林池沼、改造金墉门楼等;他还主事为孝文帝设计建造豪华游船等;唐代张彦远《历代名画记》记载:“少游敏慧机巧,工画、善行、草书”。清代阮元《南北书派论》中将蒋少游列为北朝著名书法家。

杨子华是北齐时期的宫廷画家,擅人物、风俗和鞍马画,时有“画圣”之称。传说他画在墙壁上的马匹能令人“夜听蹄齿长鸣,如索水草”,可见其生动传神。其绘画成就极受唐人推崇,张彦远在《历代名画记》中将其与张僧繇相提并论。传世作品早已不见,有宋摹本《北齐校书图》一幅,大体可见其画风。画中各式人物及鞍马造型准确,神情生动,尤其是人物脸型有其鲜明特点:除一牵马人似西域人形外,余皆为拉长的椭圆形脸,发际较高。山西太原北齐娄睿墓中发现的多幅壁画,其人物、鞍马形象、表现手法酷似《北齐校书图》,而且艺术水平极高,有学者推测可能出自杨子华之手。

北齐画家曹仲达,是古代著名画家中极少数的少数民族画家之一,也是北朝时期后人记述最多的一位画家。他原籍西域的曹国,官至北齐的朝散大夫。曹仲达擅画人物、肖像、佛教图像,尤精于外国佛像。所画佛像人物多以衣服为紧身内收式,衣服质料薄而轻,并以稠密的细线,表现衣服褶纹贴身,“其体稠叠,而衣服紧窄”,似则从水中出来,人称“曹衣出水”,与唐代画家吴道子的“吴带当风”画风并重于画史;他既擅长佛画,还擅长雕塑,所画人物形象自辟蹊径,独树一帜,唐时将其称之为“曹家样”,与张僧繇的“张家样”,吴道子的“吴家样”和周昉的“周家样”一起风靡唐代。从北齐到唐代的佛教塑像中,许多雕像都可以找到“曹衣出水”的“曹家样”形象。

编辑:收藏狗

上一篇:中国文人画新解之(十三)

下一篇:中国文人画新解(十)