中国文人画新解(十)

蔡斯

第一阶段:

文人画,萌芽于汉唐(1--6)

(图一、董伯仁《三顾茅庐图》)

隋唐(581--901)时期,在结束了魏晋南北朝混乱的局面后,使中国重新得到统一,使中国封建社会制度继续发展并达到繁荣昌盛,亦是中国封建社会第二个鼎盛期。隋唐社会宏大的格局,开放的气势,壮阔的场面,为历朝历代所无法比拟。在当时的世界上中国处于发展前列,是世界上唯一长期保持统一的大国,并成为当时世界上最文明先进、最繁荣发达、最富庶强大的国家。

隋文帝杨坚和唐世祖李昞的皇后是两姐妹。姊妹俩都是西魏柱国独孤信的女儿,当然隋炀帝杨广与唐高祖李渊都成为了独孤信的外孙。因此史学家们多把杨隋和李唐合称为隋唐。

展子虔《游春图》

隋唐时期,由于社会制度的先进,生产水平的极大发展和提高,加之长时期的统一,使此时期的文化极为繁荣发达。

隋唐时期大致相当于世界中世纪的早期。这时期的西欧、北非、中亚、东亚都刚刚进入封建帝制社会,比如日本,是在中国封建帝制文化的影响下,才于七世纪中叶开始进入大化革命,从而逐步确立封建帝制社会的。这些地方比起中国落后了整整一个社会发展阶段。在世界各地步入封建社会时,隋唐时期的中国,封建制度已发展1000多年,各种政治的、经济的、文化的制度业已完备,大大影响了世界,特别是东亚周边国家的封建化社会的进程。由于当时的社会制度极适宜当时生产力的发展,大大地促进了当时生产的发展水平。以农业为主的主要封建经济在此期得到较大发展。农业生产工具得到很大改进,大兴水利,开垦农田,提高粮食产量,粮食单产是世界最先进的法兰克王国之单产的10--20倍。手工业、商业,也是世界最发达地区。由于隋唐300多年统一,版图超过秦汉,加之统一,中央集权,统一思想深入人心,统一局面基本稳定,这些都给中国经济的发展提供了有利条件,也加深了中国文化的发展和对世界历史发展的影响。

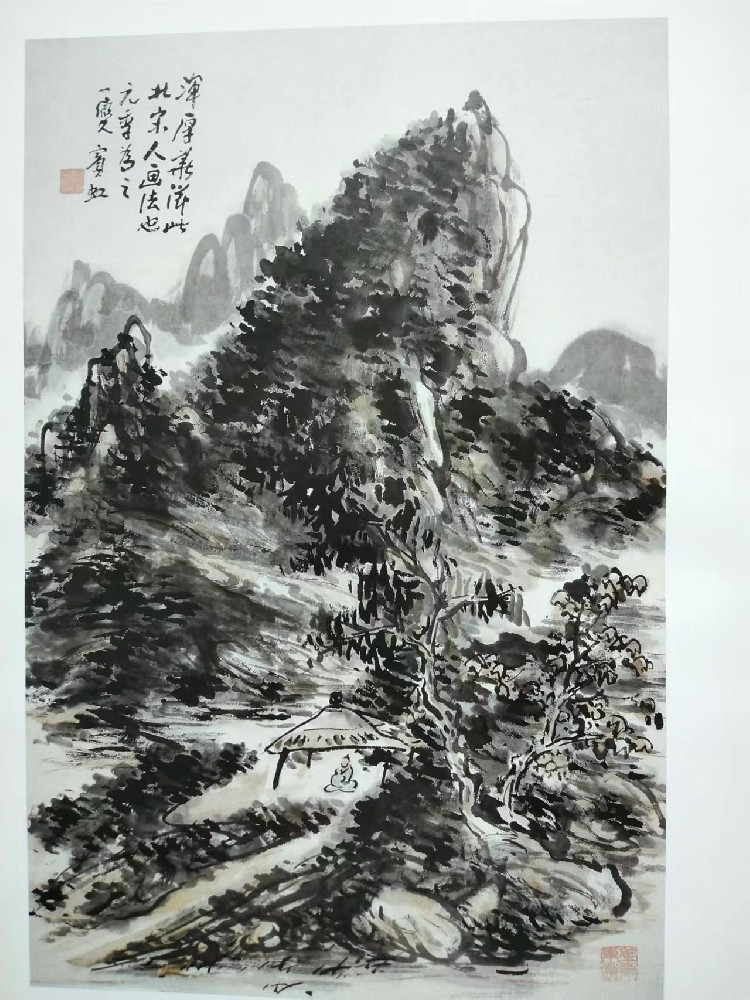

展子虔山水作品

隋唐时期文化繁荣发达。此时文化政策相对开明,文禁较少,多是采取开放政策:一方面大量吸收外域有用文化,一方面将中国繁荣发达的传统文化传播到世界各地。此时的佛教也较魏晋六朝时更加繁兴:中国传统的儒学文化得到了进一步的搜集整理,作为统治者大一统、长治久安的治国重要之策,更加深入,提高到治国不可缺少的地位;道教文化被作为统治者的政治思想文化基础得到大力的扶植发展;佛教自印度从汉代传入中国后,受到中国传统文化礼俗的巨大影响,由开始的水土不服到入乡随俗,已俱中国化了。此时的文化艺术百花齐放、绚丽多彩:诗、词、散文、传奇小说、变文、音乐、舞蹈、书法、绘画、雕塑,都取得巨大成就,成为魏晋以来的顶峰,极大地影响着后世和世界各地。

特别是到了唐朝的前期,大唐帝国采取种种措施,有力地加强了各民族的团结,及与中亚、南亚、东亚的朝鲜半岛、日本等地区的密切联系,广泛而深入地经济文化交流,使文化艺术有了长足的进步,丰富多彩的绘画正是在这样的社会条件下出现的。

《展子虔作品》

隋朝国祚虽短,但由于国家的一统,政教的合流,使绘画取得巨大成就。

首先在题材上更加多样化:由于统治者复兴佛教,使北周以来灭法中遭受打击的佛教得以复兴,大兴寺院,宗教绘画重新受到重视,又活跃起来;自南北朝兴起的描绘贵族人物肖像和描绘生活风俗的绘画得到进一步的恢复和发展;特别是以描写山川风景为主的山水画,则开始脱离稚拙而逐渐进入成熟阶段。以展子虔《游春图》为代表的山水画,用勾勒刷法,著大青绿色,空间透视安排合理,注意远近景物关系和山树、人物的比例,能够于咫尺之中,具备千里之趣。这证明了隋朝的山水画已经彻底解决了“人大于山,水不溶泛”的空间处理问题,成为卷轴山水画兴起的代表作。元代汤垕的《画鉴》认为《游春图》是山水画的正式始祖。从此,山水画开始独立出来。

其次,绘画图式形制上的创新,第一次出现了卷轴画。此时的卷轴画内容可分为四大类:道释画、王侯人物画、外域画和刚刚兴起的山水画。前三种画风中,每一种都能代表南北朝时期的画风。这在形式上可区分为中国式和西域式两种不同画风。这些画风皆为初唐的绘画奠定了百年基础,并影响至今。

再次,在绘画的风格方面,承前启后,形成了“细密精致而臻丽”的特点。

最后,由于国家统一,全国各地的著名画家汇集京城,得以相互借鉴与交流。当时的名家巨匠如杨子华、展子虔、董伯仁、郑法士、孙尚子、阎毗、尉迟跋质那等,云集京洛,大展绘艺。

隋代绘画的发展为唐代绘画艺术高度繁荣奠定了基础。

《展子虔画像》

隋代的统治者对书画的收藏、鉴赏极为重视。隋文帝杨坚在灭陈时即将其宫廷收藏尽数收纳;隋炀帝杨广时,将洛阳的观文殿后建妙楷台、宝迹台,分别收藏法书名画。杨广本人既擅书又善画,将其宫廷收藏的诸多名书画随时带在身边鉴赏揣摹,以致后来视察江南时翻船致使携带书画损失过半。

隋代绘画的代表人物莫过于“董展”(董伯仁、展子虔)、尉子跋质那了。前两者代表了中原画风,尉迟代表了西域画风。

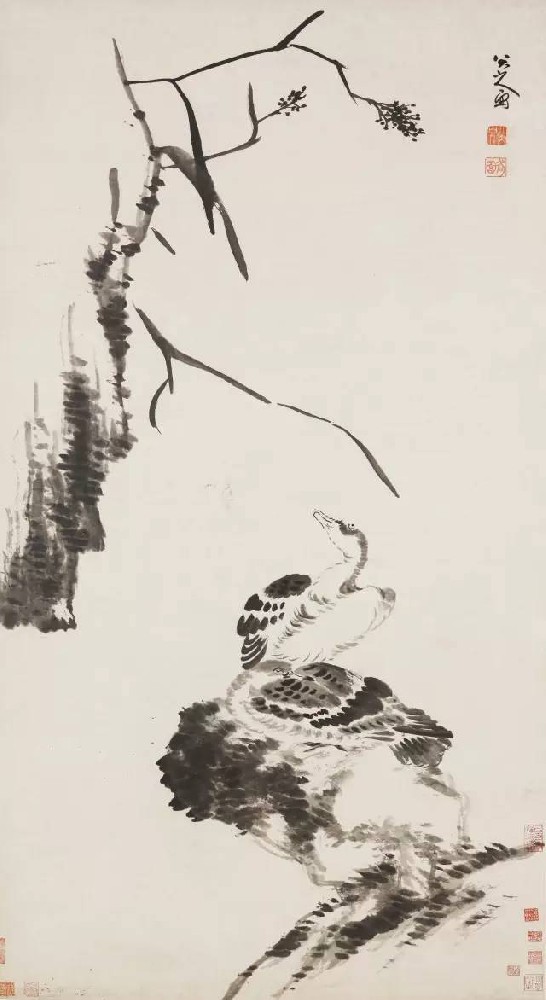

董伯仁是北周末隋初著名画家,汝南(今河南汝南县)人,官至光绿大夫殿内将军,与展子虔同召入隋室,并称“董、展”。工画佛像、人物、楼台、车马,尤工界画楼台人物。虽无祖述,不愧前贤,动笔肖似,笔外有情。他将起源于晋代的界画大加拓展,达到“楼台人物,旷绝古今”的地步。

唐代张彦远在《历代名画记》中记载李嗣真对董伯仁绘画得失有段评价,董展之画进行比较:“董与展,皆天生纵任,云所祖述,动笔形似,画外有情。足使先辈名流,动容变色。但地处平原,阙江山之助;迹参戎马,少簪裾之仪。此是所未习,非其所不至。若较优劣,则欣戚言笑,皆穷生动之意;驰骋弋猎,各有奔飞之状。必也三休轮奂,董氏造其微;六辔沃若,展生居其骏,董有展之车马,展无董之楼阁”。窦蒙在《画拾遗》称赞道:“伯仁楼台人物,旷古绝今,杂画巧瞻,变化万殊”。所作道、释像有道径变相、弥勒变相等。曾先后在汝州白雀寺、固州海觉寺、上都崇圣寺、江陵终圣寺、洛阳光严寺等处作壁画。现藏台北故宫博物的《三顾茅庐图》画迹存世。

(未完待续)

编辑:收藏狗

上一篇:中国文人画新解(九)

下一篇:中国文人画新解(十一)